山陰の小京都といわれる島根県の津和野町。

中国山脈末端の山間にある城下町ですが、古くから地方経済文化の中心地として栄えました。城下町を一望できる霊亀山上には、かつて津和城が築かれており、その城跡が今も残っています。

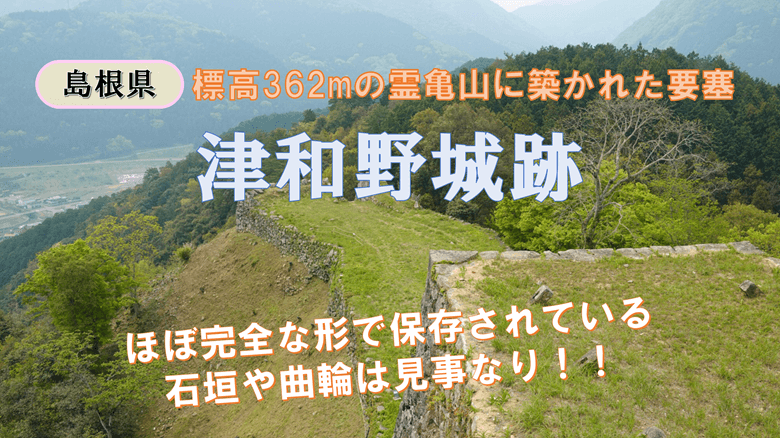

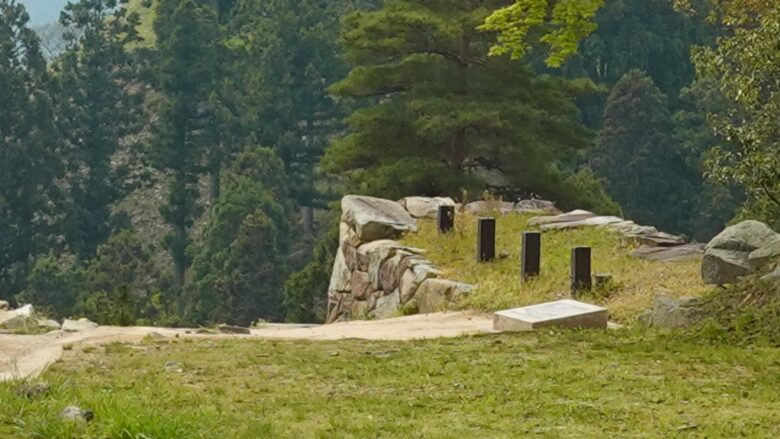

明治時代に廃城となり、建造物は何もありませんが、ほぼ完全な形で保存されている石垣や曲輪(くるわ)は見事なり。そんな石垣と土塁による屈強な守りと立地から、攻め入るのは困難ですね。

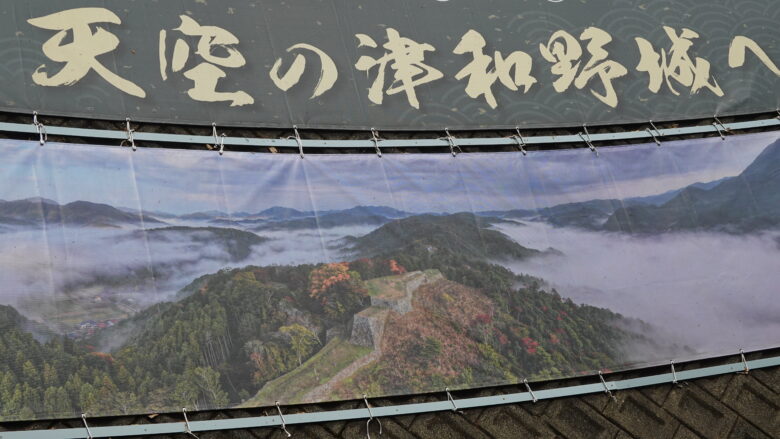

また、晩秋から早春に見られる雲海に城郭が浮かぶ様から、「天空の城」とも呼ばれているという。まさに津和野のシンボルといえるでしょう。

本記事では、山城として中世に築城された津和野城跡を紹介します。

目次

津和野城跡とは

津和野城は、標高362mの霊亀山上に築かれた典型的な山城です。別名で「三本松城」とも呼ばれています。

南北3kmに渡る丘陵には、数多くの曲輪が築かれており、土塁や石垣によって無類の防御力を誇る堅牢な要塞でした。

鎌倉幕府から西石見の守護を任された吉見頼行(よしみ よりゆき)が1295年(永仁3年)から築城を開始し、2代目の頼直(よりなお)の時代にて、30年という長い年月の末完成させたという。

吉見氏14代が319年も城主を務め、その後に坂崎出羽守が16年間城主となり、明治時代に廃城となるまで亀井氏11代が225年にわたり城主として過ごしたそうですね。

1686年(貞享3年)には、城は雷が落ちて天守が焼失(一説には大地震ともいわれる)。その後、天守は再建されませんでした。

津和野城の堅牢さは、実戦で証明されています。1554年(天文23年)に起こった「三本松城の戦い」では、陶晴賢(すえはるたか)軍が津和野城を包囲。その兵力は20,000人といわれているほどの大軍だ。

一方、吉見軍の兵力は、傭兵1,200人と町民2,000人を合わせて3,200人しかいません。ここまで兵力に差があると、勝負にならないですね。

しかし、意外なことに城主・吉見正頼は籠城戦を耐え抜くことで、最終的に和睦して戦いを終わらせることに成功した次第です。

津和野城跡は1942年に国の史跡に指定され、2006年には日本城郭協会によって「日本100名城」に選ばれました。2022年1月からは、津和野城跡のライトアップが行われており、夜空に浮かぶその雄大な姿を感じられます。

【周辺の見どころ】

津和野城跡周辺の見どころを、下記記事で紹介します。

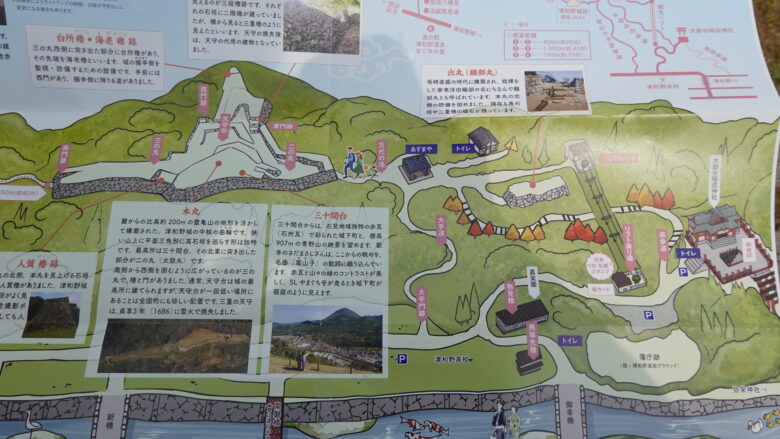

津和野城跡のマップと所要時間

津和野城跡には、麓から登山道(約1時間)を歩いても行けますが、リフトで移動するのが一般的です。(くわしくは後で説明)

リフト乗り場から、主郭部までの所要時間は片道で約20~30分ほど。往復すると40~60分ほどかかります。じっくり見て回ることを考えれば、90~120分ほどみておこう(リフトの所要時間含む)。

城内の遊歩道は比較的整備されているので、歩きやすいですね。ただし、足場が悪い箇所が多数あるので、動きやすい服装と運動靴やスニーカなど歩きやすい靴で挑みましょう。

また、出丸と本丸の間には、トイレや休憩するのに便利な東屋が建てられています。

一つ注意しておきたいのが、ハチやクマの存在だ。確かに山奥なので、クマが出没しても何も不思議ではありませんね。基本的には、歩道を外れなければクマに遭遇する可能性は低いそうですよ。しかし、気になる人は観光リフトにて、熊鈴をお借りすれば安心感が増します。

お弁当の食べ残しやペットボトルなど自分で出したゴミは必ず持ち帰ること。マナーを守って気持ちよく津和野城跡を観光しましょう。

リフトに乗って登城しよう

リフトを使うと、わずか5分程度で麓から津和野城跡のある山頂まで移動できます。リフト乗り場のすぐ下には駐車場があるので、そこまで車で向かうと便利。

リフトを利用する際には、最終時刻に注意すること。というのは、城跡を見て回っている最中に最終時刻を過ぎると利用できません。そうなると、歩いて下山することになる。

また、リフトは季節により運行スケジュールが違っていたり、工事や天候などで動かないこともあるので、事前に津和野城跡観光リフトに確認すると安心できます。

リフトは急斜面を登るため、ちょっとしたスリル感を味わえるぞ。

腰をイスに深くかけて後ろを振りかえないように。途中で飛び降りたり、イスを揺らしながら乗っていると大変危険です。係員の指示に従って、乗車しましょう。

- 住所 島根県鹿足郡津和野町後田イ477

- 電話番号 0856-72-0376

- 営業時間 9:00~16:30(下り最終運行は16:20)

- 運行日 3~11月毎日運行、12~2月土日祝日のみ運行(1/1~1/3は運行)

- 料金(往復)

- 中学生以上:700円

- 小学生以下:500円

天守台周辺には保存状態の良い遺構が多い

津和野城跡の本丸は、霊亀山の地形を活かして整備された中核の曲輪です。通常のお城では、天守台が最も高い場所に建てられるのですが、津和野城では一段低い場所に建てられているのが珍しい。

もっとも高い場所にあるのが、三十間台と呼ばれる場所ですよ。その場所から北東に突き出した部分に二の丸(太鼓丸)があります。西側には三の丸があり、南側から西側を囲むような形で広がっています。

建物は何も残されていませんが、曲輪の石垣がほぼ完全な形で保存されている。残された多くの石垣は、自然石を加工せずにそのまま積んでいく「野面積(のづらづみ)」という工法を用いているそうな。

大きさや形がバラバラな石を積み上げているので、どうしても石と石の間に隙間ができるのは仕方がないでしょう。なので、隙間に小石を入れて埋めるそうですよ。

この工法は、石垣が築かれ始めた頃によく用いられました。

また、石垣の隅をよく見てみると、美しい曲線を描いているではないですか。実は、隅部には長方形の石の長い辺と短い辺を交互に組み合わせて積む「算木積(さんぎづみ)」という工法が用いられている。

この積み方により、石垣の強度を高めるだけでなく、美しい見た目も実現。やっぱり、石垣は見た目も大事だろうな。見る人の心を穏やかにしたり、高揚させたりする効果を期待できます。

こちらは、三段櫓跡です。本丸の玄関口となる東門跡の正面にあります。初見では「なんで短い距離で段々になっているの?」と不思議に思うかも。(私がそうでした。)

実はそれぞれの石垣には、二階建ての櫓が建てられていたそうですね。その姿は、横から三重櫓に見えたというのだから、見てみたかったです。

この場所に建てられていた櫓は、天守焼失後に天守の代用として、その役割を果たしたそうな。

そもそも津和野城は、吉見氏が蒙古の襲来に備えて簡単な土塁のみで築いた山城でした。

1600年(慶長5年)に起きた「関ヶ原の戦い」の後で、坂崎直盛(さかざき なおもり)が入城してから城郭の石垣が整備されたといわれています。

二の丸や三十間台、西門櫓、南門櫓などそれぞれの周辺の石垣を眺めていると、悠久の時を感じてやまないですね。

【お城の紹介(その1)】

旅先で訪れた城や城跡を、下記記事で紹介します。

三十間台から眺める圧巻の景色

津和野城跡で最も高い場所が、本丸の一角である「三十間台」です。この場所は、眼下に津和野の町並みを一望できるビュースポットですね。

石見地方独特の石州瓦で彩られた城下町や、城下町を挟んでみえる標高907mの青野山、それに城下町を南北に貫く清流・津和野川が織りなす風景を楽しめます。

時間帯にもよりますが、田園風景の中を「SLやまぐち号」が疾走する姿が見られるかも。

また、ここからの眺めは、歌手・さだまさしさんの名曲「案山子」の歌詞に織り込んでいるそうですよ。たしかに、この景色を見ていると、インスピレーションがわき上がるだろうな。

カメラのズーム機能を使って撮影すれば、目に小さく映る町の営みがくわしく分かるようになる。

仕事などで忙しそうに駆け回る人々や、部活動を勤しむ学生たち、城下町を観光する人々など、町の賑わいや活気を感じ取れるだろう。

当日はあいにくの曇り空で、霞がかった町並みしか撮れませんでしたが、晴れていればより鮮明に見渡せます。こちらの写真は、標高約214mに位置する太皷谷稲成神社の境内から撮影した町並みです。

太皷谷稲成神社より標高の高い津和野城跡では、より広い範囲を見渡せますね。この場所でお気に入りの一枚をぜひ撮ってみて下さい。津和野観光のハイライトになると思います。

人質郭の「高石垣」は必見

三十間台の南側には、三の丸があります。こちらも二の丸や三十間台と同じく開けており、絶景スポットですね。リフト乗り場から一番奥にある場所なので、最期に訪れる機会が多いだろうな。

この三の丸では、絶対に見ておきたい石垣があります。それが、人質郭の高石垣(たかいしがき)。かつて、この石垣の上には人質櫓がありました。

「人質!?」と聞いて、何だか物騒だなと感じますが、実際は神辺城から移築された時に、その名前が引き継がれたみたい。(人質を軟禁していた説もあります。)お城の裏手側の監視や防御のために使われていたそうです。

津和野城で最も高い野面積みの石垣であり、まるで壁のように立ちはだかるその姿には、進入者を拒むような威圧感を感じるぞ。

それに加え、扇のように美しい曲線が素晴らしい。そのためか、人気の撮影スポットになっています。

津和野城跡のマップを見ると、南櫓門跡から鷲原八幡宮まで約1kmの遊歩道が続いているという。

たしかに南櫓門跡には、「中国自然歩道」と書かれた立札がありましたが、パッと見た目ではどこに歩道があるのか分かりませんでした。私の見方が悪かったのか、もし遊歩道を歩くのであれば注意深く探してみて下さい。

本丸の北側の防備を担う「出丸」

リフト乗り場から本丸への道中には、分かれ道があり、その中の一つには「出丸(織部丸)」へ続く道があります。

出丸は本丸の北側を守る場所として、坂崎直盛の時代に築かれ、鉄砲戦術に対応するため強化されました。工事の指揮をした家老・浮田織部(うきた おりべ)の名にちなんで、織部丸とも呼ばれています。

出丸の入口に見える一本松がいい感じ。津和野城は当初一本松城と呼ばれており、後に三本松城と呼ばれるようになりましたが、この一本松と関係があるのだろうか。

また、出丸の入口前には「段床(だんどこ)」があるので注目したい。段床とは、敵の侵入を防ぐため急斜面を造った際にできた平場のこと。

中世山城の遺構であり、このような段床が城内各所に残るそうですよ。

こちらは、敵の攻撃や強風等による土塀の倒壊を防ぐ目的で築かれた控柱跡ですね。木材を模した樹脂製の柱が等間隔に並んでいます。

本丸などに残る控柱は石製なのですが、出丸の物は古くから木製だったそうな。石垣修理に伴う発掘調査にて、控柱跡と思われる柱穴が4カ所発見されました。

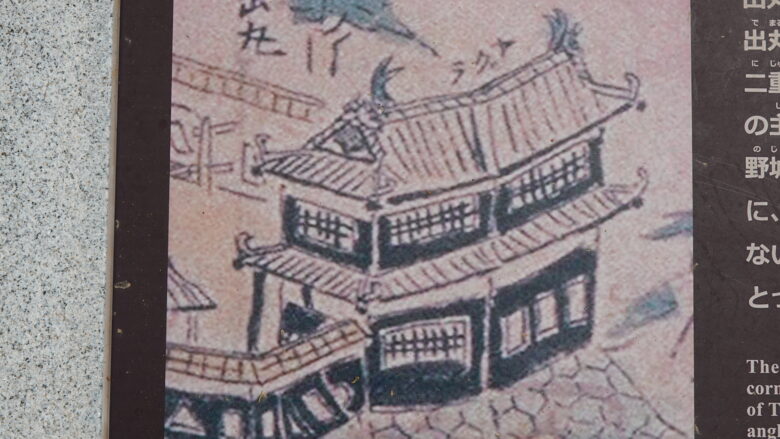

かつて出丸の南東隅には、平櫓が建っており、北東隅には二重櫓が建っていたそうです。二重櫓は、出丸の形状に合わせて鈍角に屈曲する姿だったとか。その姿は、全国で唯一だったというのだから見てみたかったかな。

それに、城下町から見ることのできる数少ない建物だったそうで、津和野城の象徴的な建物でした。

今の出丸にはそのような建物は一切なく、開けた芝生広場となっており、眼下には津和野の町並みが広がっています。二の丸や三十間台などとはまた違った角度から、町並みを楽しんで下さいね。

【お城の紹介(その2)】

旅先で訪れた城や城跡を、下記記事で紹介します。

山麓に現存する津和野城の遺構

津和野城跡がある霊亀山の麓には、「物見櫓」と「馬場先櫓」という2つの櫓が現存しています。どちらもリフト乗り場の近くにあるので、津和野城跡へ向かう道中に立ち寄ってみよう。

かつて藩主の居宅(藩邸)があった場所は、今は「嘉楽園(からくえん)」という広場になっており、そこには「物見櫓」が建っていますね。

物見櫓は、津和野藩邸に設置された4つの櫓の1つ。向かって一番左端に位置しているため、防衛上最も重要視されていました。祭事(弥栄神社の例祭等)などが行われた際には、藩主がこの櫓から見物していたと伝わっています。

また、「馬場先櫓」は嘉楽園の近くにあり、津和野川に架かる橋に面した場所に建っているので赴きを感じるかな。

藩庁にあった隅櫓の一つとして、当時と同じ場所に現存する唯一の建物ですよ。ちなみに、藩庁跡は津和野高校のグラウンドになっています。

この2つの櫓は、津和野城跡とともに国指定の史跡です。

津和野城跡の基本情報とアクセス

| 住所 | 島根県鹿足郡津和野町後田 |

| 電話番号 | 0856-72-1771(津和野町観光協会) |

【アクセス(津和野城跡観光リフトまで)】

- JR津和野駅から徒歩約25分

- JR津和野駅からタクシーで約5分

- 中国自動車道「六日市IC」から国道187号線を経由して車で約60分

津和野城跡の駐車場

津和野城跡観光リフトの前には、無料駐車場があります。(普通車 約30台、大型バス停車可)

満車の場合は、お近くの太皷谷稲成神社や津和野高校横の稲荷神社駐車場へ駐車しましょう。

まとめ

津和野城跡のある霊亀山の頂上までは、リフトが運行しているので簡単に行けます。

城跡には建造物は何もありませんが、山城として日本最大規模を誇る石垣が残されているので、見応えがありますね。さらに、眼下には津和野の町並みを一望できるビュースポットですよ。

面白い試みとして、天守閣がそびえる津和野城の威容を、スマホなどでVR体験できるという。城山の上に6ヶ所、麓に1ヶ所のVRポイントがあるので探してみよう。

また、霊亀山全体に築かれた津和野城跡は、絶好のトレッキングコースなんだとか。津和野の自然を体感しながら、津和野の食材を使った食事を楽しんでみてはいかがですか。