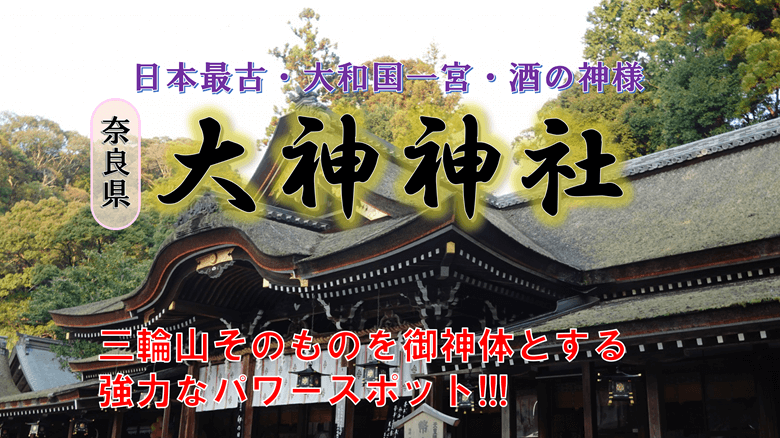

奈良県桜井市には、日本最古の神社の一つである「大神神社(おおみわじんじゃ)」が鎮座しています。

背後には三輪山があり、何よりもこの三輪山そのものを御神体とする強力なパワースポットとして有名ですね。

ご祭神は白蛇と縁があり、さらに酒造りが始まった地であるため、「酒の神様」としての信仰を集めている神社ですよ。

境内には神様が宿る磐座(いわくら)や女性の心を穏やかにしてくれる鎮女池(しずめいけ)、日本最大級の大きさを誇る大鳥居など見どころが多い。

また、万病に効く薬水がある狭井神社(さいじんじゃ)や、学問・知恵の神様を祀る久延彦神社(くえひこじんじゃ)など魅力的な境内社があるのも見逃せません。

本記事では、「三輪明神」と親しまれる由緒正しい大和国一宮・大神神社の魅力を紹介します。

目次

大神神社とは

大神神社は、奈良県桜井市三輪に位置する神社です。

古くは大神大物主神社と呼ばれ、室町時代頃から明治時代にかけて三輪明神と呼ばれていました。今の大神神社と改名されたのは、明治時代に入ってからですね。

大神神社の最大の特徴は本殿を持たず、三輪山を直接崇拝することだ。なので、一般的に参拝者は三輪山へ入山してお詣りするという。しかし、三輪山は標高約460mもあるため、登頂するのはしんどいですよ。

三輪山へ入るには時間制限や様々な規則があったりするので、拝殿のみで参拝する人も多いのでご安心して下さいね。古来から神聖な自然を直接拝するという原初の信仰を、現代でも粛々と守り続けています。

大神神社のご祭神と配祀神は以下の通り。

- ご祭神:大物主大神(おおものぬしのおおかみ)

- 配祀神:大己貴神(おおなむちのかみ)

- 配祀神:少彦名神(すくなひこなのかみ)

大物主大神は国造りの神様。日本の守護神、氏族神である一方で祟りなす強力な神様として知られています。

この神様は白蛇の姿で人々の前に現れるというのだから興味深くないですか。それに蛇は龍の姿に変じて、雷雨を呼ぶと考えられていたという。なので、雷神としても信仰されているぞ。

ご利益には「稲作豊穣・酒造・縁結び・医薬・方除」など数多くのご利益があります。

また、日本の酒造りは三輪が発祥だといわれており、大神神社は全国でも有名なお酒の神様としても知られている。

日本最古の和歌集である万葉集に出てくる「三輪」を導く枕詞として「味酒(うまさけ)」が使われるほどだ。まさにお酒の本拠地としての面目躍如ではないでしょうかね。

拝殿の向こう側は聖地につながる

大神神社の拝殿は、1664年(寛文4年)に江戸幕府の第4代将軍・徳川家綱(とくがわいえつな)により再建されました。

建築様式は切妻造であり、正面には唐破風の大きな向拝がある。この向拝は、屋根部分の正面に設けられた庇のようになっている外観が見事なり。ともて重厚な雰囲気を感じます。

実は、この拝殿の奥には「三ツ鳥居(みつとりい)」があるという。この鳥居こそが、三輪山と拝殿を区切る神聖な境界なんだそうです。そういう話を聞くと、興味を覚える人も多いだろうな。

しかし、残念ながら現在鳥居の拝観はできません。昔は拝観できたみたいなので、いつの日かまた拝観ができるようになれば嬉しいですね。

拝殿と三ツ鳥居は、国の重要文化財に指定されています。

最初は祓戸神社で身体を清める

ニの鳥居から参道を歩くと、最初に見かけるのが「祓戸神社(はらえどじんじゃ)」です。

小さなお社ですが、スルーせずに必ず参拝しよう。というのは、こちらの神社では、罪と穢れを祓い清めてくれる神様が祀られています。祓戸神社を参拝した後で拝殿へ向かいましょう。

祓戸神社のご祭神は以下の通りです。

- 瀬織津姫神(せおりつひめのかみ)

- 速秋津姫神(はやあきつひめのかみ)

- 気吹戸主神(いぶきどぬしのかみ)

- 速佐須良姫神(はやさすらひめのかみ)

日本最大級の大きさを誇る大鳥居と緑豊かな参道

三輪山線(県道238号)には、三輪地域のシンボルとなっている大神神社の大鳥居がそびえ立っています。

近付いて見上げると、思わず「うぉ~」と叫びたくなる。さすがは日本最大級の大きさを誇る鳥居ですね。

高さは32.2m、柱間23mもあり、昭和天皇ご親拝の記念及び御在位60年を祝い建てられました。材質は耐候性鋼板ということで、耐久年数はなんと1,300年というのだから凄くないですか。

竣功したのは1986年5月28日なのだから、劣化が酷くならなければ単純に考えても約3,200年まで形を保つことになる。そこまで未来になると、どのような世界になっているのか想像がつきませんね。

大鳥居をくぐり抜け東へ向けて進むと「二の鳥居」に辿り着く。鳥居の隣には大神神社の社号標があるぞ。

この鳥居をくぐった先は、玉砂利の敷かれた参道が拝殿近くまで続いています。

また、周囲には松や杉、檜など樹木が並んでいるため、別世界に迷い込んだ錯覚に陥るだろう。

凛とした空気を感じ取れて、個人的には身が引き締まる思いがしました。木漏れ日の中を歩きながら、自然のパワーとマイナスイオンを感じ取って下さいね。

【神社詣りに役立つ話】

神社をお詣りする際、役立つ様々な話を下記記事で紹介します。

白蛇が隠れ棲むという「巳の神杉」

境内の至るどころで見かける杉の木の中でも、樹齢400年に達する「巳の神杉(みのかみすぎ)」は特別な存在です。

実は、この杉にはご祭神・大物主大神の化身である白蛇が、杉の根元にある洞に隠れ住んでいるという。江戸時代には、雨降杉と呼ばれており、参拝者に恵みの雨をもたらしたそうな。

そのような経緯があるため、「巳(み)さん」と親しみを込めて呼ばれています。

そんな巳さんの好物は、卵や神酒なんだそうですよ。ということで、お供えしてみてはいかがですか。運がよければ、お姿を現してくれるかも?

ちなみに蛇といえば、手水舎にある蛇の造形がリアルかな。蛇が宝珠を抱えており、三本杉の神紋のある酒樽に巻き付きながら水を吐いているぞ。

そのお姿から、大物主神が蛇神で酒造りの神様であることを物語っていますね。

女性の心を穏やかにしてくれる「鎮女池」

大神神社の境内を歩いていると、大きな池に遭遇します。この池が「鎮女池(しずめいけ)」です。

女性の心を穏やかにしてくれるパワースポットなんだとか。なので、直近で不安に思っていることがあったり、怒り心頭な出来事があった女性は、この池を眺めてみよう。

一般的に女性は男性と比べると、感情的に考える人が多いといわれているのだけど、男性にも感情的な人は結構多い。個人的には、男性にも効果があるのか気になります。

また、鎮女池の畔に目を向けると、朱塗りの「市杵島姫神社(いちきしまひめじんじゃ)」が目を引くではないですか。

大神神社では、朱塗りの建築物が少ないので印象的で記憶に残りやすいかな。

ご祭神は、水を守護する女神様こと「市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)」ですよ。七福神の「弁財天」としても有名。金運UPや芸能面でのご利益が期待できる。

鎮女池を眺めて心を落ち着かせ、ぜひ市杵島姫神社へ参拝して下さいね。

御神水が湧く狭井神社

大神神社の摂社である「狭井神社(さいじんじゃ)」は、大物主大神の「荒魂」である大神荒魂神(おおみわのあらみたまのかみ)を祀っています。

病気を鎮める神様として、第11代垂仁天皇の時代に創祀されました。

荒魂というのは、物事に対して激しく活動する神霊のこと。神様の怒りを示しているといわれている一方で、願いが叶うスピードが速いことで知られています。

狭井神社の拝殿左奥へ足を運ぶと、御神水の湧き出る「薬井戸(くすりいど)」を発見。

御神水(くすり水)は、三輪山から流れ出る湧水なんだそうな。このくすり水は万病に効くとして、これを目的に訪れる参拝者が後を絶ちません。

その場で飲むのも良し、持参の水筒に入れるのも良しですが、ミネラルウォーター感覚で大量に汲まないように。常識の範囲内で汲んで下さいね。

さらに薬井戸周辺にお酒をまくなど衛生上問題のある行為はNG。当たり前ですが、容器洗いもダメです。

参拝者が多い土日祝日では、鎮女池畔に設営された蛇口が一列に並んでいる「臨時御神水拝戴所」でいただけるので、必要に応じてこちらを利用しましょう。

【神社仏閣の紹介(その1)】

旅先で訪れた様々な神社仏閣を、下記記事で紹介します。

「知恵ふくろう」がいる久延彦神社

大神神社の境内にある景勝地・大美和の杜の近くには、大神神社の末社である「久延彦神社(くえひこじんじゃ)」が鎮座しています。

神代よりこの地に祀られているそうで、ご祭神は学問・知恵の神様として知られる「久延毘古命(くえびこのみこと)」ですね。

実はこの神様の正体は、案山子(かかし)というのだから面白い。案山子は田んぼの中に立って、常に世の中を見渡していることから、天下のことは何でも知っている神様として信仰されているぞ。

面白いといえば、この神社には可愛い木彫りの「知恵ふくろう」がいます。

ふくろうは、「不苦労」「福来朗」「幸福ろう」とかけた縁起物。賢さや知恵の象徴ですね。なるほど、だからこそ久延毘古命のお傍にいるのにも納得感があるかな。

愛嬌のあるお顔が良い感じ。拝観時間帯であれば撫でれるのですが、私が訪れた時間が遅かったため、すでにケース内にしまわれていました。残念でしたが、その姿をお目にしただけでも良しとします。

【神社仏閣の紹介(その2)】

旅先で訪れた様々な神社仏閣を、下記記事で紹介します。

神様が宿る磐座、夫婦岩と盤座神社

先ほど紹介した祓戸神社の少し先を歩くと、「夫婦岩(めおといわ)」があります。

2つの磐座(いわくら)が仲良く寄り添っている様子が、まるで大物主大神と妻の活玉依姫(いくたまよりひめ)のようですね。

表面をよく見ると、鮮やかな緑色の苔が生えているではないですか。まさに長い年月を共に過ごしてきた深みを感じられます。

また、中世の古絵図には「聖天石」として描かれている存在だ。聖天はインドの神様で、夫婦和合した双身の姿をしているぞ。

この夫婦岩は、縁結び・恋愛成就・夫婦円満の霊験あらたかな磐座として信仰されています。

夫婦岩以外にも境内には、別の磐座がある。それが盤座神社(いわくらじんじゃ)ですね。

盤座神社では、少彦名神(すくなびこなのかみ)をお祀りしています。少彦名神は「神農さん」とも呼ばれる薬の神様として知れている。

盤座神社には社殿がなく、磐座の周囲は柵に囲まれているだけの状態ですよ。このことから、古代祭祀の伝統が今も息づいているといえるだろう。

聞くところによると、そもそも三輪山の磐座群には、奥津磐座(山頂)・中津磐座(中腹)・辺津磐座(山麓)の3ヶ所があり、登拝者が直接見られるのは奥津磐座だけなんだとか。

山麓の辺津磐座では少彦名神を祀っていることから、この盤座神社は辺津磐座の一部と考えるのが自然なのではないでしょうかね。

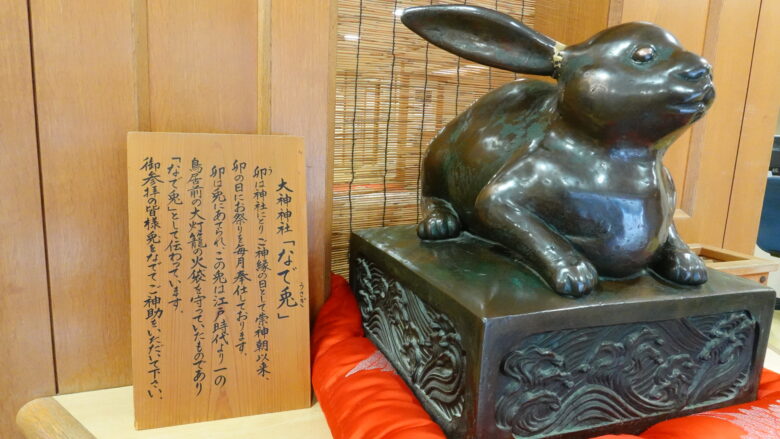

福徳をもたらしてくれる「なでうさぎ」

大神神社の参集殿へ足を運ぶと、玄関で鉄のウサギの置物に目が留まります。それが「なでうさぎ」です。

その愛くるしい姿を見ていると、思わず撫でたくなってくる。実は撫でることで撫でた部分の体の痛みが和らぎ、福徳をもたらしてくれるといわれています。なので、優しくそっと撫でて下さいね。

ご祭神の大物主大神は、「因幡の白うさぎ」を助けたことで知られる神様なので、このことからウサギとの縁が深いものだ。

また、大神神社の最も重要な祭祀・大神祭では、第10代崇神天皇の8年卯の日に始まりました。大神祭は「卯の日神事」とも呼ばれており、神事とご縁の深い干支が「ウサギ」です。

ちなみに授与所では、可愛いうさぎの御守りなどがそろっているのでチェックしよう。

大美和の杜展望台からの眺望

狭井神社から2~3分ほど離れた場所にある高台には、大和三山や大和盆地などが見渡せる絶景スポットがあります。

それが「大美和の杜(おおみわのもり)展望台」ですね。奈良県景観資産にも登録されているというのだから、その景色には定評がある。

この展望台からは、大神神社の御神体である三輪山も見えるのでぜひ足を運んでおきたい。というのは、三輪山の麓に位置する拝殿一帯からでは、鬱蒼とした社叢が広がっているため、直接三輪山が見えないからです。

大美和の杜では、春になると青々とした三輪山を背景にして、ソメイヨシノや枝垂れ桜などが咲き誇る花見スポットになっています。

三輪山へ登拝するにはしっかりとルールを守ろう

狭井神社の近くには、三輪山への登拝が許されているただひとつの登山口があります。

この登山道は、基本的に丸太で仕切られた粘土質の赤土の階段が続いているという。傾斜がきついだけでなく、雨が降ったあとには赤土や粘土が流れて滑りやすくなるそうだ。なので、しっかりと登山の装備を整えておきたい。

狭井神社の社務所にて、許可を得て登ることができる。入山初穂料300円、受付は9:00から12:00まで。15:00までに下山報告をしなければなりません。

当たり前ですが、荒天や時期などにより入山できない場合があります。

三輪山は御神体なので、山中の一木一草たりとも採取してはいけないし、ゴミを出すなんてもってのほか。また、畏れ多い聖域ということで撮影禁止だけでなく、山中で見たものを他言するのも禁止。私語もダメだし、御神水以外のものを飲食してはいけません。

ハイキングではないのですから、登拝する際にはしっかりとルールを守って下さいね。

大神神社の基本情報とアクセス

| 住所 | 奈良県桜井市三輪1422 |

| 電話番号 | 0744-42-6633 |

【アクセス】

- JR三輪駅より徒歩約5分

- 西名阪道「天理IC」から車で約20分

大神神社の駐車場

JR三輪駅の少し西側には、大神神社の駐車場(第1~6駐車場)が点在しています。(普通車 590台)

普段は無料ですが、正月の特別期間(1/1~1/5)は有料です。また、バス駐車場もありますのでくわしくは神社へご確認して下さいね。

まとめ

大神神社は、古来より信仰を集めた日本最古の神社です。背後の三輪山そのものが御神体として祀られており、強力なパワースポットとして知られています。

この三輪山は呼ばれた人でないと入れなかったり、不思議な体験をする人が続出するという。まさに聖域という言葉がピッタリな場所ではないでしょうか。

また、大神神社では節分祭や鎮花祭、七夕祭など毎月季節のお祭りが開催されており、十二支の卯の日(上の卯)には、卯の日祭も毎月執り行われています。

三輪駅からも近いので、車がなくても気軽に参拝できるのが便利。奈良県へ訪れる機会があれば、ぜひ大神神社へ参拝して強力なパワーを授かってみてはいかがですか。