香川県と岡山県に挟まれた瀬戸内海の海域には、大小28の島々が浮かんでおり、総称として塩飽(しわく)諸島と呼ばれています。

塩飽諸島を構成する丸亀市の沖合に浮かぶ「本島(ほんじま)」は、全国にその名を轟かせた塩飽水軍の本拠地として有名。また、織田信長・豊臣秀吉・徳川家康といった時の権力者たちに重宝されていました。

そんな本島へフェリーで渡り、香川の島旅を満喫してみませんか。

かつて海の政所であった「塩飽勤番所跡」や、古い歴史的建築物が残る「笠島まち並保存地区」などでノスタルジーを感じてみよう。

また、瀬戸内海と瀬戸大橋が織りなす景観がGood。それに島内には、現代アート作品が盛だくさん。

本記事では、本島をサイクリングしながら巡る観光スポットを紹介します。

目次

本島とは

香川県丸亀市に属する本島(ほんじま)は、面積6.74キロ平方メートルの小さな島です。

塩飽諸島の中心島として、塩飽諸島で最も人口が多い島でもある。江戸時代は天領として明治維新まで自治が続き、海運で栄えました。

瀬戸内海の美しい景観と共に、歴史情緒あふれる文化財が数多く残っています。

本島の行き方(アクセス方法)

丸亀市の丸亀港からフェリー(ほんじま丸)に乗って、本島へ向かいます。

ほんじま丸は、車も乗れるカーフェリーなのでもちろん自転車もOK。自転車を持ち込まなくても、本島にはレンタサイクルがあるので安心して下さい。

フェリーの料金と所要時間は、以下の通りです。

- 住所 香川県丸亀市福島町127-16(丸亀港)

- 電話番号 0877-22-2782(本島汽船)

- 所要時間 35分

- 料金

- 大人 往復1,070円

- 小人 往復540円

- 車やバイク、自転車は別途料金要(自転車:往復330円)

また、こちらの運行スケジュールから分かるように、1日4便運行しています。

本数は少ないので、乗り過ごしが無いよう気を付けて下さいね。

丸亀港を出港してからしばらくすると、右手側には真っ直ぐに伸びる瀬戸大橋が見えてくる。船の動きに合わせて、瀬戸大橋の見える景観も微妙に変わっていくぞ。

このように瀬戸大橋を真横から眺められる構図が、ずっと続く機会なんて、そうそうないだろうな。

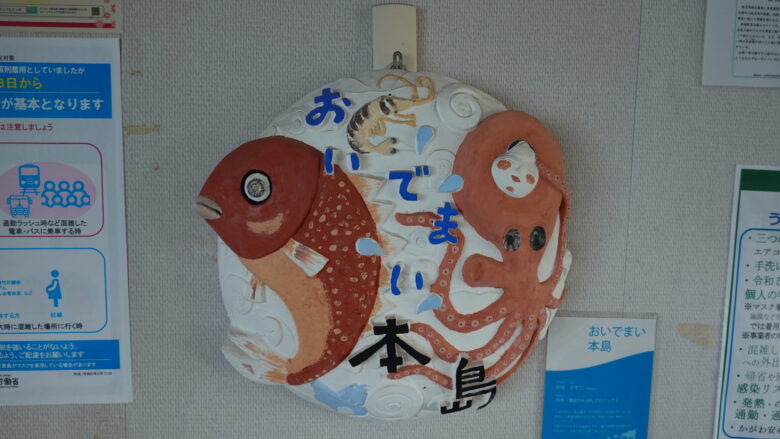

客室へ入ると、何とも可愛らしいオブジェが飾られているではないですか。

デフォルメされた鯛とタコが良い感じ。実はこの作品は、アーティストの村尾かずこさんの作品ですね。本島島内でも彼女の作品が、野外展示されているぞ。

客室でくつろいだり、デッキから瀬戸内海の景色を楽しんでいると、あっという間に本島へ到着。

それでは、本島の探索に向けてレッツゴー♪

ちなみに、岡山県倉敷市の児島観光港からも本島向けに高速船が1日4便運行しています。料金は片道で大人620円、小人310円ですね。四国から本州へ船で渡ることができるので便利。

高速船なので、自転車をそのまま乗せれませんが、輪行袋に入れて手荷物にすればOKですよ。

本島へ向かう航路は、毎月20日に旅客運賃が「無料」となる活動を実施しています。この機会に本島へ出かけるとお得ですね。ただし、自動車や自転車などの運賃は、無料にならないのでお気をつけて。

本島のサイクリング及び観光コースと所要時間

本島の外周は約16kmほどなので、自転車でゆっくり走ったとしても、走るだけならば2時間もあれば十分です。

その道中に様々な観光スポットへ立ち寄るとすれば、4~5時間ほどは見ておきたい。

たとえば、丸亀港から10時40分発のフェリーに乗れば、本島へ11時15分に到着する。帰路のフェリーは必然的に最終便の17時10分発となるため、島内で過ごせる時間は約6時間ほどだ。観光する時間は十分あります。

外周沿いに観光スポットなどの見どころが集中しているので、以下のコースで巡ると無駄がありません。

- 【スタート】本島汽船待合所

- 塩飽勤番所跡

- 木烏神社と千歳座

- 泊海水浴場

- ゆるぎ岩観音

- 夫婦倉

- 屋釜海水浴場

- 笠島まち並保存地区

- 【ゴール】本島汽船待合所

これら以外にも道中では、「幸せの鐘」や「水の下の空」といったアート作品が野外展示されていますので、お見逃しなく。

また、時間に余裕があるようでしたら、島の外周だけでなく内陸部も巡ってみよう。石切丁場の跡地へ行ってみたり、長徳寺へ参拝したり、標高100mの遠見山の山頂へ登るのも良し。外周以外にも見どころは多いです。

基本的には、時計回りに移動すること。これは、島を自転車で巡る時の定番の考え方ですよ。海がより近くで見えるため、テンションが上がるし気持ちがいい♪

せっかくの島旅なのですから、時間がゆっくりと流れる島独特の雰囲気を感じながら、できるだけ時間を気にせず過ごしましょう。

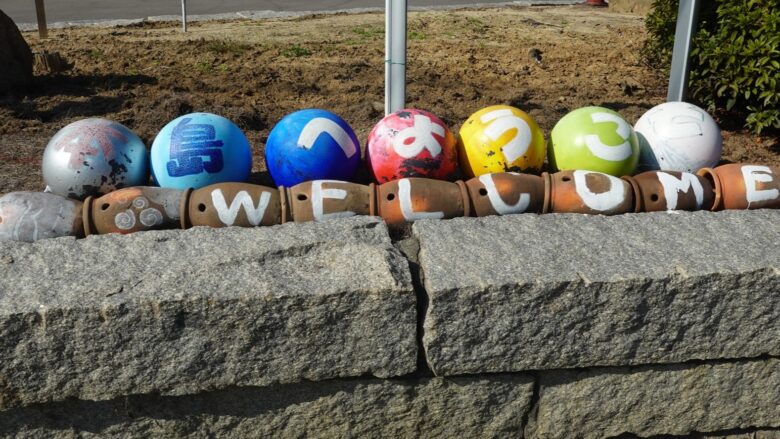

本島汽船待合所からスタート

本島港へ到着したら、まず始めに訪れるのは、港のすぐ近くにある本島汽船待合所です。

こちらでは、利用申請書に必要事項を記入して受付を済ませればレンタサイクルを借りられる。

外周はそれなりにアップダウンが多いので、電動アシスト自転車がおすすめ。ちなみに、私は愛車を持ち込みました。

一応、コミュニティーバスが島を一周するのですが、いかんせん本数が少ない。なので島内の移動には、自転車を活用する方が便利です。

- 営業時間 7:00~17:50

- 定休日 無休

- レンタル料(1日)

- 普通自転車 500円

- 電動アシスト自転車 1,500円

また、本島汽船待合所から開放感たっぷりの海岸通りを約60mほど歩くと、本島パークセンターがあります。

本島汽船待合所にはトイレがないので、こちらのパークセンター内のトイレを利用しよう。また、観光案内のパンフレットを置いていたり、喫茶店を営業しています。

塩飽全島を治めた政所跡「塩飽勤番所跡」は必見

自転車で本島汽船待合所から約5分ほど走ると、「塩飽勤番所跡」に到着します。

いきなり半時計まわりのスタートとなりますが、自転車ならばすぐに辿り着くので問題なし。本島の観光スポットとして、絶対に抑えておきたいので、最初に訪れておこう。

塩飽勤番所跡へ到着すると、時代劇に出てくるような白土塀の長屋門が、お出迎えしてくれます。

塩飽勤番所跡は、江戸時代の1798年(寛政10年)に塩飽全島を治めるために建築された政所跡ですね。豊臣秀吉が天下を治めて以降、塩飽諸島は人名制度により、自治権が認められました。

この塩飽勤番所跡では、かつて650人の船方の中から選ばれた代表者3名により、政務を行なっていたそうです。

本館には、織田信長・豊臣秀吉・徳川家康から様々な特権を授かった朱印状を始め、太平洋を横断した日本初の船・咸臨丸(かんりんまる)のゆかりの品など、本島の歴史を学ぶ上で貴重な資料を展示しています。

現在の建物は、1860年に改築されたものなんだとか。幕末まで続いた人名制度は、明治政府により廃止されましたが、それ以降は村役場や丸亀市役所本島支所に流用。実際に1970年まで使用されていました。

塩飽勤番所跡については、下記関連記事でくわしく紹介します。

民家の軒先に飾られた鏝絵に注目

塩飽勤番所跡の見学を終えたら、よいよ本格的なサイクリングの開始です。

泊海水浴場方向へ向けて、県道257号線を道なりに自転車を走らせていると、本島郵便局のある通りに入ります。

この通り周辺にある民家の軒下に注目しよう。というのは、カラフルな看板のようなものを掲げており面白いですよ。

実は、この看板は本島へ渡った時に乗った「ほんじま丸」で見かけた村尾かずこさんの作品です。

瀬戸内国際芸術祭2013の作品「漆喰・鏝絵(しっくい・こてえ)かんばんプロジェクト」の一環にて、本島に残る言い伝えや昔話を島民から話を聞いて、図案化しました。

毎年3月の第3日曜日に開催される「塩飽本島マイペースマラソン」をモチーフにした鏝絵もあるぞ。他にも多くの鏝絵があるので、ぜひ探して見て下さいね。

また、その通りには色鮮やかなモザイクが目立つ民家を発見。瀬戸内国際芸術祭2016の「咸臨の家」という作品なんだそうな。

もともとは、咸臨丸の水夫だった横井松太郎氏の生家でした。

特徴的な鳥居が珍しい「木烏神社」と「千歳座」

鏝絵が飾られた民家の近くには、木烏神社(こがらすじんじゃ)があります。

この神社の鳥居の外観がとても珍しい。なんと、上部の笠木の両端が、丸く盛り上がっているではないですか。このような形を初めて見る人も多いだろうな。

また、通常の鳥居のような台石を据えていないぞ。どうやら元々砂浜で地盤が緩い土地なので、掘った穴の中に建てて安定しているようだ。外観だけでなく、建て方自体も面白い鳥居です。

この鳥居は、薩摩の石工・紀加兵衛(きのかへい)により、1627年(寛永4年)に建てられました。市指定有形文化財に選ばれています。

鳥居をじっくりと見物した後は、拝殿にて本島サイクリングの安全を祈願。

この拝殿は、本島で一番の大きさを誇ります。ぜひ手の込んだ彫刻細工を楽しんで下さいね。

拝殿を正面にして、左側にあるのが「千歳座(ちとせざ)」という芝居小屋です。高い技術力を持っていた塩飽大工により、1862年(文久2年)に建てられました。

今でも島の文化祭などで、年に2回ほど使用されている現役ですよ。

普段は内部を一般公開しておらず、ガイドツアーで見学できるという。興味がある方は、ぜひガイドツアーに参加して下さいね。

白い砂浜の「泊海水浴場」から瀬戸大橋を望む

木烏神社を後にして、南下すると直ぐに海が見えてきます。

そこには、白い砂浜とキラキラ光る穏やかな海に大興奮。これが快水浴場百選にも選ばれた人気の泊海水浴場(とまりかいすいよくじょう)です。

沖合から見える瀬戸大橋は、とても近くに感じる。何も遮るものがなく、本島から瀬戸大橋までの距離は、約2kmほどしか離れていないからだろうな。

普通に考えると、2kmといえば、結構離れているのですが、瀬戸大橋の大きさが圧倒的なため、近くに見えてしまいます。

シャワーと更衣室を完備していないので、海水浴に来られる方はお気を付けて。

また、砂浜にはたくさんのスカーフやタスキなどで飾り付けている建物が面白い。はじめは瀬戸内国際芸術祭の作品だと思いましたが、どうやら違うみたいです。

晴天の下、風にゆらゆら揺れるスカーフが、周囲の景色と共に心を穏やかにしてくれます。

本島のパワースポット「ゆるぎ岩観音」

泊海水浴場から西へ向けて、海岸線をひたすら突き進んで行く。本島は海岸線をメインに走るコースのため、それなりにアップダウンがあります。中には、10%前後の劇坂もあるぞ。

しかし、全体的には平坦路が多いので脚力に自信がある人であれば、普通のママチャリでも走り切れるだろうな。楽に走るのであれば、電動アシスト自転車がおすすめです。

泊海水浴場から緩やかな上り基調の道が続きますが、約4kmほど進むと右手側に強大な岩が見えてきた。

それが「ゆるぎ岩観音」です。よく見ると岩の上に岩が乗っかっている。上に乗った大きな岩が、今にも落ちそうに見えるかな。

この落ちそうで落ちないことから、合格祈願を目的に訪れる学生さんもいるそうです。

また、岩の表面に如意輪観音が彫られており、頬に手を当てたお姿から歯痛を治してくれる仏様として信仰されています。

う~む、歯が痛いとキツイのは過去に経験済み。寝ていると時にいきなり歯が痛み出すると、中々眠れなくて大変だったな。

歯痛なんて一生経験しない方が絶対によいので、ぜひ参拝してみてはいかがですか。

運が良ければ「園の洲」が見られるかも

ゆるぎ岩観音がある少し前の場所から下り道が続き、しばらくすると生ノ浜地区の集落が見えてきます。

そのころには平坦路となっており、しばらくこの状態が続くので、走りやすいですね。

左手側には、沖合に堤防が並んでいますが、その先は大海原が広がっている。海が近いので潮の香りが感じられます。

実は、干潮時にこの大海原には砂浜が現れるという。いわゆるトンボロ現象ですね。

この砂浜は「園の州(そののす)」と呼ばれており、南北に2km、東西800mにも及ぶ広さだそうだ。

大潮の干潮時になれば、2~3時間ほど姿を現すというのだから、足を運んでみたいかな。以前は、潮干狩りで賑わっていたそうです。

ただし、月に2度しか現れないのでタイミングが難しい。もしサイクリング中に偶然見かけたら超ラッキー。

残念ながら私は縁がなかったようで、かけらさえも見ることができませんでした。(トホホ)

「夫婦倉」と呼ばれる二連式の土蔵

生ノ浜地区の集落への入口付近には、木造本瓦葺の土蔵がくっついた「夫婦倉(めおとぐら)」があります。

残念ながら私が訪れ時は工事中で、蔵を見物できませんでした。蔵の前には案内板が立っているので、すっぽりと白いシートに覆われていましたが、ここに夫婦倉があるのが分かった次第です。

夫婦倉は、薪廻船業を営んでいた長尾家が1852年(嘉永5年)に建築し、1988年の解体修理の際、現在地に移転して今に至ります。

ちなみに、この先にある「笠島まち並保存地区」の駐車場には、夫婦倉をイメージした案内板があるぞ。

夫婦倉は、かつての塩飽の繁栄を伺える貴重な歴史を今に伝える遺産なので、ぜひ見物しておきたいですね。

赤い灯台が印象的な「屋釜海水浴場」

県道257号線を道なりに進み、夫婦倉のあった場所から約4kmほど自転車を走らせていると、屋釜海水浴場(やがまかいすいよくじょう)へ到着します。

既に島の北側へ入っており、屋釜海水浴場までの道中では、少しアップダウンが続く。それに左手側には木々が生い茂り、海が見えないのが少し残念ですが、それもほんのひと時ですよ。

屋釜海水浴場からは、海に向かって伸びる赤い灯台が目を引くぞ。なので、思わず1枚撮ってしまいました。

遠くには、岡山県の水島コンビナートや鷲羽山の風景が見えるのもGood。トイレがあるので、少し休憩していくのも良し。

瀬戸内海をボーと眺めていたり、砂浜を歩いてみるのも素敵ですね。

フォトジェニックスポットの野外展示品「水の下の空」

屋釜海水浴場から東へ向けて自転車を走らせていると、遠くに瀬戸大橋が見える機会が増えてきます。それにこれまで上り基調だった道も下りとなり、ついスピードを上げてしまいがち。

そのまま道なりに進めば「笠島まち並保存地区」へ辿り着きますが、ちょっと待って下さい。

というのは、途中に海岸へ降りる細い道が見えてきますので、通行の邪魔にならないところに自転車を停めてその道を降りてみよう。

すると、かつて瀬戸内海を交易していた和船を彷彿させる展示品があるではないですか。

大きな3隻の和船は、軽量素材で作られているようで、風が吹くとゆっくりと揺れる姿がいい感じ。晴天の下で良く映えるフォトジェニックスポットになっています。

この野外展示品は、瀬戸内国際芸術祭2016に登場した「水の下の空」というアート作品。ロシア出身のアーティストであるアレクサンドル・ポノマリョフ氏によって作られました。

独創的で迫力あるこの作品を見逃すのはもったいないので、見物をおすすめします。

ノスタルジーを感じる「笠島まち並保存地区」

しばらく県道257号線を東へ向けて進んでいると笠島地区へ入りました。この笠島地区には「笠島まち並保存地区」があるので、ぜひ立ち寄ろう。

塩飽大工の名工たちが、江戸時代から戦前にかけて建てた歴史ある建築物が、網の目のように張り巡らされた細い道沿いに並びます。

さすがは国の重要伝統的建造物群保存地区に選ばれただけあって、本瓦葺きで土壁を厚く塗った町家の景観は見事なり。この地区を歩いているとタイムトリップしたかのような錯覚に陥るだろうな。

笠島まち並保存地区の中でも特に足を運びたいのが「吉田邸」です。

吉田邸は、塩飽大工によって建てられた築100年の建物。邸内は、一本杉が使われた廊下や陶磁器製のトイレ、隠し階段など家の隅々までこだわりを感じるぞ。

また、床の間に掛けている江戸時代の画家・伊藤若冲(いとうじゃくちゅう)の掛け軸にビックリ。テレビの「なんでも鑑定団」に応募して、高額が付けられたいう逸品ですよ。

中世から塩飽の政治・経済の中心地であり、塩飽水軍の根拠地であった笠島地区を散策しながら、風情ある町並みを楽しみましょう。

尚、吉田邸については、下記関連記事でくわしく紹介します。

「幸せの鐘」を鳴らしてみてはいかが?

笠島まち並保存地区から本島港までは、残り約2.5kmほどです。町中から東小路を通り抜ける方が、本島港までの近道なのですが、あえて海岸線の県道257号を走るのをおすすめします。

というのは、これから先、様々な野外展示品が見られるし、瀬戸大橋の全景を見渡せながら走れるからですね。

笠島まち並保存地区から東へ約200mほど進むと、流木で作られたアーチを発見。このアーチは、「幸せの鐘」と呼ばれる島民の手作りモニュメントなんだそうな。

ぜひアーチ越しに瀬戸内海と瀬戸大橋が織りなす景色を眺めてみよう。まるで心が洗われるような感覚に陥るかも。そのような気持ちで、小さな鐘を鳴らせば、何か良い祝福が贈られるかも知れないですね。

ラストスパート、夕景に映える瀬戸大橋

本島の東側は、瀬戸大橋の全景を楽しめる場所が多く、様々な角度で眺めてみよう。斜張橋を中心にして、180度見渡せる瀬戸大橋のパノラマをぜひ満喫して下さいね。

また、自転車のペースを少し落として、よりのんびり走りながら一分一秒でも長く、本島の自然を目に焼き付けておきたいものだ。

幸せの鐘がある場所からしばらく南下していると、道が右へ大きくカーブしている手前側に土壁の建物が見えてきました。

この建物は、瀬戸内国際芸術祭2013の作品「善根湯(ぜんこんゆ)×版築(はんちく)プロジェクト」です。

土を突き固めて積み上げていく「版築」という方法を取り入れているそうな。

版築の技法は、中国の伝統的な工法で万里の長城や始皇帝陵などの巨大建造物にも使わています。

その後、本島港へ辿り着くと時間的に夕方近く。しばし移ろいゆく空や海の景色を楽しみました。

海の音や風にそよぐ草木の音に耳を傾けながら、夕景に映える瀬戸大橋にうっとり。島旅の最後に相応しいフィナーレです。

まとめ

かつて栄華を誇っていた本島は、往時を偲ばせる古い町並みや勤番所が残り、その歴史を今に伝えています。

半日もあれば自転車で一周しながら、島内に点在する多くの観光スポットを楽しめる。時間に余裕があるのであれば、島内に一泊して、より時間をかけて巡ってみよう。

潮風を感じながら、自転車で海岸線を颯爽と走り、本島の魅力をぜひ肌で感じて下さいね。

また、香川県には小豆島や直島、女木島、男木島など魅力的な島がたくさんあります。瀬戸内海が織りなす景観とともに、島独特の穏やか時間を過ごしてみてはいかがですか。