島根県の南西の山間には、情緒あふれた津和野町があります。

津和野町は、山口県との県境に位置しており、石畳の通りを始め、かつての藩校跡や家老の屋敷など歴史的建造物が多い。さらに、江戸初期の面影を残す城下町の町並みが魅力的です。

約1,000本の鳥居が連なる壮観な太皷谷稲成神社、標高362mの霊亀山上に築かれた津和野城跡、文豪・森鴎外の生誕地に建てられた「森鴎外記念館」など見どころがいっぱい。

メインストリートの殿町通りを歩きながら、「山陰の小京都」と呼ばれる津和野の旅情を味わって下さいね。

本記事では、城下町エリアやその周辺を中心に、津和野町の観光スポットやその魅力を紹介します。

目次

山陰の小京都・津和野とはどんなところ?

島根県の西端に位置する津和野町。

四方を山々に囲まれた豊かな緑な盆地には、独特な赤褐色の屋根瓦が目を引く町並みが広がり、町の中心部を南北に清流・津和野川が流れています。

13世紀に津和野城が築城されてから城下町として発展し、この地方の産業・文化の中心地となりました。森鴎外をはじめとした多くの文化人を育てており、特産品には煎茶・まめ茶・栗・鮎・猪肉・山葵などが知られていますね。

特に津和野の町並みは、国の重要伝統的建造物群保存地区に選ばれているほどだ。江戸末期からおよそ戦前までの多様な建築様式が見られます。

町並み見物の際に足を運ぶ殿町通りには、白壁の土塀に面し通りの掘割(水路)や上級家臣の武家屋敷の表門などがあるぞ。さらに本町通りに足を運ぶと、重厚な造りの商家が数多く現存しているので見応えがありますね。

こちらは、津和野町の玄関口となるJR津和野駅。1933年に建てられた木造駅舎の雰囲気良し。訪れる観光客に対して郷愁を感じさせるだろう。

3月から11月にかけては、山口駅と津和野駅間に「SLやまぐち号」が運行しているので、機会があればぜひ風情ある鉄道旅を楽しんで下さいね。

津和野町は、年間100万人の観光客が訪れる人気の観光スポットです。城下町を歩きながら、津和野の歴史と文化に触れあいましょう。

【周辺の見どころ】

津和野町周辺の見どころを、下記記事で紹介します。

色鮮やかな錦鯉が泳ぐメインストリート「殿町通り」

津和野町を訪れて、まず始めに行きたい場所が「殿町通り」です。

津和野の中でも最も古い佇まいを残しており、約200mほど続く通りには、壁白の土塀や石畳、なまこ壁の町家が並び城下町の雰囲気を今に残します。それに加えて、数多くの史跡が集中しているのも見逃せません。

また、お洒落なカフェやみやげ品店、雑貨、郷土料理のお店なども近辺にあるので、足を運んでみよう。

5月下旬から6月中旬にかけては花菖蒲が咲き誇り、秋になるとイチョウの並木がいい感じ。四季折々の景観を楽しめます。

夜にはライトアップされるので、日中とはまた違った幻想的な雰囲気を楽しみましょう。

殿町通りは、落ち着いた雰囲気なので、町ブラするのにピッタリ。川から引き込んだ水が流れる掘割(水路)に目を向けると、そこには優雅に泳ぐ錦鯉を見かけます。錦鯉の姿に、癒しや安らぎを感じるのは、私だけではないだろうな。

当時の津和野藩主が、蚊の発生を抑えるために鯉を放流したのが始まりなんだとか。約200匹ほどの色鮮やかな錦鯉が、観光客をお出迎えしてくれるのは、何気に嬉しいですね。

現在、コイヘルペスなどの影響で以前より鯉の数が減少しており、この景観を守るべくコイの放流や寄付を募るプロジェクトが行われているそうです。

殿町通りに残る史跡を少しばかり紹介。まず最初に紹介するのが、津和野藩の筆頭家老をつとめた多湖家の表門です。幕末の安政年間(1854~1860)に建てられました。

津和野大橋から殿町通りへ向けて約70mほど歩くと、左手側に見えてきます。

パッと見た第一印象は、重厚でいかめしい感じがするかな。それに、石積みの基礎の上に築かれた漆喰(しっくい)の壁が素敵です。土塀は表門から北に約24m、南に約12mほどあるそうですよ。

多胡家表門から北へ約70mほど歩くと、大岡家老門を発見。こちらの門も多胡家表門と同じく立派ですね。多胡家の隣に、次席家老の大岡家のお屋敷と並んでいたとは・・・

藩のさらなる発展のために、内密な話などをしていたと思うので、きっと、その方が色々と都合がよかったのでしょうね。(個人的な妄想です)

これらの門のように歴史ある建築物を町中に残して保存しているのは、ありがたい限り。関係者の皆さん本当にありがとう!!!

多胡家表門の対面にもご注目。津和野藩の教育機関、つまり藩校の「養老館」があります。

8代藩主・亀井矩賢(かめいのりかた)が、1786年(天明6年)に創設しました。儒学を中心に漢学や蘭医学などを学べたそうな。創設時の建物は焼失しましたが、1855年(安政2年)に現在の場所にて再建しました。

今は剣術教場・槍術教場・御書物蔵の3棟が残っており、1969年に島根県史跡に指定されています。

剣術教場や槍術教場は有料ですが、見学できるので足を運んでみよう。武道場として修業を行った土間を始め、生徒や教官、藩主の間、役人の間などが復元されている。

さらに、養老館の歴史や縁ある人物として、文豪・森鴎外(もりおうがい)や哲学者・西周(にしあまね)など多くの偉人を紹介しています。

武家屋敷が並ぶ殿町通りを歩いていると、ひと際目を引くのが、洋風の「津和野カトリック教会」だろうな。だからといって、それほど違和感を感じないのななぜだろうか?

不思議なことに西洋と日本の文化が調和しており、見応えがありますね。聞くところによると、乙女峠で殉教した潜伏キリシタンを偲び建てられたそうですよ。

また、津和野駅の裏手には、聖母マリアが降臨されたと伝わる「マリア聖堂」があります。合わせて訪れてみてはいかがですか。

昔ながらの商家が連なる「本町通り」

殿町通りと合わせて散策したいのが「本町通り」です。この約480mの通りには、江戸時代から続く商家や酒蔵が軒を連ねており、その当時の面影が今も色濃く残ります。

白壁の土蔵や連子格子・石州瓦の重厚な雰囲気がいい感じ。それに江戸の長屋の地割りを活かした間口が狭く、奥に長い家が並ぶ。そんな町並みをじっくりと眺めていると、津和野の商業の中心として栄えてきたというのも納得です。

それに殿町通りと同じく、津和野の歴史と文化を感じ取ることができるだろう。江戸時代には、殿町通りと本町通りは、総門で区分されていたそうな。ちなみに、その総門は永明寺に移設されていますので、興味がある人は訪ねてみて下さいね。

それでは、本町通りの風景をダイジェストで紹介。

高津屋は、1798年(寛政10年)に創業した薬種問屋です。胃や腸に効能がある「一等丸」を代々販売しており、森鴎外も愛用していたそうな。

森鴎外が日露戦争中に軍医部長として出征した際、五代目・伊藤利兵衛が餞別に差し上げたところ、その効能に大層喜ばれました。なるほど、戦時中という過酷な環境で効能があったのであれば、愛用し続けるというのも分かります。

こちらは、1730年(享保15年)に創業した華泉酒造。かつては米問屋を商っていましたが、当時の当主・俵屋長七により酒造業を始めました。

地元の人に愛される酒造りを創業以来続けており、昔ながらの手法を守りながらも、時代に適した酒造りを行なっているそうです。

殿町通りや本町通り以外にも、高岡通りや祇園丁通りなど様々な通りを歩いてみよう。

本町通りは、現在も様々なお店が集まっており、殿町通りと合わせて、重要伝統建造物保存地区に認定されました。

石州瓦を使った屋根が続く風景をみていると、「山陰地方を旅しているのだな」と実感しますね。

津和野の旅が楽しくなる「津和野町日本遺産センター」

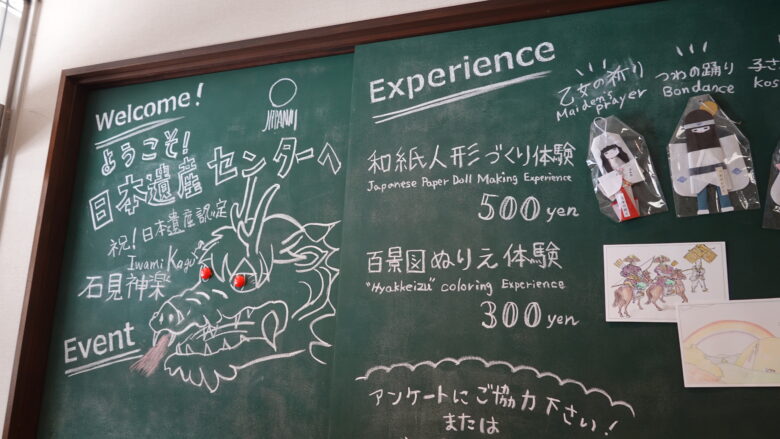

本町通りを歩いている最中に、立ち寄りたい場所の一つが「津和野町日本遺産センター」です。

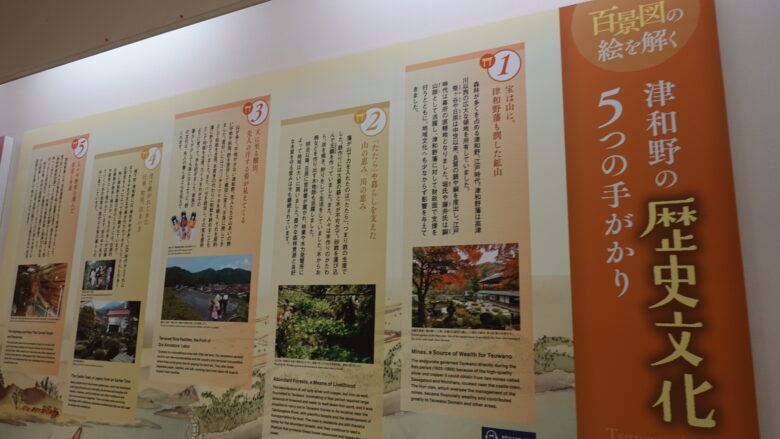

館内では、文化庁により認定された日本遺産「津和野今昔~百景図を歩く~」のストーリーを、映像やパネル展示などで紹介しています。また、ストーリーコースMAPや町歩きアプリも紹介しているので、観光の際に活用して下さいね。

コンシェルジュ(案内人)が常駐しているので、津和野の歴史・文化・見どころを尋ねてみよう。お得な情報を教えてもらえるかも。

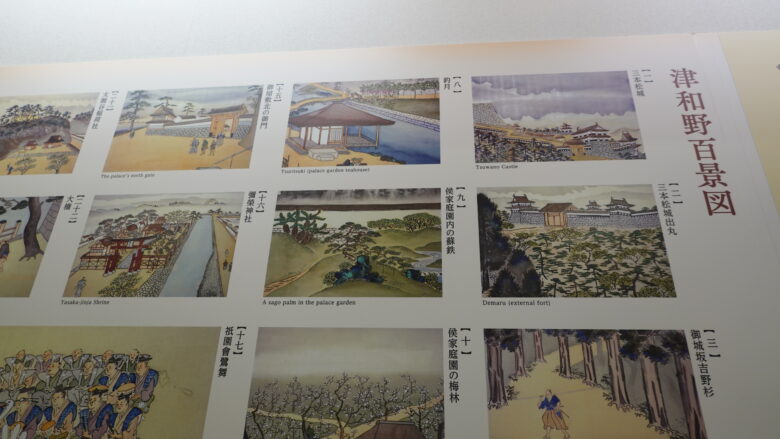

特に注目したいのは、約160年前(幕末あたり)の津和野藩の様子を伝えている「津和野百景図」です。

実は、今も残っている風景がたくさん描かれているという。たとえば「津和野城跡」「藩校養老館」「鷺舞」などが描かれているかな。

この百景図では、津和野の「四季・自然・歴史文化・食」をテーマにしています。もちろん百景図の解説もあるのでご安心を。津和野の風光明媚な場所や、無形・有形の文化財、鮎・猪・山菜といった津和野の食文化を学ぶのに持って来いですね。

また、有料ですが百景図塗り絵体験や和紙人形作り体験を行なっているので、興味がある人は奮って参加してみよう。

津和野観光の際に本センターへ立ち寄れば、より一層楽しめると思います。

- 住所 島根県鹿足郡津和野町後田ロ253

- 電話番号 0856-72-1901

- 営業時間 9:00~17:00

- 定休日 月曜日(月曜が休日の場合は翌日)

- 料金 入館無料

美しい千本鳥居が魅力的な「太皷谷稲成神社」

標高約214mの高台にて、華やかな朱塗りの社殿が建ち並ぶのが「太皷谷稲成神社(たいこだにいなりじんじゃ)」です。

日本五大稲荷の一つに数えられており、江戸時代から続く歴史と由緒ある神社ですね。年間100万人を超える参拝者が訪れており、島根県内では、出雲大社に次いで参拝者が第2位なんだそうな。

特に麓からトンネルのように連なる約1,000本の朱色の鳥居が圧巻の一言。それに「四ヶ所参り」と呼ばれるユニークな参拝方法も魅力的。境内からは、眼下に津和野の町並みを一望できるのも素晴らしいですね。

太皷谷稲成神社については、下記関連記事でくわしく紹介します。

山陰の天空城「津和野城跡」の風景

標高362mの霊亀山上に築かれた津和野城。その歴史は古く、鎌倉時代までさかのぼります。

西石見地方の守護を任された吉見氏によって築城されて以降、吉見氏14代、坂崎出羽守16年、亀井氏11代の居城となりました。

明治時代には廃城となりましたが、今では山城らしい立派な石垣や曲輪などを間近で見物できます。さらに眼下には、津和野の町並みが広がる絶景スポットですね。

「津和野城跡観光リフト」が運行されているので、山頂まで簡単に上がれます。晩秋から早春に見られる雲海に城郭が浮かぶ状態は、まさに神秘の世界。「天空の城」と呼ばれるのも頷けるでしょう。

津和野城跡については、下記関連記事でくわしく紹介します。

鷺舞神事で知られる「弥栄神社」

弥栄神社(やさかじんじゃ)は、津和野大橋の西側、津和野川沿いに鎮座しています。

元々は「滝本祗園社」の名前で太鼓谷山上にありましたが、1428年(正長元年)に当時の領主であった吉見氏が、鬼門鎮護のために現在地に移しました。

弥栄神社といえば、鷺舞(さぎまい)神事が有名でしょう。国の重要無形民俗文化財に指定さており、さらにユネスコの世界無形文化遺産「風流踊」の1つとして知られています。

1542年(天文11年)に疫病鎮護のため京都祇園会の鷺舞を行ったのが始まりなんだそうな。それが現代まで脈々と続いており、どれほど重要な神事だったのか、想像に難くありません。

毎年7/20、7/27には、太鼓や鐘、歌に合わせ二羽の鷺が優雅に舞う「鷺舞」が奉納されるので、機会があればぜひ間近で見物して下さいね。

そこには、疫病鎮護や五穀豊穣など、私たちの安寧な暮らしを願う思いが込められています。

- 住所 島根県鹿足郡津和野町後田ロ59-1

- 電話番号 0856-72-1771(津和野町観光協会)

文豪の足跡を辿る「森鴎外記念館」

津和野町は多くの偉人を輩出してきましたが、その中でも筆頭といえるのは「森鴎外(もり おうがい)」でしょう。

彼は、夏目漱石と並び称される日本を代表する文豪ですね。代表作には「舞姫」や「高瀬舟」などがあります。

また、陸軍軍医として日露戦争の際に出征しており、後に軍医の最高峰、陸軍軍医総監に任命されました。文豪と軍医という2つの顔を持つ、津和野が生み出したスーパースターですよ。

森鴎外記念館は、彼の生誕地に建てられた施設です。館内では、鴎外の60年の生涯を紹介。さらに貴重な遺品や直筆原稿などを展示しています。

記念館の北側には、鴎外が幼少期を過ごした旧宅が保存展示されているのでお見逃しなく。鴎外の勉強部屋や調剤室を見られるぞ。彼の文学活動に大きな影響を与えた場所だと思うと、感慨深いですね。

文学ファンの人はもちろん、そうでない人も、鴎外の文学へ対する思いを感じてみて下さい。

- 住所 島根県鹿足郡津和野町町田イ238

- 電話番号 0856-72-3210

- 営業時間 9:00~17:00(最終入館は16:45)

- 定休日 月曜日(祝日の場合は翌日)、年末(12/29~12/31)

- 料金

- 一般 600円(500円)

- 中高生 400円(250円)

- 小学生 250円(120円)

- ※20名以上で団体割引きあり、( )内の金額は割引き後の料金

津和野町(城下町エリア)の基本情報とアクセス

| 住所 | 島根県鹿足郡津和野町後田 |

| 電話番号 | 0856-72-1771(津和野町観光協会) |

【アクセス】

- 新山口駅(新幹線停車駅)から特急で約1時間

- 萩・石見空港より乗り合いタクシーで約1時間

- 中国自動車道「六日市IC」から187号線を通り車で約30分

津和野町(城下町エリア)の駐車場

津和野の城下町にある主な有料駐車場を紹介します。

- あぜみち駐車場(普通車 50台、マイクロバス・大型バス駐車可)

- 中央駐車場(普通車 60台)

- 多胡駐車場(普通車 40台、マイクロバス・大型車駐車可)

- 津和野町駅前駐車場(普通車 30台、大型車 3台)

まとめ

本記事では、津和野町のメインストリートである殿町通りを歩きながら、その周辺にある観光スポットを紹介しました。

城下町時代の古い町並みを歩きながら、「山陰の小京都」と呼ばれる津和野の魅力を味わって下さいね。

城下町エリアから少し離れてはいますが、四季折々の風景を楽しめる名勝・堀庭園や、美しい星空に手が届きそうな日原天文台など、まだまだ魅力的なスポットが多いです。

現代に息づくかつての歴史や文化を感じ取りながら、心に残る旅の思い出を作りましょう。