山口県萩市の中心部には、かつて藩校の明倫館があり、その跡地に明倫小学校が建ちました。

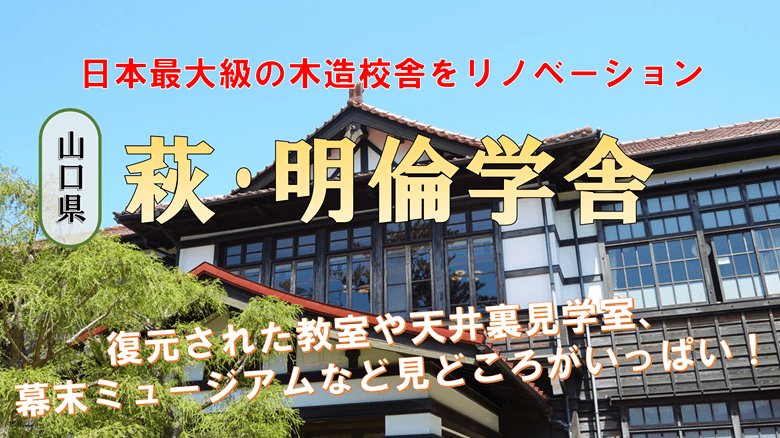

その後、校舎(旧明倫小学校校舎)としてのお役目が終わると、リノベーションして2017年3月に「萩・明倫学舎(はぎ・めいりんがくしゃ)」としてオープン。萩市の観光拠点として新たな道を歩み始めます。

日本最大級の木造校舎内には、復元された教室・廊下・校長室・天井裏見学室など見どころがいっぱい。さらに明倫館や明倫小学校の展示資料を始め、世界遺産「明治日本の産業革命遺産」を紹介する「世界遺産ビジターセンター」、幕末ミュージアムを楽しめます。

また、萩の幸を使ったレストランや、お土産を取り揃えたショップ、観光インフォメーションセンターなど充実した施設の数々。それに加え、敷地内には歴史的建築物が多いですね。

本記事では、写真映えする萩観光の拠点として足を運びたい「萩・明倫学舎」の魅力を紹介します。

目次

萩・明倫学舎とはどんなところ、所要時間は?

萩・明倫学舎は、1935年(昭和10年)10月10日に建てられた旧明倫小学校を母体とする日本最大級の木造校舎です。

2014年(平成26年)3月まで現役の小学校として使用されており、2017年3月から萩市の歴史・文化・自然を紹介する観光施設として親しまれています。

敷地内には本館と2号館、3号館、4号館があり、この内観光スポットとして活用しているのは本館と2号館ですよ。そこで、本館と2号館にある展示室やお店などを以下にまとめました。

| 校舎 | 1階 | 2階 |

|---|---|---|

| 本館 | 観光インフォメーションセンター 多目的復元教室 復元校長室 カフェ・レストラン お土産ショップ | 天井裏見学室 復元教室 萩藩校明倫館展示室 明倫小学校展示室 ジオパークビジターセンター |

| 2号館 | 幕末ミュージアム(幕末・軍装・鉄砲等) 世界遺産ビジターセンター(長州ファイブ等) | 幕末ミュージアム(技術・医学等) 世界遺産ビジターセンター(産業遺産等) |

本館は無料エリアですが、2号館は有料エリア(大人300円)となっています。

2号館は、西側の1階・2階に幕末ミュージアムがあり、東側の1階・2階には世界遺産ビジターセンターを配置していて、館全体が巨大な展示室となっている。

無料エリアだけでも見ごたえがたっぷりですが、有料エリアもおすすめ。特に幕末から明治維新にかけて約600件の展示品を見物できるのは、料金以上にお得感を感じるだろう。

ちなみに、3号館は萩観光協会や市民ギャラリー(無料)があり、イベントや講義室などの貸館を行なっているそうな。そして4号館は、コワーキングスペースとして利用可能なんですって。

また、敷地内には校舎以外にも有備館や明倫館碑、観徳門など歴史的に貴重な建築物が多いので、ぜひ足を運んでみよう。1996年に本館は、国の登録有形文化財に登録されました。

本館と2号館、敷地内を一通り見て回ると、1時間30分から2時間ほどかかります。無料エリアの本館だけならば、急いで見て回ると30分ぐらい。ゆっくり見て回れば、1時間あれば十分でしょう。

【周辺の見どころ】

萩・明倫学舎周辺の見どころを、下記記事で紹介します。

日本最大級の木造校舎の外観を楽しむ

校舎の外観を一言で表すならば「モダン」という言葉が良く似合います。

1階部分の外壁は、横に張った板(下見板)を縦の細長い部材(簓子、または押縁)で押さえる工法、いわゆる簓子下見板張(ささらこしたみいたばり)ですね。和風建築で良く見られます。

一方2階部分は、防火性や耐久力に優れる白漆喰塗り。屋根に目を向けると、フランス瓦が並んでおり、そして何よりも連続する窓の意匠が全体的にいい感じを与えている。これだけ窓が多いと、陽光をたくさん取り込めるので、室内は明るく開放感を味わえるものだ。

館内へ入る前に、じっくりと様々な角度から歴史を重ねてきた校舎の外観を楽しみましょう。

屋根には様々な形をした鴟尾(しび)があるので見逃さないで。東端や中央玄関、西端に置かれているぞ。

本館だけでなく2号館など他の校舎と見比べてみるのも面白い。そもそも鴟尾は、寺院や仏殿でよく見かけますが、校舎にあるなんて珍しいですね。

本館の中へ入ると、スリッパに履き替えよう。そして、本館を一通り見学した後で、2号館へ向かうのがおすすめです。

2号館へは、1号館から渡り廊下を使って移動できるので、靴を履き替えなくても大丈夫ですよ。

【歴史ある建築物の紹介】

旅先で訪れた萩・明倫学舎のような歴史ある建築物を、下記記事で紹介します。

復元された教室・廊下・校長室・天井裏見学室は必見

本館へ入ると、目の前に現れるモダンな玄関ホールに驚くだろう。真っ白な柱と梁は、美しさと歴史を兼ね備えており、特別感を感じてやまないですね。

旧明倫小学校時代には、最大で約3,000人もの生徒が集まったという。今でいう「マンモス小学校」でした。少子高齢化が進む現代において、今後生徒数が3,000人もいる学校は、二度と現れないだろうな。

こちらは、復元された教室。昭和時代に使われていた木造りの机と椅子に、懐かしく感じる人も多いのではないだろうか。

当時の机と同じく、天板を持ち上げるとフタが開きます。若い人にとっては、新鮮に映ると思うので、ぜひ体験して下さいね。

木造りの教卓は、なんだか小さい感じがします。昭和時代と比べると、今の成人は平均身長が高くなったということかしら。

2013年に放映されたNHKドラマ「はじまりの歌」の舞台にもなったそうなので、ドラマを見た人は「あれ、この教室見たことがある」といった既視感を味わうかも知れないですね。

学校で一番の部屋といえば、教師や生徒の立場で考えると意見が割れますが、教師・職員では「校長室」と答える人が多いと思います。

ご多分に漏れず、復元された校長室は、歴史を感じさせる格式張ったレトロな雰囲気が素晴らしい。個人的には、木枠の大きな窓が趣深く感じました。

人気の撮影スポットということなので、校長先生になりきり、撮影してみるのも面白そう。それに、ソファに座り、キリッとした顔で「失敗を恐れず、何事にもチャレンジして下さい。」というセリフを言いたくなる。

おっ、これは何とも豪華な応接室だ。小学校にあるものとは思えません。まるで西洋のお城の一室のような雰囲気を感じるぞ。

実はこの応接室では、有料ですが会議やミーティング、ワークショップなど様々な用途で利用できるそうです。

教室や校長室など部屋だけでなく、廊下にも注目したい。大きな校舎なので、渡り廊下の長いこと。廊下の長さは、約90mもあるというのだから凄くないですか。

子供時代に廊下を走って、先生に怒られた記憶を思い出す人もいるだろうな。

夏休みになると、この廊下では小学生による「ぞうきんがけレース」が開催されます。誰が勝つににしろ、最期は「楽しかった♪」で終わること違いなしですね。

廊下や教室などから窓越からみえる風景もいい感じ。かつて、この小学校に通っていた生徒の目線を追体験できます。

また、校舎内には特徴的なデザインが今も残されているので、どこにあるのか探して撮影してみよう。

どうですか、意識して探さないと意外に見逃してしまうものばかり。まるで宝探しのような感覚で探せます。

個人的には、木製フックを見つけるのに意外と苦労したかな。分からない人は、スタッフへ確認して下さいね。

特に教室の中でも、印象深かったのが「天井裏見学室」です。教室に入った瞬間、一番度肝を抜きました。

くわしい人ならば、昭和初期の培われた技術を見て取れるだろうな。そうでなくても「なんだか、凄そう」と思えるだろう。

この教室では、巨大な屋根を支える複雑な木組みの様子が丸わかり。国の登録有形文化財に指定された建物で、こういう光景を見られるのは嬉しいですね。

明治日本の産業革命遺産を学べる「世界遺産ビジターセンター」

世界遺産ビジターセンターでは、2015年に世界遺産に登録された「明治日本の産業革命遺産」を学べます。

萩市にあるその構成文化財には、吉田松陰が主宰した「松下村塾」を始め、萩反射炉や恵美須ヶ鼻造船所跡、萩城下町、大板山たたら製鉄遺跡がある。ここで情報を仕入れて、足を運んでみてはいかがですか。

日本史にくわしくない人でもご安心して下さい。というのは、外国人観光客向けに分かるように、映像やパネル資料など展示内容が工夫されています。

また、幕末のストーリーをVRで表現した「幕末維新VRコーナー」を体験してみよう。まるで、松下村塾の塾生になったような気分を味わえるぞ。

こちらの日本の工業化政策を牽引した5人の長州ファイブ(井上馨、遠藤謹助、山尾庸三、伊藤博文、井上勝)に注目。この5人が集まったパネルなんて、そうそうないのではないだろうか。

5人の真ん中にある椅子に座って、記念撮影としゃれ込みましょう。

センター内では、大板山たたら製鉄遺跡の「天秤ふいご」という製鉄炉に風を送る装置を体験できる。(中学生以上)

ということで、レッツチャレンジ。中央の縄を両手で握りしめ、バランスを取りながら足元のペダルを上下に動かします。絶え間なく製鉄炉へ風を送り込まないと思うと、休んでる暇がない。

これは・・・結構しんどいかな。短時間ならともかく、たたら製鉄の作業全体が3日3晩に及ぶことから、天秤ふいごの作業も相当長時間に及んでいたのは間違いないし、かなりの重労働ですよ。

幕末ミュージアムで学ぶ、江戸から近代へ続く技術の歩み

幕末ミュージアムでは、幕末から明治維新にかけての貴重な品々を展示しています。

その数は、なんと約600件に及んでおり、「幕末・軍装・鉄砲・大砲・機巧・医学・地理・天文」の8つテーマのブースに分かれているので、一つ一つ見学していこう。

展示品は、日本でも有数の収集家で知られる小川忠文氏より寄付された約6,000点の内、特に貴重なものを厳選。規模としては、日本最大級の展示室です。

展示品を通して、史実で語られてきた在来技術から近代技術への発展の歩みを感じ取れると思います。

幕末維新の動乱期に使用された武具や兵器などがズラリと並んでおり、見学していると戦場のリアルさを身近に感じました。

大砲は、明治の産業革命に大きな影響を与えたもの。当時の技術では、射程距離の長い鉄製大砲を鋳造するのが難しかったそうですが、克服するための装置として造られたのが世界遺産の「萩反射炉」です。

たしかに戦争というのは、飛躍的技術の進歩を加速させる正の面がありますが、多くの犠牲を伴う負の面の方がひどすぎる。戦争はしないに越したことはないですね。

萩を作り上げた土壌や自然を学ぶ「ジオパークビジターセンター」

ジオパークビジターセンターでは、萩の大地の成り立ちを学べます。

約1億年前から約1万年前の火山活動によりできた「萩ジオパーク」の有名な場所として、ストライプ模様の地層が見られる「須佐ホルンフェルス」、北長門海岸国定公園の中心に位置する小さな火山「笠山」などがあるぞ。

特に約40万年前、阿武火山群の伊良尾山が噴火した時に形成された地形は、地元では「龍が通った道」と呼び親しまれている。萩周辺の独特の地形が誕生した秘密が、今ここで分かるという訳だ。

また、実際に自然の不思議を体験できるコーナーがあります。磁石を近づけるとくっつく石があったり、ハンマーで叩くと「カン、カン!」と金属音がする石もある。

この石は「カンカン石」といって、萩商港から北へ約8kmほど離れた日本海に浮かぶ大島で採取できるみたい。このような体験コーナーでは、子供だけでなく、大人も童心にかえって楽しめます。

萩藩校「明倫館」や「明倫小学校」の紹介ブース

明倫館の概要や歴史的な位置付けなどを、パネル資料やジオラマなどを使用して紹介してます。

また、全国の藩校と比較しながら分かりやすく説明。明倫館は、閑谷学校(岡山藩)と弘道館(水戸藩)と並び日本三大学府と呼ばれていたという。教育水準が高く、人材育成に優れていたとされ評価が高いですね。

多くの偉人を輩出した藩校であり、有名どころには伊藤博文や高杉晋作・木戸孝允など、日本史で習った人が勢ぞろい。また、敷地内には、今も明倫館の遺構が残されているので足を運んでみよう。

さらに萩・明倫学舎の前身となる旧明倫小学校時代の歩みをくわしく紹介。展示品の中には、明倫館聖廟内に安置されていた孔子と四賢者の位牌や、明倫館聖廟鬼瓦などがあります。

敷地内には明倫館の遺構がいっぱい

敷地内には、校舎以外にも多くの歴史的に貴重な建築物があるのでお見逃しなく。ダイジェストで、その遺構を紹介します。

南門は、藩主が聖廟を拝するなど特別な行事を行なう時にしか開かれなかったそうな。明倫館碑には、6代藩主・毛利宗広(もうり むねひろ)が、明倫館の創建の由来を記しているぞ。

南門と同様に立派な佇まいを見せる観徳門は、孔子を祀る聖廟の前門ですね。観徳門の隣にあるのは、有備館(ゆうびかん)という剣術・槍術場。ここで坂本龍馬も試合をしたと伝わっています。

その他には、藩政時代の遊泳術や水中騎馬が行われた「水連池」や、松陰先生講学の記念碑などがあるので、ぜひ一通り見て歩いて下さいね。

萩・明倫学舎の基本情報とアクセス

| 住所 | 山口県萩市江向602 |

| 電話番号 | 0838-21-0304 |

| 営業時間 | 9:00~17:00 レストランの営業は11:00~15:00 ただし、5名以上の予約があれば18:00~21:00にも営業する(2日前までに要予約) |

| 休館日 | 2月第1火・水曜日及びその翌日 レストランは、毎週火曜日・第3月曜日 |

| 入館料 | 本館:無料 2号館 ・大 人 300円(250円) ・高校生 200円(160円) ・小中学生 100円(80円) ※20名以上で団体割引きあり、( )内の金額は割引き後の料金 ※障害者割引きは団体料金と同じ |

【アクセス】

- JR萩駅からタクシーで約15分

- 萩循環まぁーるバス(西回り・東回り)に乗って、「萩・明倫センター」バス停に下車後、徒歩約1分

- 小郡萩道路「絵堂IC」から車で約20分

萩・明倫学舎の駐車場

萩・明倫学舎には、有料駐車場があります。

- 普通車 約180台(310円/日)

- 大型バス 10台(1,050円/日)

まとめ

萩・明倫学舎は、歴史ある木造校舎をリノベーションして生まれた施設です。

無料となる本館だけでも楽しめますが、観光で訪れたならば、有料となる2号館にもぜひ足を運んでみよう。館内には、幕末から明治日本の雰囲気を味わえる多くの展示物を楽しめます。

伊藤博文や高杉晋作、久坂玄瑞、木戸孝允など日本史に登場するそうそうたる人物を輩出した萩市。萩市を観光するに当たり、萩・明倫学舎を拠点にして萩市の歴史や文化に触れてみてはいかがですか。