香川県高松市の東部にそびえ立つ標高375mの五剣山。この五剣山の中腹には、四国八十八ヶ所霊場第85番札所の「八栗寺(やくりじ)」があります。

八栗寺は、八十八ヶ所では珍しい歓喜天の霊場としても知られており、狛犬ならぬ狛大根!?が見受けられる。それに、境内から眺める勇壮な五剣山の景観が見事なり。

実は、五剣山には天狗が住んでいて、その天狗を祀る「中将坊堂」もあるのも見逃せません。また、展望台からは高松市街を一望できますね。

五剣山の中腹までは、表参道の坂道を歩いて八栗寺まで登れますが、八栗ケーブルのケーブルカーを使えばあっという間に辿り着けるので活用しよう。

本記事では、屋島と並んで地域のシンボルとして信仰を集める「八栗寺」を紹介します。

目次

八栗寺とは

八栗寺は、香川県高松市牟礼町牟礼字八栗に位置する真言宗大覚寺派のお寺です。829年(天長6年)に弘法大師・空海により開基されました。ご本尊は聖観音菩薩ですね。

もともとは、五剣山頂上から讃岐や阿波、備前など八国を見渡せたため、「八国寺」と呼ばれていたという。また、当地を訪れた空海が、入唐前に入唐求法の成否を占うために焼き栗を8つ植えたエピソードがあります。

このエピソードには続きがあり、延暦年中、帰国した空海が再度訪問すると、なんと焼き栗から出るはずのない芽が芽吹いているではないですか。それが「八栗寺」へ改名した由来なんだそうな。

本堂などは、天正の兵火で全焼しましたが、1642年(寛永19年)に高松藩主・松平頼重(まつだいらよりしげ)により本堂を再建。松平家の祈願寺となりました。

1677年(延宝5年)には、歓喜天(かんきてん)を勧請して、聖天霊場として知られるようになり、地元では「八栗の聖天さん」として親しまれています。

また、古くから五剣山は修験道の中心地ですよ。五剣山には天狗が住んでおり、それがさぬき三大天狗の一人「中将坊」ですね。この天狗を祀る中将坊堂が境内にあります。

【周辺の見どころ】

八栗寺周辺の見どころを、下記記事で紹介します。

八栗登山口駅からケーブルカーに乗って八栗寺へ

ことでん志度線の八栗駅から約30分ほど歩くと、八栗ケーブルの八栗登山口駅へ辿り着きます。歩くのがツライ人は、八栗駅でタクシーを利用するか、レンタサイクルを借りと便利ですね。

八栗ケーブルの開業は、東海道新幹線と同じ1964年なんだそうな。すでに60年以上も開業しているというのだから凄くないですか。

駅内には切符売場や売店があり、もちろんケーブルカーのホームへ入る改札口もある。発車時刻に余裕があれば駅内や外からホームを見物していこう。

ちなみに、運賃は往復(1000円)で買うとお得感があるぞ。片道の場合は、下りが上りより少し安くなっています(上りの運賃600円)。

こちらはケーブルカーです。線路が斜めになっているため、車体も斜めになっているのが面白い。それに、ホームも併せて階段状になっている。また、ケーブルカーのドアや窓も段々ですね。何とも言えない不思議さに浸れるのは、私だけでしょうか。

発車時刻は、7時30分から15分毎に17時まで運行しています。15分間隔なので、1本乗り遅れたとしても、それほど慌てる必要はないでしょう。それに、毎月1日の五剣山八栗寺の縁日では、早朝5時から運行しているぞ。

ケーブルカーは、五剣山の中腹にある八栗山上駅へ向けて、グングンと急坂を進んで行く。高低差は167m。最大勾配は17度もあるのだから、まさに駆け上るという表現を体感できるかな。

途中で線路が二股に分かれているので、下りの車両とすれ違いますが、結構距離が近いのには驚くだろう。

少しここで、2台のケーブルカーの秘密を紹介。実はケーブルカー自体には、動力は積まれておらず、八栗山上駅にあるモーターでワイヤーロープを巻いて、それぞれの車体を引っ張り上げているそうですよ。

その話を知って「つるべ井戸のようだな」という感想を持ちました。車両の重さを利用した効率の良い運用方法に感心しっぱなしです。

また、上り始めて少しの間だけですが、車窓から八栗寺の表参道へ続く道が見える。そこには、ゲストハウスやよもぎ餅を販売しているお店が営業していますね。

麓から歩くと約20分ほどで八栗寺へ辿り着くそうなので、時間や体力に余裕がある人はチャレンジしてはいかがですか。

八栗山上駅までは、約4分ほどで到着。お疲れさまでした。

運行時間はわずか4分なので、感覚的にあっという間です。カメラで撮った写真チェックをしていると、気付いた時には既に山上駅へ到着していますね。

ちなみに、こちらの写真は帰路で撮りました。ケーブルカーが登山口駅へ近づくと、窓越しに高松市街が見えてきます。

- 電話番号 087-845-2218

- 営業時間 7:30~17:15

- 15分毎に運行・毎月1日は5:00から運行開始(所要時間 約4分)

- 定休日 無休

- 運賃

- 大人(中学生以上)往復1,000円(上り600円、下り500円)

- 小人(小 学 生)往復500円(上り300円、下り250円)

- ※幼児は、同伴者1名につき1名を無料扱い

二天門前から望む五剣山の眺めと本堂

二天門を正面にして、表参道から見える五剣山の景観は圧巻です。八栗登山口駅へ向かう道中にも見えましたが、より迫力ある景観を楽しめます。

また、鋭くそびえる立つ岩肌を眺めていると、まるで悪しきものから八栗寺を護っているように感じ取れるだろう。

そもそも五剣山は、古くから山岳修験道の修行の場だったそうな。そのことから分かるように、とても険しい山ですね。

特徴的なのは、5つのコブ(峰)のような景観だ。一番右端は他のコブと比べて低く見える。1706(宝永3年)に起きた大地震により、中腹より崩壊してしまい、今の景観になりました。

かつて弘法大師が修行中に、降ってきた5本の剣を山中に埋めて山の鎮護として大日如来の像を刻んだことから、五剣山と名付けられたといいます。

名前の由来を知ると、これらのコブは地上から剣を突き上げたように思えてきませんか。それがとても「カッコイイ!!」と思えてならない。

そんな面白そうな山を見ると、登山をしたいと思う人も少なくないだろうな。残念ながら転落事故などが発生しているので、一般の登山は禁止されています。

こちらは二天門ですね。八栗寺には仁王門がなく、こちらの二天門がそれに当たるようだ。三間一戸の八脚門で入母屋造り。

本瓦葺きの屋根を見上げると、シャチホコがいるのが分かるだろう。また、両脇には彩色豊かな二天(持国天と多聞天)の像が安置されています。

二天門をくぐり抜けて、奥へ歩くと正面に見えてくるのが「本堂」です。

松平家の祈願所であったため、屋根や幕に葵のご紋があり、天井には火事除けのお守りとして龍図が描かれているそうな。

ご本尊は、弘法大師作の聖観音菩薩。落ち着いた重厚な造りの本堂は、彫刻や装飾も見応えがあります。

ちなみに本堂を再建した松平頼重は、水戸黄門で有名な水戸(徳川)光圀の兄に当たるという。水戸黄門ファンにとっては、縁がある場所といえるでしょうね。

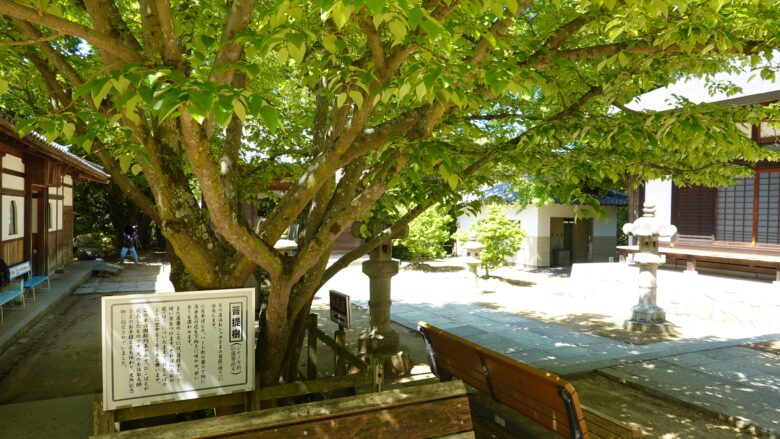

二天門から本堂へ向かっている道中には菩提樹があります。樹齢は約50年で、ひこばえが成長したものなんだそうな。元の木は、お大師様のお手植えとも伝わっており、天然記念物に指定されているぞ。

6月半ば頃にはハート形の葉の下側に薄黄色の花を咲かせて、甘い香りがするそうなので、その時期に参拝するならば楽しみが増えますね。

また、菩提樹前には仏足石があります。仏足石は、お釈迦様の足の裏の形を石に彫りつけたもの。仏足石に触れると、「足腰の不調が良くなる」といわれているので、つい見かけるたびに触ってしまうのは仕方がないと思います。

境内をゆっくりと歩いていると、自然と信仰が一体となった、特別な空気を感じてやまないですね。

【神社仏閣の紹介(その1)】

香川県内で訪れた神社仏閣を、下記記事で紹介します。

狛犬ならぬ狛大根!?がある「聖天堂」

本堂の隣にあるのが、聖天堂です。落ち着いた本堂とは異なり、一部が極彩色に塗られた装飾が印象的ですね。

こちらでは、日本最古ともいわれる歓喜天(かんきてん)が祀られており、本堂のご本尊にまして人気があるとか。歓喜天は、インドでは「ガネーシャ」と呼ばれていて、頭は象で身体が人間の男女二像の和合神ですよ。

地元では「お聖天さま」と呼ばれているぞ。そして、お聖天さまのシンボルといえば、聖天堂に掛けられた幕にも描かれている「巾着袋」と「二股大根」ですね。

巾着袋は、福徳財宝をさずけ、商売繁盛のご利益を表したもの。一方、二股大根は縁結びや夫婦和合、家内安全の象徴だ。人の歓びを自らの喜びとするお聖天さまの人気は高く、初詣以外にも、毎月1日と16日の縁日に参拝する熱心な参拝者も大勢いるそうです。

聖天堂前には、狛犬ならぬ「狛大根!?」がある。実は、お聖天さまの好物が大根なんだそうな。

この二股大根のいわれを知らないと、「なんで大根が?」となるに違いない。古くから縁起物として、子孫繁栄や良縁成就などを願い奉納されるお寺は、今でも少なからず存在します。

八栗寺では、毎年2月2日に開催される「八栗聖天大根まつり」にて、信者が奉納しているので、興味がある方はこの時期に訪れてみてはいかがですか。

【神社仏閣の紹介(その2)】

旅先で訪れた神社仏閣を、下記記事で紹介します。

奥の院の一つ、五剣山に住む天狗を祀る「中将坊堂」

本堂を正面から見て左奥には、中将坊堂へ向かう石段があります。

中将坊堂は、八栗寺の「奥の院」の一つですよ。八栗寺では奥の院が3つあり、残り二つのうち一つは、五剣山の最高所となる四の峰の中腹にあるそうな。五剣山は入山禁止なので残念ながら行くことができません。

最期の一つは、庵治半島の北端にある「竹居観音寺 岩窟」ですね。四国最北端にもなっている風光明媚な場所なので、こちらも併せて訪れるのをおすすめします。

約5分ほど石段を上ると、中将坊堂が見えてきました。

中将坊堂には、「中将坊大権現(中将坊)」という天狗が祀られている。この天狗は、五剣山の修験者が厳しい修行の末に神通力を身につけてなり得た存在なんだそうな。

または、七福神のひとつである大黒天の生まれ変わりともいわれています。

ちなみに神通力とは、超常的な霊的力のこと。有名な力には、自由に移動する「神足通」や未来を予知する「天眼通」、他人の心を読む「他心通」などがあるぞ。どれもが凄いですね。

中将坊は、さぬき三大天狗の一人に数えられていて、除災招福や健脚、開運などのご利益があります。

中将坊堂を正面にして右側へ回ってみよう。何やら使いこなれた古そうな高下駄が、並べられているではないですか。

実は、これは奉納されたものですが、中将坊が願いを叶えるために、高下駄を履いて夜中に駆け巡ったため、汚れているといわれています。

翌日も参拝に訪れて、下駄の汚れがひどくなっているのであれば、昨夜に中将坊が働いた証拠でしょうね。

さらに奥へ向かうと・・・

大きな岩陰に天狗の石像を発見。何やらオーラを感じるぞ。

中将坊堂から奥へ登る道が続いていますが、途中でバーケードに塞がれていてそれ以上登ることができません。どうやらこの先が、登山道のようだ。(バーケードを乗り越えて、絶対に入らないように。)

このバーケード前に配置された瓦の表面には、蛇が描かれている。このことから、お蛇様が祀られているようです。

大師堂・多宝塔・鐘楼堂なども見て回ろう

真言宗のお寺には、ほとんど大師堂があり、そこには弘法大師が祀られています。

四国八十八ヶ所巡りでは、各お寺の本堂と大師堂でお経を読んでいるお遍路さんをよく見かけますね。それが正式な巡礼作法なのだから、お経を覚えておくのも良いだろう。

大師堂のお隣の一段高い場所には、朱塗りが鮮やかな高さ17mの多宝塔が見て取れます。

残念ながら普段は締まっているので中へ入れません。正月の三が日にて開扉されるので、機会があればぜひ拝観したいですね。

鎌倉様式の檜造りであり、内部には四方の壁面に八祖大師や十二天像、尊勝曼茶羅が描かれていて、大日如来坐像を安置されているという。1984年に弘法大師入定1150年を記念して建てられました。

こちらは、鐘楼堂です。吊るされた梵鐘の表面をよく見ると、秋艸道人(しゅうそうどうじん)の歌が鋳込まれているぞ。

秋艸道人は、明治から昭和にかけて活躍した会津八一(あいづやいち)の雅号ですね。彼は書家や歌人、美術史研究など幅広い分野で活動しました。

歌人として1,150首ほどの短歌を呼んでおり、梵鐘に鋳込まれた歌は、生涯で最後となった歌なんだとか。その歌が「わたつみの 底ゆく魚の鰭(ひれ)にさへ ひびけこの鐘 仏法(のり)のみために」です。

梵鐘はお寺で良く見かけるので、それほど意識して表面を見る人は少ないだろうな。短歌に興味がある人は、要チェックですよ。

八栗山上駅から表参道へ向かう道中では、一番最初に本坊が見えてきます。

本坊のお庭は、綺麗によく整備されており、そこから望む五剣山の景観がいい感じ。本坊へ立ち寄らない参拝者が多いそうですが、とても良い景観なので、足を運ばないのはもったいないですね。

【神社仏閣の紹介(その3)】

旅先で訪れた神社仏閣を、下記記事で紹介します。

お迎え大師像のある展望台からの風景

八栗山上駅から表参道へ向かうと、展望台へ辿り着きます。また、山上駅から表参道へ向かわずに本堂へ直接向かうならば、本堂から延びた先にある二天門を出た先を歩くと、この展望台が見えてきますね。

展望台では、表参道を歩いて参拝する人々をお出迎えする弘法大師の像があり、「お迎え大師」と名付けられている。

まずは、お迎え大師像にご挨拶をして展望台からの景色を眺めよう。

展望台から眼下を眺めると、高松市街が一望できる素晴らしい景色が広がっています。

讃岐平野には、大小様々な無数の建物が立ち並び、発展具合はそうとうなものだ。それに平らな山頂が特徴的な高松市のシンボル「屋島」も見えますね。

八栗寺の基本情報とアクセス

| 住所 | 香川県高松市牟礼町牟礼3416 |

| 電話番号 | 087-845-9603 |

| 納経 | 7:00~17:00 |

【アクセス(八栗ケーブル登山口駅まで)】

- ことでん・八栗駅から徒歩約30分

- ことでん・八栗駅からタクシーで約5分

- JR高松駅からタクシーで約30分

- 高松自動車道「中央IC」から車で約15分

八栗寺の駐車場

八栗ケーブルの登山口駅前には、無料駐車場があります。(普通車400台、マイクロバス10台、大型車10台)

ただし、年末年始のみ有料になる場合がありますね。

まとめ

峰が5つの剣のように切り立つ五剣山の中腹に建つ八栗寺。

境内からは、五剣山の勇壮な景観を楽しめます。また、本堂や大師堂を始め、聖天堂、中将坊堂、多宝塔など見どころが多いです。

八栗ケーブルの登山口駅からケーブルカーに乗って八栗寺へ向かえば、わずか4分程度で辿り着く。ケーブルカーを使わない場合は、登山口駅の隣にある道を登ると、表参道へ続くので、そのまま歩いて八栗寺を目指そう。

また、庵治半島の北側には、四国最北端の竹居岬と共に奥の院の一つ竹居観音寺本堂があります。風光明媚な場所なので、あわせて訪れてはいかがですか。