日本を代表的な高級石材には、大島石(愛媛県)や浮金石(福島県)などがあり、国会議事堂や赤坂迎賓館、東京駅といった著名な建築物に利用されています。

香川県高松市の庵治半島に位置する庵治町と牟礼町は、古くから高級石材の「庵治石(あじいし)」の産地として有名ですね。

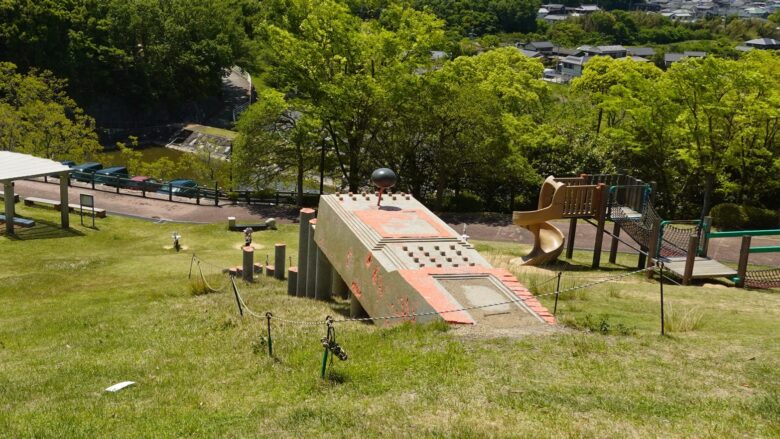

牟礼町にある石匠(せきしょう)の里公園では、広々とした芝生広場に石の彫刻が点在し、庵治石をテーマにした石の民俗資料館がある。

特に庵治石の産地を支えてきた職人たちの作業風景は、ジオラマで再現されていて、伝わってくる情熱に目を奪われるだろう。また、高松市のシンボル・屋島を一番美しく見える広場からの景観は見事です。

本記事では、庵治石を含む石の歴史や文化に触れられる、石匠の里公園と石の民俗資料館について紹介します。

目次

石匠の里公園と石の民俗資料館

石匠の里公園は、3.3ヘクタールの広さがある高松市立公園です。庵治半島の南側に位置し、高松琴平電気鉄道(ことでん)の八栗駅から約30分ほど歩いた場所にあります。

芝生広場には、大きなアスレチック遊具があり、芝の上をソリで滑れるのが楽しいですね。園内にある石の民俗資料館では、ソリやバトミントンの道具を貸し出してくれるので、持ち込まなくてもよいのがありがたい。

また、高台にあるため高松市街や源平合戦の古戦場として有名な屋島の眺望を楽しめる市民の憩い場ですよ。

園内にある石の民俗資料館では、石の文化や歴史、石工の技を紹介。さらにAVライブラリーを通して、石に関する様々な情報を映像で学べます。

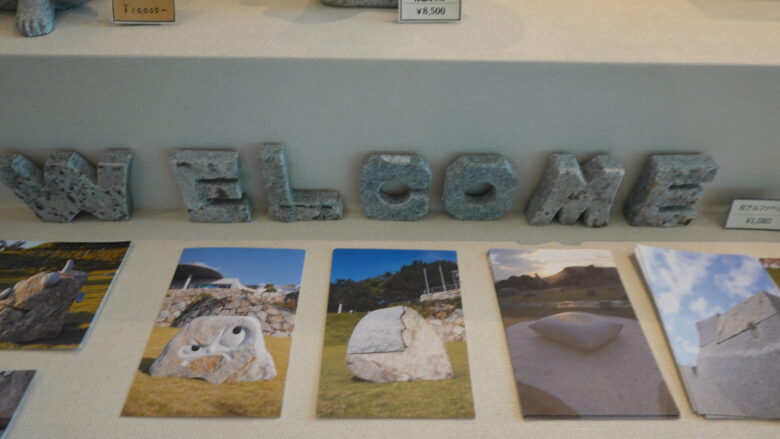

また、ミュージアムショップでは、石で作られた様々な日用品や置物をお土産として購入できる。さらにワークショップでは、石の加工や石垣の積み方などを体験できるので、興味がある人は参加してみよう。会議や会合などで使用できる講座研修室もあります。

資料館が収蔵する牟礼・庵治の石工用具(791点)は、1966年に国の重要有形民俗文化財に指定されました。

【周辺の見どころ】

石匠の里公園周辺の見どころを、下記記事で紹介します。

庵治石とはどんな石

庵治石は、香川県高松市庵治町・牟礼町で採れる石材です。花崗岩のダイヤモンドともいわれるほどの最高級石材といわれています。

水晶と同じ硬度7を誇り、非常に硬い。それに加え、きめが細かくて変色しにくく風化にも強い。磨けば磨くほど艶が出るそうな。

そんな特性があるため、最高級の墓石材や建築材として幅広く使用されており、長期間にわたって美しい状態を保ち続けるという。世界的にみても非常に高く評価されています。漫画の神様として有名な手塚治虫さんのお墓は、庵治石で制作されているそうですよ。

豊臣秀吉の大阪城築城の際、石垣を造るために庵治から石材が出荷されたのが、その始まりなんだとか。2007年3月には、特許庁の地域団体商標に登録されました。

庵治石の採石場を表したジオラマは必見

石の民俗資料館の展示室には、今にも動き出しそうなリアルな職人のマネキン人形を使い、庵治石の採石場を再現したジオラマがあります。

大正末期から昭和初期にかけて、庵治石の加工風景を表しているので、じっくりと見物しよう。ちなみに採掘される庵治石の主な加工品は、墓石と灯籠に占められているぞ。その割合は墓石が80%、灯籠が15%なんだそうだ。

「石工(いしく)」と呼ばれる職人は、弟子入りすると鍛冶をやらされて研鑽を重ね、徐々に加工技術を習得するそうですよ。

1人前になるのには、4~5年ぐらいかかるみたい。それほど長い年月をかける職業には、医師や弁護士、ITエンジニアなどがありますが、それと同じように、それだけ覚えることが多く、必要となる経験が多いのだろう。石の加工技術の難しさを感じ取れます。

石を採掘する場所を「丁場(ちょうば)」といい、庵治石の丁場は、牟礼町と庵治町の境付近にある女体山を中心に広がっているという。最盛期には、周囲に大小約70箇所の丁場がありました。

明治30年頃までは、岩盤よりも上に浮いている「玉石」を、花崗土から掘り出していたそうです。手作業で手斧やノミを用いて石の目に割って割る作業が中心のため、とても大変だったの想像に難くないですね。

その後、火薬が使用できるようになると、岩盤から切り出す方法へ変わっていくことで、ずいぶん楽になったのではないだろうか。しかし、火薬を詰める間隔や量は、長年の経験と技術を必要とするため、それはそれで大変だと思います。

おっ、こちらは職人たちによる石の加工を表現しているぞ。まるで「このひと振りに、魂を込める!!」といった内なる声が聞こえてきそうだ。

それにマネキン人形を通して、職人の情熱が伝わってきました。

こちらは石引の風景です。見物していると「よ~し、石を引くぞ~~」と声をかけあいながら作業している様子が浮かんでくる。

地面に歩板(あいび)を敷いて、その上にコロが置き、さらにその上にシュラに積まれた石を麻のロープで引いているぞ。

1辺30cmの石を一才(いっさい)と呼び、十才で約1トンの重さがあります。トラックがない時代では、どう考えてもきつすぎるでしょう。なので、私には絶対に無理かな。(人には向き不向きがあります)

採石場で行なう様々な作業を見ていると、山から石を切り、運び出すのがいかに大変な重労働なのかよく分かり、当時の職人たちの苦労が伝わってきますね。

石の文化に触れて学び体験する

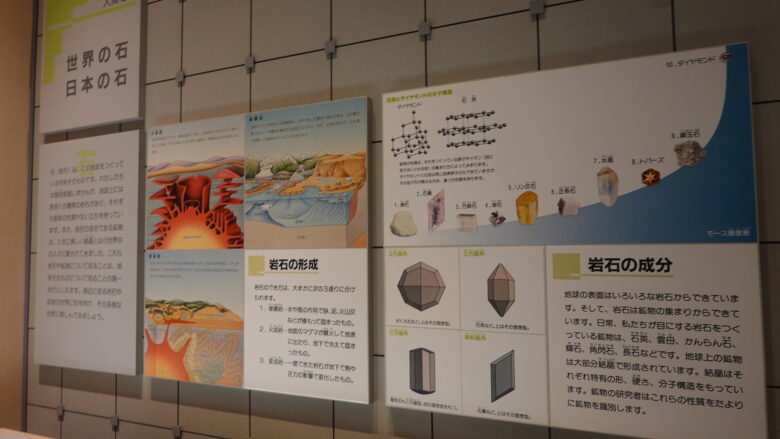

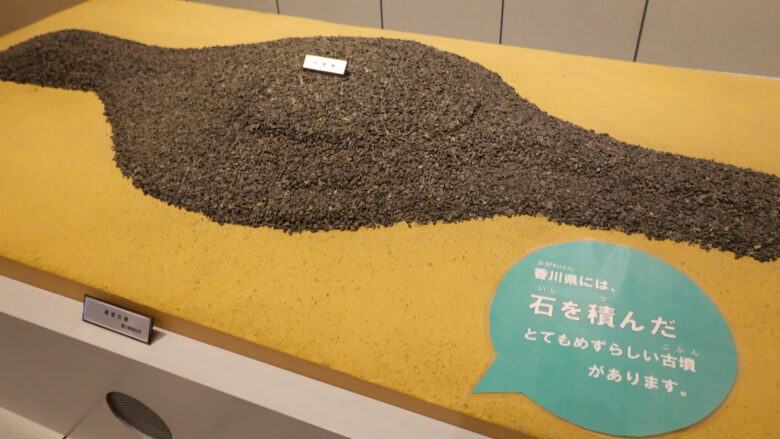

石の民俗資料館の常設展示室では、石と人との関わりや歴史を「生活・信仰・文明」というテーマに分けてそれぞれをくわしく紹介しています。

「生活と石」のコーナーでは、穀物を挽いて粉にするための道具「石臼(いしうす)」などを紹介。石臼は2枚の石(上臼と下臼)を重ね合わせて、上臼に穀物を入れて手で回すと、石の間でつぶされる仕組みとなっている。

名前と形は知ってはいても、実際に使ったことがない人の方が多いだろうな。地域差はありますが、昭和20年頃までは一般家庭でも使われていたそうですよ。

現在でも電力供給が不安定な地域などで、製粉用の主要な道具として使用されています。実は、この石臼を体験できるコーナーがあるということで、早速試してみました。

臼に両手をそえて、左に回します。少しの力を込めただけではビクともしません。なので、グッと力を込めることに。これは・・・継続的に回し続けるのは、結構しんどいかも。

いやはやこのような作業を、昔は日常的に行っていたと考えると、頭が下がります。

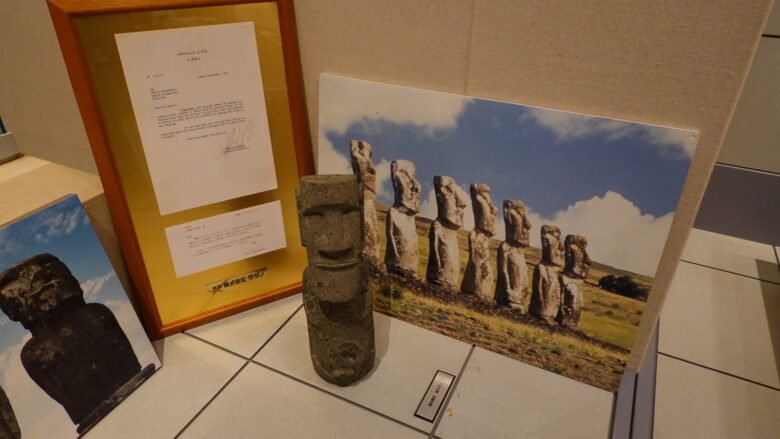

また、「信仰と石」のコーナーでは古墳やストーンヘンジ、モアイなど世界各国にある石を使用した宗教遺跡を紹介。実物のモアイ像と同じチリの石を使って作成した小さなモアイ像が展示されているのには、驚いたかな。

さらに「文明と石」のコーナーでは、絵画などに用いられる顔料や、ノートルダム寺院やパリ・オペラ座など世界各国にある名だたる建築物を紹介しています。

その他にも石を題材にした昔話や牟礼町の史跡めぐり、世界の石造建築などを映像で学べるフロアもある。

それに空海や乃木希典、菊池寛、国東照太など歴史上の偉人や著名人の似顔絵を描いた石の人形が展示されているのでお見逃しなく。

【博物館の紹介】

旅先で訪れた様々な博物館を、下記記事で紹介します。

石の彫刻がいっぱい、石材ロードもある

園内には、至るどころで石の彫刻が点在しています。特に石の民俗資料館へ向かう階段付近にある彫刻は、配置的に目に留まりやすいですね。

美術館に展示されていても不思議ではないほどの大小様々なの野外彫刻品があり、そのような素晴らしい作品を無料で鑑賞できるなんて超ラッキー。

ということで、どのような作品があるのか少しばかり紹介します。

こちらの不思議な部屋のように感じた彫刻は、第1回石の里フェスティバルの出展作品。作品名は「SACRD ROOM」といって、作家・ピエール・セカリーさんの作品だ。

作品名を直訳すると「聖なる部屋」となる。なるほど、私が感じた直観もまんざらではないですね。

こちらの作品は、第3回招待作家・小林陸一郎さんが手掛けた「旅人の碑」という作品名なんだそうな。

個人的には、秘密基地からロボットや戦闘機が発進するイメージを受け取りましたが、旅立つという意味では近いかも。(全然ちがうか)

作品名を知り今一度じっくり見てみると、たしかに故郷から旅立つ様子を感じ取れますね。

私の直観では、石の表面にうっすらと描かれているのは、人の姿に感じたので、人が太陽か月を見上げている状態を思い浮かべました。

調べてみると、第3回招待作家の楊英風さんが手掛けた「曙」という作品名なんだとか。曙とは、太陽が昇る前の夜明け方を指す言葉ですね。そういう意味では、結構あっていたかも。思わずガッツボーズです。

園内の野外彫刻作品が、全部で何件あるのかは不明ですが、少なくとも20件以上はあるみたいなので、園内を隅々まで探して下さいね。

そして、園内の通路脇にずらりと並ぶ石材の数々。勝手にこの通路を「石材ロード」と名付けました。

それぞれの石材には、産地や石の名称などが書かれたラベルが貼られているので確認してみよう。たとえば、日本を代表する高級石材の一つ「浮金石(うきがねいし)」もある。

黒い石肌に、ところどころに金色の斑点が浮かび立つような美しさが特徴的。希少性が高く、国内での加工には手間とコストがかかるそうですね。

そのような石がたくさんあるので、鉱物に興味がある人にとっては瑞泉の的になると思います。

【公園の紹介】

旅先で訪れた魅力的な公園を、下記記事で紹介します。

高松市のシンボル「屋島」が一番美しく見える広場

園内にある体験学習広場は、屋島が一番美しくみえる場所です。思わず「うぉ!!!!」と声を上げたくなるような、景色が広がっているぞ。

屋島の全景がまるごと見えるのが素晴らしい。さらに屋島の麓に広がる高松市街や瀬戸内海の多島美も見渡せて、遠くには讃岐山脈が連なっています。

香川新五十景に選ばれた景観を、ぜひ堪能して下さいね。

この広場の凄いところは、屋島の全景を1枚の写真に収められるところ。そのような場所なんて、なかなか見つからないのではないだろうか。

屋島を眺めていると、屋島へ攻め入る源氏になった気持ちになるかも。

周囲には那須与一のイラストが描かれているので、そう思うのも無理はないですね。

石製グッズの入手やイベントに参加しよう

石の民俗資料館では、石の町らしい様々な石製のグッズを取りそろえています。

一輪挿しやメモスタンド、マンホール石板、時計など日用品や置物などがいっぱい。訪れた記念に何かお土産に買ってかえるのも良いですね。

また、毎日開催されているのが「ストーンハンティング」というイベントです。

制限時間内に砂利の中に隠された天然石を見つけるという有料イベント(300円)で、子供だけでなく大人も夢中になってしまうほどだ。

1日に6回(10:00、10:45、11:30、13:00、13:45、14:30)の決まった時間に1回あたり30分で開催されています。電話やメールでの予約はできないので、参加したい人は資料館の受付で申し込んで下さいね。

石匠の里公園の基本情報とアクセス

| 住所 | 香川県高松市牟礼町牟礼1810 |

| 電話番号 | 087-845-8484(石の民俗資料館) |

| 入園料(石匠の里公園) | 無料 |

| 開館時間(石の民俗資料館) | 9:00~17:00(展示室の入館は16:30まで) |

| 休館日(石の民俗資料館) | 月曜(月曜祝日の場合は翌平日) 年末年始(12/29~1/3) |

| 入館料(石の民俗資料館) | 大人 300円 大学生 200円 65歳以上・高校生以下 無料 ※障害者手帳の所持者は入館料を免除 |

【アクセス】

- ことでん・八栗駅から徒歩約30分

- 高松市内から車で約15分

石匠の里公園の駐車場

石匠の里公園には、無料駐車場があります。(普通車60台)

まとめ

石匠の里公園は、高松市民の憩いの場として親しまれている公園です。高台にあるため、屋島と共に高松市街の素晴らしい景観を一望できます。

園内には遊具だけでなく、大小様々な石の彫刻がたくさん設置されているので、見ているだけで不思議な気持ちになったり、好奇心がうずき出すかも知れません。

また、古くから高級石材として知られてきた庵治石を含む石の歴史や文化について、深く学ぶことができる博物館もある。「石工(いしく)」と呼ばれる職人たちの熱い情熱を、ジオラマを通してぜひ感じて下さいね。

人々の暮らしと密接に関わってきた「石」の魅力を、今一度学んでみてはいかがですか。