岡山県岡山市の紅葉スポットは色々ありますが、名勝・豪渓と大名庭園の近水園(おみずえん)が良く知られています。

特に豪渓は、日本五大名峡に数えられるほど抜群に景色の良い場所ですね。

本日は、毎年恒例の紅葉狩りライドの行き先として、これらの観光スポットを選びました。豪渓は、ほぼ毎年足を運んでいるほどのお気に入り。さて今年(2024年)も楽しませてもらいましょう。

道中では、当初の予定通りに庭瀬城跡や撫川城跡などの城跡巡りを行ないましたが、それだけでなく、総社市まちかど郷土館へも足を運んだ次第です。気になるものを見つけたら、寄り道するのはいつものことですよ。

本記事では、岡山市から総社市を自転車で駆け巡り、城跡巡りや紅葉狩りライドを行なった様子をお届けします。

目次

庭瀬城跡へ向かってレッツゴー

本日のサイクリングは、JR庭瀬駅から始まります。

この駅から電車に乗ると、都市部の岡山駅までは約8分、倉敷駅までは約9分しかかからないのでアクセスが非常に良いですね。

庭瀬駅の周辺には、一戸建ての住宅が密集しており、水路が張り巡らされている中、とてものどかな雰囲気を醸し出しているぞ。なので、ゆっくりと自転車を走らせながら町中を通るのは楽しいです。

駅前から約60mほど北上すると、四つ角が見えてきたので左折して、旧鴨方往来(県道151号)へ入る。

旧鴨方往来は、その昔、岡山藩が岡山城下を中心に放射状に整備した岡山藩六官道の一つですよ。備後福山藩大門(今の広島県福山市)へ通じる道でした。

ちなみに庭瀬駅から福山駅までは約52kmほど。今では普通電車で約50分ほどで到着します。かつては、この旧鴨方往来を歩きながら福山を目指していたかと思うと、何だか感慨深いかな。

ついこの前、福山へ自転車旅をしたばかりなので、その思いはひとしおです。(その時の旅の様子はこちらで紹介。)

旧鴨方往来を道なり進んでいると、左手側には水路が見えてきました。

そして、奥の方には鳥居が並んで見えてくる。こうなると、庭瀬城跡まであと少し。少しだけぺースを速めると、あっという間に庭瀬城跡へ辿り着いた次第です。

庭瀬城は典型的な沼城であり、水陸交通の要衝として重要な位置を占めていたという。天正年間には、毛利氏の部将が在城し、隣接する宇喜多領に目を光らせていました。

残念ながら江戸時代初頭には廃城となり、今や住宅地の中に残る堀割と神社がかつての面影を残しています。

せっかくなので、奥の広場に鎮座する清山神社へ行ってみよう。

すると、社殿の前には、大きなイチョウの木がそびえ立っているではないですか。その見事さに思わず愛車と記念撮影。シャッターを切る指が止まりません。(笑)

イチョウは、秋になると美しく黄葉が見られるのが良いですね。とても景観がよいので、街路樹や神社の境内などに多く植えられているので、見物できる機会が多いのはありがたいかな。

水堀の風景を楽しみながら、しばし休憩。季節が合えば、水堀の中には大賀ハスが見られるのですが、今は時期が外れているので残念でした。

さて、庭瀬城跡の次に向かったのは、撫川城跡です。庭瀬城跡から西に約200mほどの場所に残っており、かなり近いですよ。これほど近くに別の城があるなんて、不思議に思う人も多いでしょう。

もともとこれらの城は一つだったみたい。それが大名の庭瀬城(庭瀬陣屋)と旗本の撫川城(撫川陣屋)に分かれたというのだから、何やら秘密がありそう。興味がある人は、ぜひ調べてみて下さいね。

【神社参拝に役立つ話】

サイクリング中に神社へ参拝するというのは良くある話です。そこで、神社参拝に役立つ話を、下記記事で紹介します。

撫川城跡での出来事

路地の中を進んでいると、撫川城跡へ到着。今では撫川城址公園として整備されています。

入口前には、立派な門があるぞ。それもそのはず、この門は現存する撫川地行所総門を明治時代に今の位置に移築したものなんだとか。

こういう門を見ると特別感を感じてしまうのでは、私だけではないだろうな。

それに撫川地行所総門以外にも西半には、高さ4mほどの高石垣が残り、東半には土塁が現存しています。

そのため、かつてここに城があったことに対して、思いを馳せれるだろう。

園内へ入ると、まずは三神社へお詣りをすませました。開放的な芝生広場は気持ちが良い。こういう場所では、空をずっと眺めていたいと思いませんか。

しばし園内を散策していると、ふと地面から生えているクローバーに興味が移る。というのは、久しぶりに四葉のクローバーを見つけてみたいと思ったからだ。

四葉のクローバーは、昔から幸運の印として有名。ケルト人の祭司であるドルイドは、四つ葉のクローバーなどの希少な植物を崇拝していたというのだから凄くないですか。

ということで、いっちょ探してみるぞ。

・・・・・・

5分経過・・・

・・・・

10分経過・・

ナンテコッタイな、全然見つかりません。聞くところによると、四つ葉のクローバーの発生確率は、1万分の1~10万分の1程度というのだから、至難ともいえます。

それからしばらしくして、ハッと本日の目的を思い出すことに。そうです、豪渓へ紅葉狩りへ向かう最中でした。(汗)

ということで、四つ葉のクローバー探しを中断。決して逃げる訳じゃないぞ。戦略的撤退です。

速やかな撤退中に「ゴルフの練習をしないで下さい」と書かれた立札を発見。

こういうのがあるということは、以前誰かが練習していたのだろうな。園内はそれほど広くないし、周囲は住宅に囲まれているので、確かにゴルフをするには適していません。

趣味を楽しむのは全然構わないのだけど、他の人に迷惑をかけてまでやるべきではないですね。

そういうのは、どのような趣味にもいえるので、このような立札を見かけたら、他人事と思わず肝に銘じましょう。

変わりゆく景色を楽しみながら総社市街へ向かう

撫川城跡を後にすると、路地を抜けだし県道162号線(旧2号線)へ合流。かつて国道2号線だったこともあり、今でも旧2号線と呼んでいる人が多いです。

そういう経緯があるため、交通量は比較的多め。それでも今の国道2号線と比べると、全然すいていると感じます。

そもそも岡山市と倉敷市を通過する国道2号線の区間は、中国地方最大規模の交通量を擁している。時間帯にもよりますが、屈指の渋滞区間として有名なので、今でも旧2号線を好んで使う人が多いだろうな。

そんな旧2号線を西へ進むと足守川が見えてきました。

足守川に沿って北上するコースは、個人的にお気に入りです。車の交通量が少ないのもGood。

足守川の流れを横目で眺めながら進んでいると、思わず鼻歌を口ずさんでいました。

私たち日本人は、昔から自然との共生を基調とした文化を育んでおり、美しい四季の変化を重んじる風習があります。

だからこそ、川のせせらぎやのどかな風景というものに対して、愛おしく感じてしまうのだろう。

そんなことを考えながら、約3.5kmほど北上すると、清音真金線(県道270号)へ合流しました。

しばらく清音真金線を疾走していると、総社市へ入ります。そのまま道なりに進んでいると、左手側にローソン総社吉備路店を発見。

そのまま真っ直ぐ進めば、いずれ備中国分寺のシンボル・五重塔の勇姿が見えてくるのですが、本日はそちらのコースを取らず、このローソンの奥にある道を右折し、緩やかな坂道を駆け上りながら北西方向へ進みます。

すると、次第にのどかな風景が鳴りを潜め、都市部の風景に変わっていきました。

市役所通りは、相変わらず車の交通量が多いですね。それでも近くにある国道180号線よりはまだマシだといえる。

この辺りの国道180号線は、交通量だけでなく道幅が狭いので自転車では走りにくいかな。なので、敬遠するサイクリストも多いと思う。

私は自転車旅へよく出かけるので、せまい国道でも普通に走る機会があり慣れてはいるのですが、そんな私でも好んで走ったりはしませんね。

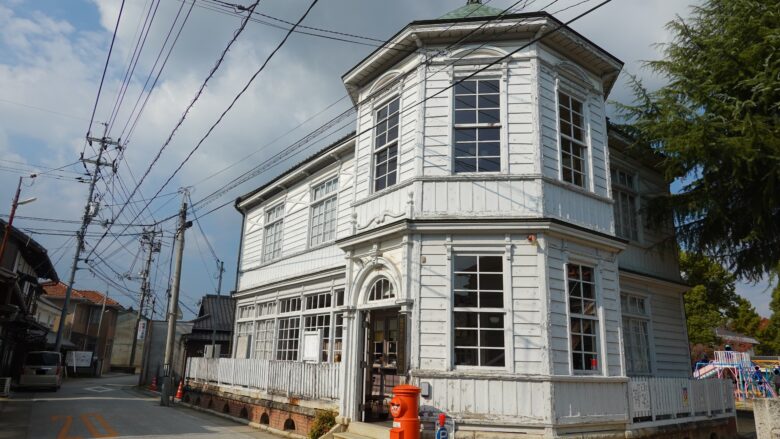

市役所通りを道なりに進んでいると、目の前には、お洒落な洋館(総社市まちかど郷土館)が見えてきました。

気になったので、少し見物していきましょう。

【サイクリングに役立つアイテムの紹介】

サイクリング中に持ち運びたい役立つアイテムを、下記記事で紹介します。

総社市まちかど郷土館にて備中薬売りの活躍を知る

総社市まちかど郷土館は、総社市に現存する唯一の明治洋風建築物です。明治43年に建築されました。

もともとは、総社警察署だったそうですよ。八角形の楼閣風の入口が良い感じ。いかにも明治の時代を感じられる趣きがあるでしょ。

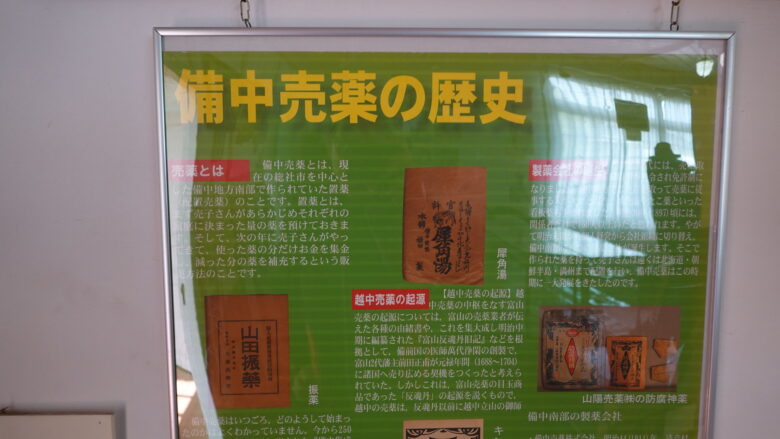

館内には、い草産業や阿曽の鋳物など明治を中心とした伝統産業について、多くの資料を使い説明しています。

個人的に面白いと思ったのは、備中薬売りの活躍ですね。

備中薬売りと聞いて「越中薬売りではないの?」と思う人もいると思います。確かに「越中薬売り」は全国区。備中薬売りについて知らない人も多いでしょう。

備中薬売りの活躍は、元禄年間(1688年~1704年)が最も盛況で、戦時期まで続きます。

備中一円から始まり、それが備前・備後・美作と販路を拡大して、やがて中国・四国・九州まで広がりました。昭和初期には、北海道や関東地方にまで広がったといいます。

また、薬店向けの商品には、朝鮮半島や中国大陸まで輸出されたというのだから、目覚ましい躍進といえるでしょう。

残念ながら太平洋戦争のおりに統制経済の対象となり、転廃業が続出してしまう。今では備中薬売りの存在自体を知る人が少ないそうです。

彼らが扱っていた備中売薬の販売方法も興味深い。

家庭の常備薬として一定量の薬を預けておいたそうな。そして、半年か1年おきに使用した薬を補充するために出向いたという。この時に代金も徴収するシステムでした。

たとえ、どんなに山奥でも彼らは毎年訪問したというのだから、さぞ商売熱心だったのだろうな。

おっ、こちらは壁などにぶら下げる薬差しではないですか。う~む、デザインから時代を感じるぞ。

現代にも薬差しはありますが、個人的には抗菌ポケットがたくさん付いているものを思い浮かべるので、全く違う形状に少し驚きました。

その一方で、薬箱はあまり変化がないように思えます。

外観だけでは何とも判断しづらいですが、使い勝手から考えてもそれほど大きな変化はないでしょうね。

備中薬売りが活躍していた江戸時代は、他藩との交流が制限されていた時代です。仕事柄色々な藩へ歩き渡るため、生きた情報をたくさん持っていたのは想像に難くありません。

そう意味では、ちょっとした情報ネットワークの役割として、当時の権力者たちに重宝されていたのかも知れませんね。

豪渓へ向かう道中にて

総社市まちかど郷土館を後にして、商店街通りを西へ道なりに進むと総社駅へ辿り着きました。

さて、ここからはいつものように、高梁川沿いの土手を通りながら豪渓へ向かいます。総社駅の周辺は、住宅地が密集しており、細かな路地が張り巡らされている。なので、初見では道に迷うかも。

これまで、のどから風景から都会の風景、そして人々の生活を営む住宅街と目まぐるしく景色は変わっていきました。変わりゆく景色を楽しむのがサイクリングの醍醐味の一つ。あえてこのようなコースを走っています。

簡単に豪渓を目指すのであれば、国道180号線を突っ切るのがもっとも効率的。けれど、それだと面白みがありません。

仕事では効率を求めるのは大切ですが、趣味にまでそれを求め出してしまうのは違うと思いますね。

いつしか住宅街を抜けて、高梁川に架けられた総社大橋が見えてきました。この橋を渡らずに総社大橋東交差点を右折して、高梁川の流れに沿って土手を走ります。

河川敷には、グラウンドが整備されており、よくたくさんの子供たちが野球をしているのを見かける機会が多い。それに子供たちの親でしょうか、ギャラリーも多いですね。

平日の昼間ともなれば、さすがにひとけがない。そのため、静寂が辺りを包み込んでいる。そのような土手をゆっくりと自転車で駆け抜けるのも乙なものです。

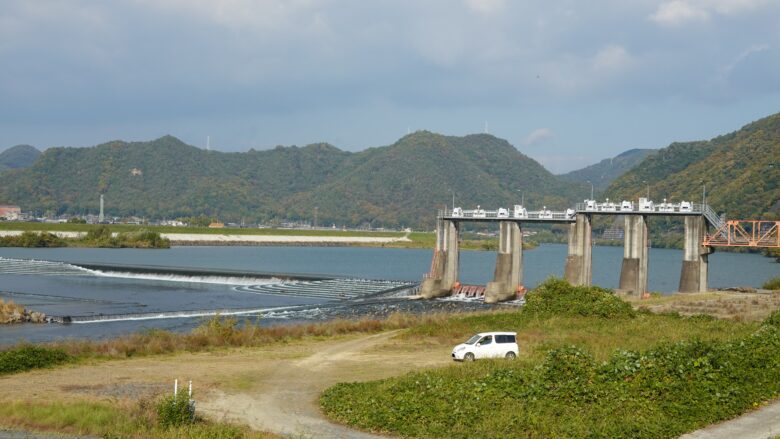

北上を続けていると、総社市井尻野地区へ入る。そして川の中には、合同堰が見えてきました。この堰は、湛井堰(たたいぜき)と上原井領堰(かんばらいりょうぜき)の合同堰として、1965年に完成したものですよ。

湛井堰にいたっては、起源は平安時代までさかのぼるというのだから、どれだけ重要な施設だったのかうかがい知れます。

その後、国道180号へ合流すると、高梁川合同堰から約1.7kmほど道なりに進むと明治橋交差点へ到着。ここを右折して、総社賀陽線(県道57号)を道なりに北上すると、豪渓へ辿り着きます。

でもその前に、明治橋交差点で右折せず真っ直ぐ約150mほど突き進み、総社ラーメンのお店で昼食としましょう。

さて何を頼もうか考えていたところ、もやしラーメンが美味しそうではないですか。

総社産のもやしをふんだんに使用しており、主食・主菜・副菜がまとめて入っているラーメンですね。なんと野菜の総量は約230gという。これは、1日に摂取したい野菜量350gの6割に相当するほどのボリュームだ。

最初にもやしを食べると、糖の吸収が穏やかになることが期待できるというので、早速もやしから頂くぞ。そして、もやしと一緒に麺やスープを食した次第です。

結論からいえば、かなり美味しい。いつもは醤油ラーメンを食べることの多い私ですが、もやしラーメンのファンになりました。

ラーメンを食べ終えると、明治橋交差点まで戻る。そして総社賀陽線を北上。

その道中で池田幼稚園・小学校前を通ると校庭には、立派なイチョウの木が見えてきました。庭瀬城跡で見かけたイチョウも立派でしたが、こちらも凄いです。

色鮮やかな黄色の葉は、遠くからでも目を引きますね。縁起の良い木として知られているので、見ているだけで幸せな気分を味わえる。

本日2度目となるイチョウとの出会いに、頬が緩みます。その後、気分良く自転車のペダルを回して、豪渓へ辿り着きました。

豪渓で紅葉を楽しむ

豪渓の駐車場は満車でしたが、通行の邪魔にならない端の方に自転車を停めました。ここから先は歩きます。

それにしても毎年のこととはいえ盛況ですね。いつもは駐車場手前の1kmほどから渋滞が続くのですが、なぜか今年は全くすいていて、「ひょっとすると、紅葉の見頃は過ぎてしまったかも」と心配したほどですよ。

おそらく駐車場が空くのを待ち続ける車により、渋滞するのを避ける何かしらの方法を、今年から実施したのかも知れません。

まぁ、私は豪渓へはほぼ自転車でくるので、関係ないので気にしませんが、それでも道がすいているのはありがたいですね。

紅葉のピークは少し過ぎていましたが、それでも十分きれいすぎる。

去年は中々時間がとれず、完全に見頃を終えた後で来たため、ほとんど落ち葉になっていました。なので、喜びもひとしおです。

色付いた木々を眺めていると、気持ちが落ち着いてくる。たしかに紅葉には、ストレスを軽減する力があります。

そもそも色には様々な心理的効果があるという。赤色は注意力や自信を高め、黄色は楽しさを感じさせるそうな。なるほど、だから紅葉をジッと眺めていると、ストレスを軽減して肯定的な気持ちになるのでしょうね。

豪渓は、高梁川支流の槇谷川が長い年月をかけて、花崗岩の台地を削り形成しました。

主峰の天柱山や剣峰、雲梯峰などが目の前にそびえ立ち、槇谷川の水流と織りなす景観は訪れる人を驚かせてくれます。さすがは、日本五大名峡に数えられる渓谷です。

特に紅葉シーズンは木々が美しく彩り、まるで別世界をようだ。

川辺には大小様々なゴツゴツした奇岩怪岩が多い。たとえ紅葉シーズンでなくても楽しめる魅力にあふれています。

せっかくなので、川辺へ降りてみましょう。

川のせせらぎが良い感じ。また、低い視点から眺める渓谷の景観もGood。

いや~実に楽しませて頂きました。

私はほぼ毎年豪渓へ来ていますが、私と同じように何度も訪れる人が後を絶たないのも納得の景観です。

近水園で紅葉を満喫

豪渓を後して、向かうは本日最後の目的地である近水園です。

来た道を引き返し、途中から左折して総社三和線(県道76号)へ入ります。総社三和線は近水園のある足守地区へ向かう近道ですね。

ただし急勾配が続くので、敬遠する人も少なくないだろう。序盤の勾配は4~5%程度なので、余裕をかましていると、あとからキツクなるぞ。

上り区間は約3kmほど。残り900mくらいから、10%前後の劇坂となるので油断はできません。

自転車のフロントギアはインナーにして、リアギアは勾配に合わせて調整しながらリズミカルに坂道を駆け上りました。

こうして無事上りきると、そこから先は下り天国です。

ここからは私のターン。さて、一気に下りますか。ということで、車体のバランスを保ちながら滑空間に身を任せます。

ダウンヒルで感じる爽快感やスピード感が溜まらない。また、とてもスリリング。だからといって、自分で制御できないスピードは危なすぎるので出しません。

すると、あっという間に麓へ到着して国道429号へ合流。後は道なりに南方向へ下り、足守地区へ入りました。

足守観光用駐車場へ自転車を停めると、ここからは歩きです。

周囲には、私と同じ方向へ歩く人が多いかな。皆さんも、どうやら近水園を目指しているようですね。

近水園は、旧足守藩主・木下家の庭園であり、岡山県内で後楽園(岡山市)や衆楽園(津山市)と並ぶ大名庭園ですよ。また、紅葉スポットとしても有名なので、紅葉シーズンには多くの人が訪れます。

近水園へ到着すると、赤く染まったモミジがお出迎え。うん、これですよ。先ほど豪渓で紅葉を満喫しましたが、近水園もいいですね。

モミジだけでなく、イチョウの黄色と織りなすコントラストが良い感じ。奥には吟風閣が見えます。

園池には、鶴島と亀島の2つの島を巧みに配置しており、水面には吟風閣が映っている。かつて木下家の皆さんは、これらの景色を眺めながら、紅葉を満喫していたのでしょうね。そう思うと、何だか感慨深いです。

しばらくの間、園内を散策して近水園の紅葉を満喫しました。

その後、足守歴史ふれあい通りを進みながら、保存地区に選ばれている陣屋町を見物。

千本格子や親子格子など端正な格子が取りけられた古い商家を眺めながら、足守地区を後にして帰路に付きました。

まとめ

日本には四季があり、春・夏・秋・冬それぞれの美しい自然を堪能できるのは、ありがたいことです。

秋が深まり気温が低くなると、落葉樹は落葉し始めますが、その一歩前の段階では色付いた紅葉として、私たちを楽しませてくれる。

本日訪れた豪渓と近水園では、色鮮やかな景色が広がり、秋色に染まる渓谷美や大名庭園の美しさをより引き立てていました。

近年は比較的近場へ紅葉狩りに出かけていますが、全国にはまだ見ぬたくさんの紅葉スポットがあります。機会があれば、ぜひ旅をしながら全国の紅葉を楽しみたいですね。