日本各地には多くのお城がありますが、駅から最も近い天守があるのは広島県にある福山城です。

駅からわずか10秒と近いため、アクセスがすこぶるよいですね。このようなお城は大変珍しい。

また、福山駅の新幹線のホームから天守が目と同じ高さで見て取れます。そのため、新幹線を降りたら思わず福山城を撮影したくなるものだ。

そういうのは、何だか特別な光景だとは思いませんか。

そんな福山城には、博物館になっている天守を始め、京都の伏見城から移築された「伏見櫓」、石垣に張り出したように存在する「御湯殿」など見どころが多いですよ。

本記事では、魅力ある福山城の歴史と見どころを紹介します。

目次

福山城の歴史とは

福山城は、1622年(元和8年)に徳川家康の縁者である水野勝成(みずの かつなり)が築城した近世城郭円熟期の代表的な遺構です。

当時の情勢は「ひとつの国にひとつの城」という一国一城令により、数多くのお城が取り壊されていました。さらに武家諸法度により、新しいお城の築城が禁止されていた最中に建てられたのですから、それだけでも特別感のあるお城ということ。

それもひとえに徳川幕府が西日本の有力者を監視・制圧するために必要だったからですね。

1868年には、徳川家の譜代である阿部氏が城主として、新政府軍に朝敵と見なされ攻撃されましたが、戦闘が本格化する前に福山藩の重臣たちが新政府軍と話し合い戦闘は終了した次第です。

その後、明治政府による廃藩置県により、1873年(明治6年)に廃城となりました。

翌年の1874年には、所在自治体の福山町などの請願により、本丸の天守(付櫓を含む)・筋鉄御門(すじがねごもん)・伏見櫓・御湯殿・鐘櫓の5棟の建築物が残されることに。

その後、1945年の太平洋戦争の最中に福山市が空襲されます。その結果、伏見櫓と筋鉄御門を残して天守などが焼失。

戦争が終わり約21年経った1966年には、現在の天守・月見櫓・御湯殿が鉄筋コンクリート構造で復元され今に至ります。

2006年2月に日本100名城に選定され、2018年7月には福山城跡の天守部分に対して、広島県内初となる景観重要建造物に指定されました。

【周辺の見どころ】

福山城周辺の見どころを、下記記事で紹介します。

福山城の入口は3つあり

JR福山駅北口から外へ出ると、すぐ目の前に福山城が見えます。

天守へ向かうには、南側ルート・東側ルート・北側ルートの3つがあり、徒歩で向かうならば南側か東側のルートがおすすめ。

東側ルートでは、福山城東側公園の中を緩やかな階段を上って向かいます。

階段を上っていると、目の前には威風堂々とした天守がドーンと近づいて見えてくる。

ちなみに福山駅北口から天守までは歩いて約5分ぐらいですね。

バラの開花シーズンになると、北口前の園内には綺麗なバラを楽しめます。さすがはバラのまちと呼ばれる福山市の面目躍如かな。バラの香りを楽しんだ後でお城へ訪れてみよう。

一方、南側ルートは急な階段がありますが、筋鉄御門をくぐり抜けて本丸へ向かうルートとなる。

どちらを選んでも良いですが、個人的には天守へ向かって歩ける東側ルートがいいかな。

また、北側ルートは駅からだと結構歩きますね。

福山駅北口から約550mほど離れたところに北側ルートの入口となる福山城博物館駐車場があるぞ。なので、車で訪れたならば北側ルートが便利。

それに急な坂道となりますが、階段以外にもスロープがあるのでベビーカーや車いすをご利用の方もこちらが良いでしょう。

もし坂道の移動が難しいのであれば、福山駅から天守前広場までタクシーを利用する手がありますのでご安心して下さい。

威風堂々の白亜の美しい天守は撮影スポットに良し

五重六階地下一階の天守は、各階の廊下が上階へ向けて規則正しく減っていく層塔型であり、二重三階の付櫓が付随した複合式天守です。

現在の天守は復元されたものですが、往時は天守建築の最終完成系として高く評価されており、旧国宝に指定されていました。

その威風堂々とした外観は実に見事なり。黒と白のコントラストをなす城壁が青空の下によく映えます。

どの角度からも絵になるため、カメラのシャッターを押す指が離れません。多くの観光客を虜にする魅力がありますね。

また、この天守のユニークなところは、大砲の射程となっていた北側が鉄板張で覆われいること。このような城は他にないですよ。

現在の天守内は博物館となっており、福山藩の武具や甲冑、古書など貴重な資料が展示されています。

ぜひ福山城の歴史などを学んでみよう。天守内は、一部のフォトスポットを除き撮影禁止なので気を付けて下さいね。

【お城や城跡の紹介(その1)】

旅先で訪れたお城や城跡を、下記記事で紹介します。

博物館内の体験コーナーが面白い

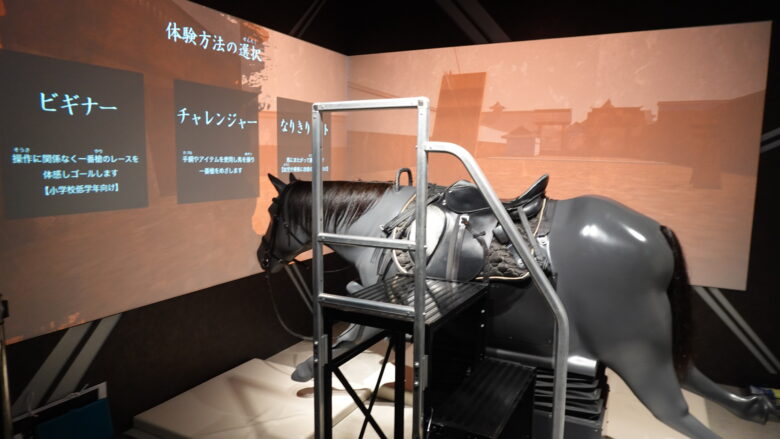

天守内では、展示品以外にも様々な体験コーナーがあります。

「一番槍レース」の体験コーナーでは、大坂夏の陣に参戦した福山城初代藩主・水野勝成公の活躍をモチーフにしたものを楽しめる。

馬の模型にまたがってバーチャル空間を駆け抜けろ!

3つのレベルから選択できるので、私が選んだのは無難な「チャレンジー」を選びました。

馬を乗りこなしてライバル武将たちとデッドヒートを繰り広げることに。

結果は・・・ご想像にお任せします。(笑)

尚、落馬はしないのでご安心を。これは結構面白かったのでぜひ挑戦して下さいね。

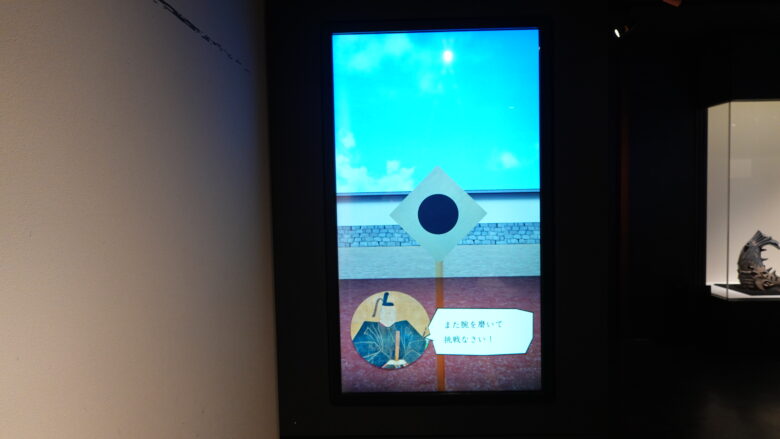

また「火縄銃体験」もできる。この体験は、水野勝成公が87歳の時に20間(36.4m)先の的を火縄銃で撃ち抜いて、人々を驚かせたという逸話をモチーフにしたものだ。

ということで、私もチャレンジしてみると、これは・・・難しすぎる。

勝成公は、よくこの距離で的に当てられるなんて、感心してしまいました。1人1回しかチャレンジできませんが、ご武運をお祈りしております。

最上階は福山市街を一望できる展望台

天守の最上階は展望台になっており、回廊を歩くことで福山市街を360度見渡せます。

ホテルやビルが立ち並ぶ都市部の風景や、郊外の小高い丘や背後の山々の風景、さらに晴れた日には、遠くに瀬戸内海を一望できる。

このような壮大な景色を楽しめるのも福山城の魅力の一つですね。

南側には、福山城内外を埋め立てて三の丸に建設された新幹線のホームが近いこと。

その周囲にはホテルが建ち並んでいますね。夜になると福山城はライトアップされるので、ホテルに宿泊しながら眺めることができるぞ。

おっ、あのヨーロッパの教会のような特徴的な建築物はなんだ。実はこの建物は結婚式場なんだとか。

こんな所で結婚式をあげたら映画のワンシーンのような世界感を作り出せるでしょうね。

回廊は6階建の外にあるので、かなりの高さがあるのを実感できる。間違っても高欄から乗り出さないように。

特に風の強い日は慎重に歩いて下さいね。

京都の伏見城から移築された「伏見櫓」

伏見櫓(ふしみやぐら)は、重厚感のある造りで望楼型と呼ばれる現存最古の櫓です。国の重要文化財に指定されています。

本丸の南西に建てられており、南側からやってくる敵兵に対して防衛上の要となる櫓ですよ。

特徴的なのは、柱形や長押を漆喰で塗り出す、新壁造と呼ばれる1階と2階の外壁の意匠だ。この意匠の実例は極めて少ないといいます。

そもそも安土桃山時代の伏見城にあった櫓を移築したものなので、存在そのものが貴重ですね。

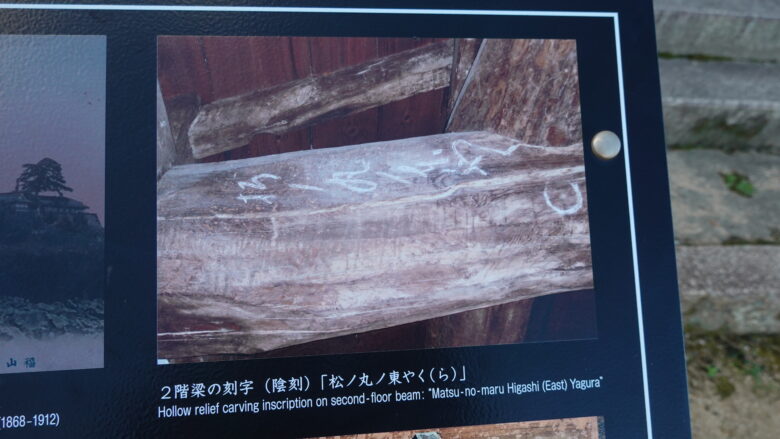

1954年の修理の際に伏見櫓の2階の梁に「松ノ丸東やくら」の刻字が発見されたことで、伏見城から移築されたものということが立証されました。

普段は中へ入れませんが、文化の日に特別公開しているので、その日に合わせて訪れるのもアリですね。

【お城や城跡の紹介(その2)】

旅先で訪れたお城や城跡を、下記記事で紹介します。

石垣に張り出したお風呂場「御湯殿」が珍しい

伏見櫓から少し東へ歩くと「御湯殿(おゆどの)」があります。

この御湯殿も伏見城から移築されたのですが、空襲により焼失。今の御湯殿は1966年に復元されたものです。

石垣から張り出した懸け造りになっている外観は、とても珍しいのでお見逃しなく。

普段殿様は天守に住んでいる訳でなく、近くの本丸御殿で生活をしていて、本丸御殿から御湯殿はつながっていたんだとか。確かに日常生活を考えるとその方が絶対に暮らしやすいですね。

当時は今と違って入浴という文化がなかったので、湯を張る浴槽ではなくミストサウナのような蒸し風呂だったそうな。

さらに座敷には展望スペースを完備しているので、なんとも羨ましい空間だったのでしょう。個人的にそんな風呂場が欲しい!

今このような建物を建てるとどれだけ費用がかかることか。う~む、ちょっと想像できないかな。

そんなお風呂場は、現在では貸会場になっており、お花見や講演会などにご利用できます。

敵兵を一網打尽にする「筋鉄御門」

伏見櫓のすぐ近くには、大きくて厳かな雰囲気が漂う「筋金御門(すじがねごもん)」があります。

本丸への入口となるため、防備が徹底されているのが恐ろしい。侵入してくる敵兵を足止めして、門や壁に空いた穴からは鉄砲や弓で一斉に攻撃する凶悪なトラップとなっている。

さらに伏見櫓と繋がっていて内枡形を形成していることから、囲まれた敵兵は伏見櫓からも攻撃にも対処しなければならない。

そのような一斉射撃に耐えられるはずもなく、敵兵は一網打尽されるという仕組みだ。

いや~、絶対にこんな場所へ突撃なんてしたくないですね。命がいくらあっても足りませんよ。

こちらの門扉に注目しよう。下層部分の各柱の四隅に筋金具、十数本の筋金が打ち付けているのが分かるでしょ。これが名前の由来です。

筋鉄御門は伏見櫓同様、伏見城から移築され戦禍を免れたもので、国の重要文化財に指定されています。

石垣に残る「刻印」を探そう

福山駅からでも福山城の石垣の遺構を見ることできて、近くで見上げると圧倒されそうです。

石垣の積み方の多くは、隙間を少なく加工した「打込接(うちこみはぎ)」が多いのですが、長短の石を交互に重ねて強度を飛躍的に高めた「算木積(さんぎづみ)」や野面積(のづらづみ)など豊富な技術が用いられています。

また、石垣の表面をよく見てみると、所々で「〇」や「□」などの文字が刻まれた「刻印」に気が付くだろう。

これは築城工事をしていた担当者が刻んだものですよ。そのため、刻印から担当した職人や大名が分かる仕組みとなっている。さらに苦労して運んだ石を盗まれないようにするための知恵でした。

確かに刻印があると誰の石なのか一目瞭然なので、盗まれた石が見つかってしまえば言い逃れができないですね。

このような刻印石は、福山城だけでなく全国のお城にもよく見られる。どんな刻印があるのか探し出すのもお城巡りの楽しみ方の一つです。

【お城や城跡の紹介(その3)】

旅先で訪れたお城や城跡を、下記記事で紹介します。

その他の櫓(鏡櫓・月見櫓・鐘櫓)と旧内藤家長屋門

本丸広場内には、伏見櫓以外にも色々な建築物があるので見て回ろう。

東側ルートで本丸広場へ到着すると、左手側に見えてくるのが「鏡櫓(かがみやぐら)」です。

オリジナルは廃城令で取り壊されましたが、1973年に外観復元され今は文書館として、福山城関連の古文書や資料を保管展示しています。

展示品は無料で一般公開さているので、ぜひ足を運んでみよう。

鏡櫓の南側にある櫓が「月見櫓(つきみやぐら)」です。

本丸の南東隅に建てられたこの櫓は、藩主などの到着を見る着見の役目を果たしていました。今は御湯殿と共に貸会場としてご利用できます。

伏見櫓と同じく伏見城にあった貴重な櫓を移築したのですが、廃城令により取り壊されることに。その後、1966年に外観復元されました。

ちなみに月見櫓下の石垣には、多くの刻印を発見できるのが面白いですね。

伏見櫓の近くにあるのは、福山市重要文化財に選ばれている「鐘櫓(かねやぐら)」です。

空襲による焼失はのがれましたが、その後荒廃が進み1979年に修理・復興されたもので内部公開は行っていません。

当時は鐘を打ち鳴らして城下町に時刻を伝えていたそうな。今でも全自動装置により1日に4回(6時・12時・18時・22時)に鐘が鳴り響きます。

天守から北西の位置に少し離れたところには、旧内藤家長屋門が移築されています。

もともとこの長門門は、福山城の西外濠に面した武家屋敷内藤家にありました。平屋建てで東西に長く、畳敷きの居室を設けており、中央には引き戸があります。

戦禍を逃れ今も藩政時代を偲ばす長屋門として貴重な建築物ですよ。それに門と住居が一体となった造りには趣を感じるぞ。

福山城の西側には、広島県立歴史博物館やふくやま美術館があるので、時間に余裕があれば見学してみてはいかがですか。

八方よしの松と黄金水

本丸広場の北西には、柵に囲まれた1本の松の木があります。

この松は「八方よしの松」と呼ばれ、阿部家第4代藩主である阿部正倫(あべ まさとも)ゆかりの松として大切に育てられました。

名前の由来は、どの方向から見ても形が美しいからなんだそうな。

ということで、グルリと柵の周囲を歩きながら様々な角度で松を見てみます。うん、これは美しいというより、幹がねじれている外観がなかなか面白い。

こういうのは主観ですから、ぜひご自分の目で確かめてみて下さいね。

この八方よしの松から少し離れたところにあるのが、こちらの井戸です。

本丸の水源を支えてきた福山城で最も重要な井戸で「黄金水」と呼ばれていたという。

大層な名前がついていますが、実際に井戸の中に黄金を埋めて水気を清めたというのだから、その名前にも納得感がある。

井戸の深さ約13m、水深は約5mもあり、今も涸れずに水を湛えてるそうですよ。

ちなみに、井戸の入口には金網が張られており、誤って下に落ちないようになっています。

福山城の基本情報とアクセス

| 住所 | 広島県福山市丸之内1-8 |

| 電話番号 | 084-922-2117(福山城博物館) |

| 営業時間 | 博物館開館時間 9:00~17:00(最終入館時間は16:30) |

| 休館日 | 【福山城博物館】 ・月曜日(祝日の場合は翌日) ・年末(12/28~12/31) |

| 入館料 | 園内自由 福山城博物館の入館は一般700円、高校生以下は無料 |

【アクセス】

- JR福山駅から福山城天守まで徒歩約5分

- 山陽自動車道「福山東IC」から車で約10分

福山城の駐車場

福山城には有料駐車場(福山城博物館駐車場)があります。(普通車29台、大型バス5台)大型バスの駐車は予約要。

また、隣接するふくやま文学館(30台)、ふくやま美術館(68台)の有料駐車場も利用できますね。

ちなみに文化ゾーン(福山城博物館・ふくやま文学館・ふくやま美術館・ふくやま書道美術館・広島県立歴史博物館・福山市人権平和資料館)を観覧すると1時間無料になります。

まとめ

福山城のある福山市は、瀬戸内海沿岸の穏やかな気候と豊かな自然に恵まれた地方都市として、広島県第2の都市として知られています。

そういう場所に福山駅構内が、すっぽり入るほどの城郭があったというのですから凄くないですかね。

城内には、移築され現在まで残る伏見櫓や筋鉄御門などがあるので、じっくりと見物していこう。また、天守の博物館の展示品や体験コーナーも面白い。

夜になるとライトアップされた福山城を望めます。福山城は、福山観光をする際に欠かせない観光スポットですね。