夏場に食べることが多い麺料理の定番といえば、やっぱり「そうめん」ですね。

そうめんには、色々な銘柄がありますが、その中でも日本三大そうめんにも数えらえる「揖保乃糸(いぼのいと)」を、知る人は多いのではないだろうか。

兵庫県たつの市を中心とする地域で作られており、そうめんの全国シェアでトップを誇ります。

たつの市には、揖保乃糸の歴史と文化を学べる揖保乃糸資料館「そうめんの里」があり、製造工程など貴重な資料の展示だけでなく、工場見学や実際に体験できるのが面白い。

もちろん学ぶだけでなく、定番からアレンジメニューまで様々なそうめん料理を食べられるは、嬉しいですね。そうめん流しも開催されているので期待して下さい。

本記事では、見て・食べて・体験して楽しめる揖保乃糸資料館「そうめんの里」を紹介します。

目次

揖保乃糸資料館「そうめんの里」とは

揖保乃糸資料館「そうめんの里」では、播州発祥の「揖保乃糸」について学べます。

その歴史は古く、今から約600年前という。その頃から続く伝統の技と味わいを守り続けているそうめんですよ。

1階は、本場のそうめん料理を食べられるレストランがあり、その他にもバラエティーに富んだ様々な揖保乃糸を購入できる売店が並んでいるので、ぜひ足を運んでみよう。

2階へ上がると、「揖保乃糸」の歴史と文化について、楽しく見学できる仕掛けが満載です。「そうめん文化史ゾーン・そうめんができるまでゾーン・播州の風土とそうめんゾーン・そうめんシアターゾーン・そうめん学習ゾーン」など7つのゾーンに分かれています。

【周辺の見どころ】

揖保乃糸資料館「そうめんの里」周辺の見どころを、下記記事で紹介します。

揖保乃糸が美味しいのには理由がある

揖保乃糸は、兵庫県手延素麺協同組合が所有する商標登録済みの商品名です。

組合では、小麦などの原料や資材を一括で仕入れると、たつの市周辺にある約400社の組合員へ支給して、製造して出来上がったものを全て買い取る仕組みとなっています。

その後、厳格な検品を行ない格付けを行なうという。そして、品質を保つために専用倉庫にて徹底した温湿度管理を経て出荷される仕組みですね。

だからこそ、品質が保たれた美味しいそうめんが食べられるといえます。

江戸時代に播磨でそうめんを作る農家が増えてくると、品質が問題になりました。当時のいくつかのそうめん屋では、品質を保つために様々な取り決めなどを交わしたそうです。このように長い年月の中、様々な工夫と努力を行ない今も脈々と産地ブランドを守っています。

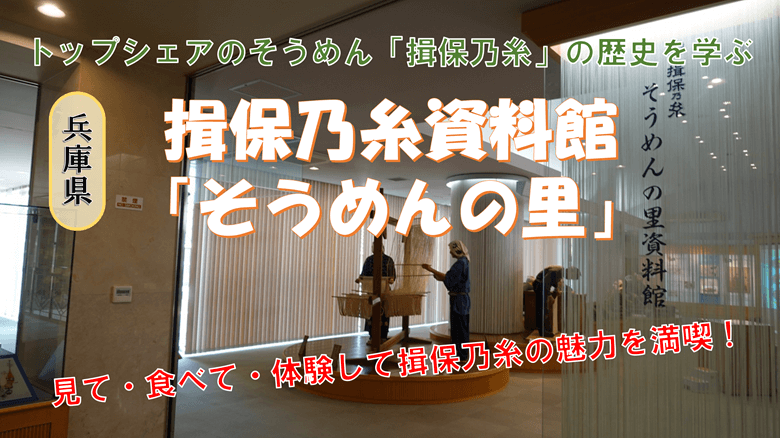

揖保乃糸は、麺の細さや原料によって数種類に分かれていますが、帯の色ごとに等級を一目で判断できるのは便利ですね。

生産量全体の約8割を占めているのが、スーパーなどでよく目にする赤帯の上級品。なので、知っている人も多いと思う。一方、黒帯は特級品として、贈答用として見かけるかな。

実は特級品のさらに上があり、それがの最高級品「三神」です。生産できる技能者も限られているので、夏を待たずに売り切れが続出するほど人気が高い。そのためか、「幻のそうめん」ともいわれているほどですよ。

この三神は、麺の太さは髪の毛6本分といわれる極細なんだとか。数値にすると0.55~0.60mmと1㎜未満なのだから凄すぎます。う~む、一度でいいから食べてみたい。

また、製造された年に出荷されるそうめんを「新(しん)」と呼び、専用倉庫で1年間以上熟成させたものを「ひね」と呼ぶそうな。熟成するとコシが強く、舌ざわりもさらに良くなるといわれています。

ちなみに館内の売店では、ほぼ全ての種類が販売されているので要チェックですね。ただし三神は売れ切れているかも知れないぞ。もし見つけたならば、興味のある方は早めにゲットしよう。

揖保乃糸の歴史と昔ながらの製法を学ぶ

日本のそうめんは、約1300年前に遣唐使が製麺方法を伝えてから、奈良県の三輪で作られたのが始まりです。

播州では室町時代にそうめんが食べられていたそうですが、そうめんづくりが本格化したのはずっと遅く、江戸時代の安永頃(1771年~1780年)なんだそうな。播州には麺づくりに適した水があり、良質な小麦や塩も取れるので、そうめん作りに適した土地だった訳ですね。

中世頃は、そうめんは宮中のおもてなし料理や寺院の間食などで登場するのですが、庶民が気軽に食べられるものではありませんでした。庶民にも広く食べられるようになったのは、江戸時代からですよ。その際、「七夕にそうめんを食べると病気にならない」といった言い伝えが広まったのは面白いかな。

そもそもそうめんが、特別視されていた時代あったなんて、今を生きる私たちからすると新鮮な驚きです。

こちらの料理を見て下さい。どうですか、豪華そうでしょ。実はこれ「鯛めん」といって、龍野地方では江戸時代から結婚式の祝い膳として、鯛の煮付けをのせたそうめん料理なんだとか。

鯛は「めでたい」に通じることから、祝い事の席には定番の料理。そうめんと一緒に食べるなんて、見た目だけでなく実に美味しそうですね。これを考案した人、グッジョブです。

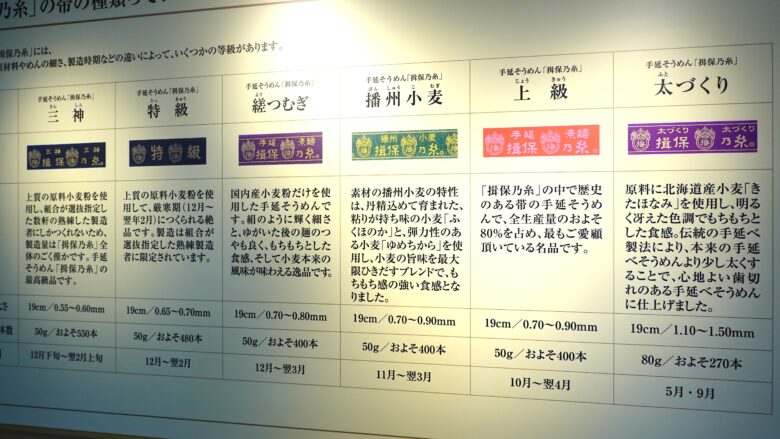

展示室ではマネキン人形を使って、昔ながらの製法によるそうめん造りの工程をくわしく紹介しています。

手延べそうめんは、麺生地を延ばして作るのですが、力任せに引っ張っても細くなりません。「縄状によりをかけて延ばす作業」と「熟成」を繰り返して、およそ1日半という時間をかけることで、少しずつ細くしていきます。

それが細い麺なのにコシがあり、なめらかな舌触りとなる「秘密」が隠されている訳ですね。

こちらは明治時代のそうめん作りの作業工程。このように多くの工程を経て手間暇をかけているのが分かります。

それでは、そうめん作りの工程をかいつまんで少しばかり紹介。

こちらは「掛け巻」という工程。3回目の成熟後に、2本竹菅に麺紐をヨリをかけながら8の字にかけます。

マネキン人形ですが、おじさんたちの真剣な表情からプロ意識を感じるぞ。

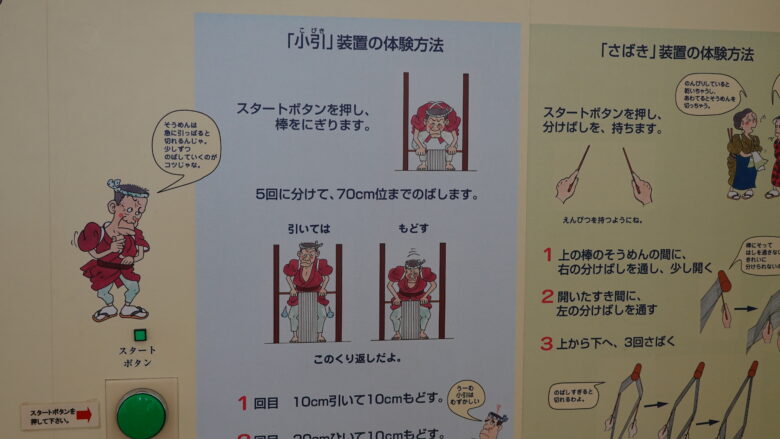

こちらは「小引き」という工程。4回目の熟成後に寝かせて延びやすくなっている麺紐を、少しずつおよそ50cmくらいまで延ばす作業ですよ。

この工程は体験できるコーナーがあり、やることは単純なのですが、繰り返して行なうことの大変さを身にしみました。(くわしくは後述します。)

こちらは「小分け」という工程。小引き作業を終えて5回目の熟成(およそ12時間)させた麺紐を、干機にかけて麺同士がくっつかないように延ばしていきます。

「麺同士がくっつかないように」というのがミソですね。言葉でいうのは簡単ですが、とても神経を使いそう。私にはムリ~~。

そうめんを作りには、とても手間暇がかかる作業を繰り返さなければいけないので、職人の皆さんに「天晴!」といいたい。

ちなみに、現代では機械化されている部分はありますが、基本的に工程は手作業時代とほぼ同じなんだとか。熟成の進み具合は、常に人の目で確認するのが大事です。

そうめん作りというのは、昔と変わらず長年そうめん作りに携わってきた職人の情熱と経験が必要だというのを学びました。

【博物館の紹介(その1)】

旅先で訪れた兵庫県内の博物館を、下記記事で紹介します。

そうめん作りの工程作業を体験

館内では「小引き」の作業工程を装置を使って、実際に体験できます。小引きについて先ほど触れたので詳細は割愛。ということで、早速レッツチャレンジ。

最初に10㎝引いては10cm戻し、次に20cm引いては10cm戻す作業を3回繰り返した後で、5回目に20㎝引いて、最終的に麺紐を70cmくらいまで引き延ばすと終了です。

試してみると、まるで輪ゴムを引っ張っているような感覚かな。引く長さを調整しながら繰り返すのは、それなりに集中力がいるぞ。これをずっとやり続けるのは絶対にしんどいと思う。

ふと思ったのですが、麺紐を延ばしている最中に千切れることもあるだろうな。そのような経験を糧にして、技術が磨かれていくのだと思いました。

ちなみに、「小引き」以外にも「さばき」も体験できるみたい。私が訪れた日は、残念ながら装置が調整中だったので体験できませんでした。説明文を読む限り、こちらも慣れていないと大変そうですね。

そうめんクイズにチャレンジ

さて、館内でそうめんの歴史や文化を学んだ後は、そうめんクイズにチャレンジしてみよう。

歴史・化学と製造の2つの分野で問題を選択できる。歴史・化学を選ぶと「播州地方で一番古いそうめんの記録はいつ?」「揖保乃糸という名前の由来は?」などの問題が出題。3択から答えを選んで下さいね。

正解しても失敗してもくわしい解説があるのでご安心を。ちなみに「揖保乃糸という名前の由来は?」の答えは、昔からそうめん作りを支えてきた揖保川なんだとか。周辺の地理を知っていれば簡単かも。

えっ、私の正答率ですか。それは秘密です。(笑)

機械化された工程を見学

手延べそうめんの製法は、時代により道具が進化を続け、品質のさらなる向上や規格もいっそう統一されました。それにより、より美味しさがアップし、私たちの食卓を潤わせてくれます。

現在に受け継がれてきた製法そのものは、昔とほとんど変わらずに効率化が進んでおり、館内では窓越しに機械化された作業を見学できるのでお見逃しなく。

食品工場でお馴染みの衛生服を着た職員の皆さんが、真剣に作業をしている様子が印象的でした。関係者一同の絶え間ない研鑽の下、美味しいそうめんが出来上がるのかと思うと、頭が下がります。

【博物館の紹介(その2)】

旅先で訪れた博物館を、下記記事で紹介します。

色々なそうめん料理を楽しめる

1階にある「レストラン庵(いおり)」では、そうめんに合うように考え抜かれた様々な料理を提供しています。

定番の「冷やしそうめん」や「にゅうめん」を始め、郷土料理の「鯛そうめん」や「そうめんチャンプル」もあり。数量限定の「庵御膳」が美味しそう。それに「そうめん巻き寿司」なるものもあるというのだから興味津々です。

また、中庭では「そうめん流し」を楽しめる。こちらは4月から11月までの期間限定ですよ。

そして夏のお楽しみとして、屋外の広い駐車場脇のテントブースにて、約100人が収容できるそうめん流しコーナーができるというのだから面白い。円卓での流しそうめんのみですが、収容人数が多く比較的利用しやすいのはありがたいですね。

レストラン庵(いおり)

- 営業時間 11:00~21:00(オーダーストップ 20:00)

- 定休日

- 月曜日(月曜祝日の場合は翌日)

- 年末年始

「そうめん神社」へお詣り

揖保乃糸資料館「そうめんの里」から約4分ほど歩いたところには、大神神社があります。

実は、この神社は通称で「素麺神社(そうめんじんじゃ)」と呼ばれているぞ。鳥居の扁額や標柱にも素麺神社と記されており、そうめんとの関係深さを表している。

日本のそうめん発祥地・三輪に位置する大和国一宮「大神神社」から分祀されました。大神神社といえば、日本最古の神社の一つとして強力なパワースポットですね。

産業・家運隆盛の神様として、素麺業関係者を始め地元の人たちの深い信仰を集めています。

そうめんの里へ訪れた際には足を運び、「これからも美味しいそうめんが、ずっと食べられますように」とお願いしてみてはいかがですか。

揖保乃糸資料館「そうめんの里」の基本情報とアクセス

| 住所 | 兵庫県たつの市神岡町奥村56番地 |

| 電話番号 | 0791-65-9000 |

| 営業時間 | 9:00~17:00(展示室への入館は16:30まで) |

| 休館日 | 月曜日(祝日の場合は翌日) 年末年始 |

| 入館料 | 大人 300円 中・高校生 200円 小人 100円 ※15名以上で団体割引あり |

【アクセス】

- JR東觜崎駅から徒歩約15分

- 中国自動車道「山崎IC」から車で約25分

- 山陽自動車道「龍野IC」から車で約10分

揖保乃糸資料館「そうめんの里」の駐車場

そうめんの里には無料駐車場があります。(普通車70台、大型バス12台)

まとめ

揖保乃糸資料館「そうめんの里」では、揖保乃糸の歴史や文化を始め、工場見学や作業工程の体験を交えながら、そうめんについて色々と学べます。

そうめんにまつわる様々な資料パネルや、マネキンを使用した製造過程の展示、シアターなどを通じて楽しく学べるのが面白い。一通り見学した後は、ぜひ美味しいそうめん料理を頂こう。

揖保乃糸は、そうめんの全国シェアで約40%を占めており、家庭用品だけでなく贈答用として使用されるほどブランドイメージがあります。

また、近くにある素麺神社へお詣りして、そうめん尽くしの一日を過ごしてみてはいかがですか。