香川県丸亀市の沖合に浮かぶ「本島(ほんじま)」には、江戸時代から戦前にかけて建てた建築物が、網の目のように張り巡らされています。それが「笠島まち並保存地区」ですね。

ノスタルジー満載の町並みの中には、高度な技術を駆使して建てた塩飽(しわく)大工の最後の家・「吉田邸」が見事なり。

大正時代のガラスや刀の鍔(つば)をはめ込んだ欄間、節のない長い一本杉を用いた縁側の廊下など、邸内の至るところに光る日本家屋の様式美を楽しめる。

また、人気テレビ番組「なんでも鑑定団」で高額がついた江戸時代の画家・伊藤若冲(いとうじゃくちゅう)の掛け軸は見逃せません。

本記事では、本島の栄華を今に伝える「吉田邸」の魅力を紹介します。

目次

笠島まち並保存地区・吉田邸とは

本島の笠島地区にある「笠島まち並保存地区」は、香川県で唯一の国の重要伝統的建造物群保存地区です。

中世から塩飽の政治・経済の中心地として、廻船問屋が主軸となり町並みが成り立ちました。そのため、廻船問屋など豪商の屋敷や町屋などが今も残ります。

その後、船舶建造の技術を生かすことで塩飽大工が誕生。日本各地で大活躍。この塩飽大工が作った最後の家が、築100年となる「吉田邸」ですね。

吉田邸は、笠島まち並保存地区の「マッチョ通り」の角に位置しており、細部に塩飽大工の技が光るぜいたくな造りの古民家ですよ。

映画やドラマ撮影でも度々使用されており、目を見張る建築の工夫や歴史的な品々を見学できます。

【周辺の見どころ】

吉田邸周辺の見どころを、下記記事で紹介します。

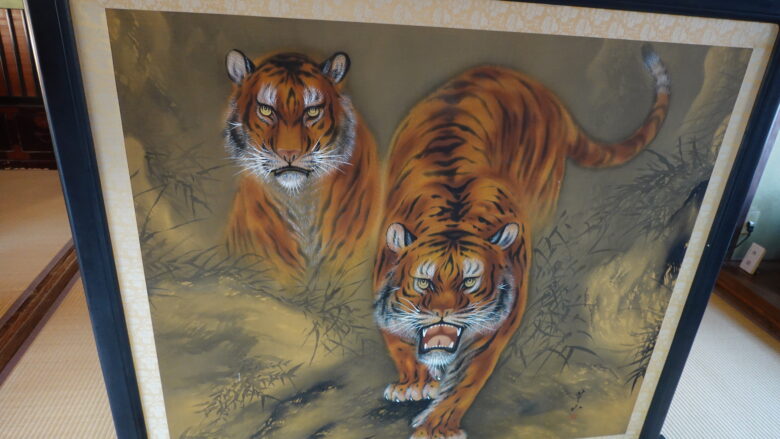

迫力ある虎の衝立がお出迎え

玄関に入ると、思わず「うぉ!」と声を出してしまうほど見事な虎の衝立が、いきなり目の前に現れます。

二匹の虎が、ゆっくりと自分に向けて歩いている様は迫力満点。いきなり、凄いものを見れました。

この虎たちが睨みを効かせているからこそ、外から家の中へ入ろうとする悪い気を消し去っているのだろうな。

そもそも玄関というのは、来客が一番先に目にする場所ですね。そのため、家の格式を表すとも言われるほど大事な場所だ。

玄関がお洒落であるほど、家全体が洗練されている印象を与えてくれます。

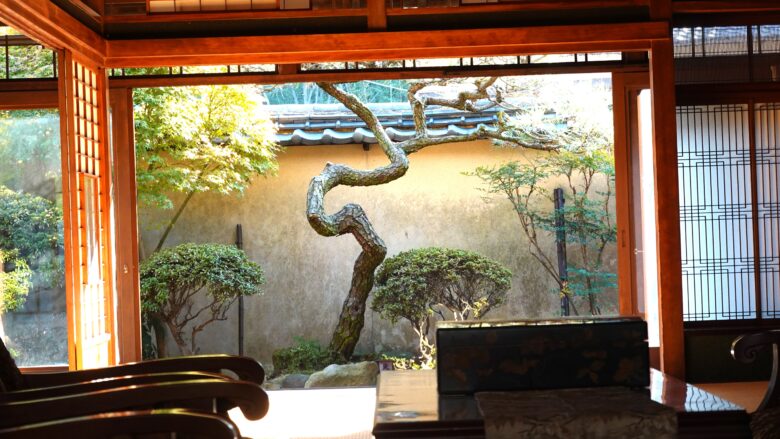

開放感たっぷりの室内と見事な庭の景観

吉田邸の中で最も美しい空間を作り出しているのは、玄関を入ってすぐにある座敷でしょう。

ガラスをふんだんに使っているので、陽光がたっぷりと部屋の中にそそぎ込まれるのは、見ていて気持ちが良いものです。

当主の吉田さんの案内の下、畳の上に座って部屋の奥を見渡すと、さながら見事な絵画のような光景を目の当たりしました。

開放感にあふれた室内だからこそ、その美しさが際立ちます。

こちらのようなアンティークの椅子に座りながら、毎日のお茶を楽しみたいものだ。

部屋の奥へ歩き、近くで庭を眺めてみると、見事な松の木を発見。その姿は、まるで竜が天に昇るような形をしているではないですか。なので、思わずカメラのシャッターを切ってしまいました。

聞くところによると、今の形になるように20数年以上も重りを付けて育てた力作だそうですよ。

庭には四季折々の花が咲き、毎日違った表情を見せてくれる。

また、たくさんの石を使った枯山水の景観も良い感じ。

本島は、せとうち備讃諸島石の島として日本遺産に認定されるなどの石の島ですから、このような庭を造るのも分かる気がします。

築100年となるこの家は、今まで様々な人々をお出迎えしたのだろうな。自然と調和した吉田邸にて、美しい和の空間をぜひ楽しんで下さいね。

【見応えのある住宅を紹介】

旅先で訪れた吉田邸のような見応えのある住宅を、下記記事で紹介します。

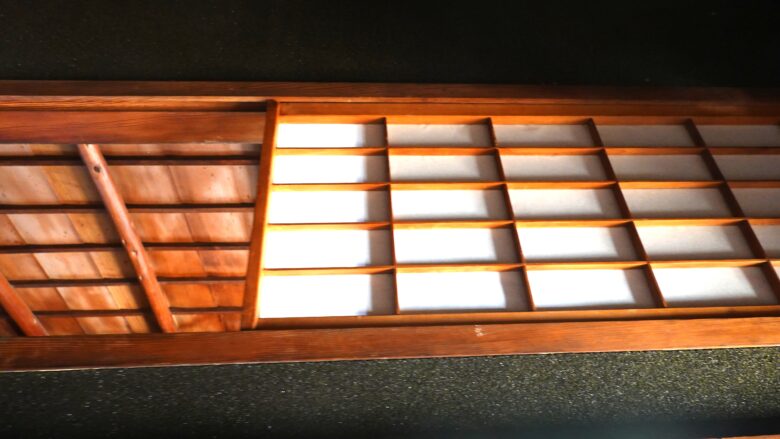

工夫を凝らした高度な技

吉田邸の随所には、日本家屋の様式美を見ることができます。

入縁側の廊下には、長さ12mもある節の全くない杉の丸太が使われている。杉というのは、節が多いことで知られているのですが、それが無いという事実にびっくり。

かなり高価なんだろうな。ちなみに梁や柱などに大きな節があると、建物全体の耐久力に影響がでてくるのだから、こだわるのは分かる話ですね。

また、至るどころで屋久杉が使われているぞ。今では希少材なので、手に入れるのは難しいかも。

障子に目を向けると、ここには「塵落とし」と呼ばれ技法が使われている。

よく見てみると、障子の上部には、下方向斜めにせり出す形で作られており、このおかげで埃がたまりにくくなっています。

さらにガラスにも注目しよう。使われているのは、全て手作りの大正ガラスなんだとか。現代のガラスとは別物で、歪みやゆらぎがあるのが特徴ですね。

ガラス越しに景色を覗くと、曲がって見えるのが面白い。それがよりレトロな雰囲気を感じさせます。

また、畳の上に座って端の方をよく見てみよう。そこには、等間隔の節を持つ竹が見て取れる。

私たち日本人は、今でこそ椅子やソファなどに座って生活する時間が長いのですが、その昔はほとんど畳の上で生活していました。

畳の上に座ることで、目線は自然と低くなるので、この竹のしつらえが目に留まりやすくなる。このような工夫には、見事に1本とられました。

あまり気にもとめない細部まで、こだわり抜いた塩飽大工の技の冴えには脱帽です。

伊藤若冲の掛け軸にビックリ!

床の間に目を向けると、そこには江戸時代の画家・伊藤若冲(いとうじゃくちゅう)が描いた「鶏図双幅(にわとりずそうふく)」の掛け軸があります。

個人的な感想として、雄鶏と雌鶏の描き方に力強さを感じるかな。墨だけで描いた絵なのに、鶏が生き生きしているぞ。

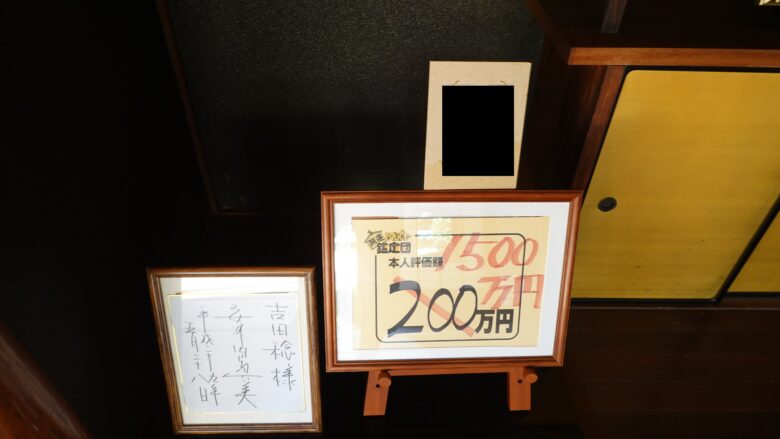

掛け軸の隣には、人気テレビ番組「なんでも鑑定団」に応募した時に評価された金額が表示されており、あまりの高額に驚き、思わず二度見しました。(笑)

なんとその金額は、1,500万円というのだから凄すぎる。本人評価額が200万円でしたから、まさかこのような高額になるとは、さぞかし驚かれたことでしょう。

海運業を営んでいた吉田さんの父が、材木商から運賃の代わりに譲り受けたものなんだそうな。現在はレプリカを展示しています。

残念ながら写真撮影は禁止なので、掛け軸は現地でぜひ確認して下さいね。

木簡の欄間には「刀の鍔」がある

昔ながらの日本家屋には、欄間(らんま)がつきものですね。

欄間は天井と鴨居の間に設けられる開口部で、採光や換気、装飾を目的にしたものだ。よく見かける物には、透かし彫りの彫刻を施した板などをはめ込んだものがあります。

ところが吉田邸にある木簡の欄間は、美しいだけでなくたいへん珍しい。その表面をじっくり見ると、刀の鍔(つば)がはめ込まれているではないですか。

鍔とは、刀剣の柄と刀身との間に差し込んでいる平たい鉄板のこと。そんな鍔をはめ込む発想というのは、現代アート作品にも通じます。

私は色々な歴史的な住宅を見て回っていますが、このような欄間は初めてかも。

それに、鍔の中には一つだけまったく違った形のものがある。忍者が使った刀の鍔があるので、ぜひ探し出してみて下さいね。

陶磁器のトイレは一見の価値あり

入縁側のすぐ左側にはトイレがありますが、ぜひこちらのトイレへ足を運んでみよう。

牡丹の花が美しい有田焼と思われるトイレとは、これは珍しい。どうやら普段は使わなくて、来客専用だったそうです。

そういえば、昔ながらの豪商の住宅を見学すると、時々このような陶磁器のトイレを見る機会があります。

けれど、スリッパまで陶磁器でできているとは面白い。実際に履いたわけではないので、履き心地が良いのか分かりません。

このようなトイレというのは、お客人をもてなすという謙虚な気持ちが込められているのだろうな。

ちなみに現代の洋式トイレの便座にも陶器が使用されているぞ。陶器は耐久性や防水性、衛生的に優れた素材なんだとか。

昔の人も陶器の優れた性質が分かっていたのでしょうね。何にしても華のあるトイレというのは、見栄えがよいので一見の価値があります。

吉田邸の基本情報とアクセス

| 住所 | 香川県丸亀市本島町笠島314 |

| 電話番号 | 090-8692-1827 |

| 営業時間 | 見学は電話にて要予約 |

| 定休日 | 見学は電話にて要予約 |

| 料金 | 大人 500円 小人 200円 ※20名以上の団体で2割引き |

【アクセス】

- 本島港から徒歩約25分

- 本島港から自転車で約10分

- 本島港からバスに乗って「笠島」のバス停で下車後、徒歩約1分

吉田邸の駐車場

笠島まち並保存地区には、無料駐車場(笠島のバス停あり)があります。(普通車 10台)

駐車場から吉田邸までは、徒歩約1分です。

まとめ

香川県と岡山県に挟まれた塩飽諸島に属する本島は、香川県で唯一となる重伝建の「笠島まち並保存地区」があります。

網の目のように張り巡らされた、その趣きのある町並みの風景にノスタルジーを感じずに入られません。

特に吉田邸は、高度な塩飽大工の仕事ぶりを今に伝える貴重な場所ですね。美しい和の空間に感嘆しながら、本島の歴史の長さをぜひ体感してみてはいかがですか。

【古い町並みの紹介】

旅先で訪れた古い町並みを、下記記事で紹介します。