全国に約3万社あるといわれる稲荷神社。その中でも日本五大稲荷の一つに数えられるのが、島根県の津和野町に鎮座する「太皷谷稲成神社(たいこだにいなりじんじゃ)」です。

この神社の名前を見てふと不思議に思えるのが「稲荷」の「荷」を「成」と書いていることだろう。いかにも縁起がいいと思いませんか。実は、どんなお願い事も叶えてくれる大願成就の神社ですよ。

また、トンネルのように連なる約1,000本の朱色の鳥居は圧巻ですね。さらに「四ヶ所参り」と呼ばれるユニークな参拝方法も魅力的。

本記事では、江戸時代から続く歴史ある「太皷谷稲成神社」の魅力を紹介します。

目次

太皷谷稲成神社のご祭神・ご利益・所要時間

太皷谷稲成神社は、島根県鹿足郡津和野町に鎮座する歴史と由緒のある神社です。

島根県内では、出雲大社に次いで参拝者が第2位という実績を誇り、年間参拝者は100万人を超えるといわれています。

1773年(安永2年)に津和野藩主・亀井矩貞(かめい のりさだ)により、藩の鎮護と領民の安寧を祈願するため、京都の伏見稲荷大社から勧請を受けて建てたのが始まりでした。

当時は、藩主以外の参拝ができまいほど特別感がありましたが、明治時代の廃藩置県後には一般庶民も参拝できることに。地元住民の間では、通称「津和野のおいなりさん」と呼ばれ親しまれています。

太皷谷稲成神のご祭神は以下の通りです。

- 宇迦之御魂神(うがのみたまのかみ)

- 伊弉冉尊(いざなみのみこと)

宇迦之御魂神は、全国の稲荷神社で信仰されている農業や商業の神様として知れていますね。

「五穀豊穣・開運厄除・商売繁盛・福徳円満」などのご利益があるという。また、少し変わったところで、紛失物の発見にもご利益があるというのだから、大切な物をなくした人が参拝に訪れるそうですよ。

伊弉冉尊は、伊邪那岐命(いざなぎのみこと)の妻であり、多くの神様を生み出した神様として有名。「良縁成就・夫婦円満・開運・病魔退散・方災除け・延命長寿」などのご利益があります。総じて、様々な願いを叶えてくれる二柱の女神様たちですね。

また、「稲荷」を「稲成」と書くおいなり様。そんな神社は、元乃隅稲成神社(山口県)を含めて全国に2つしかありません。そもそも「稲成」の文字には、津和野藩主の思いにより「大願成就」の意味が込められています。

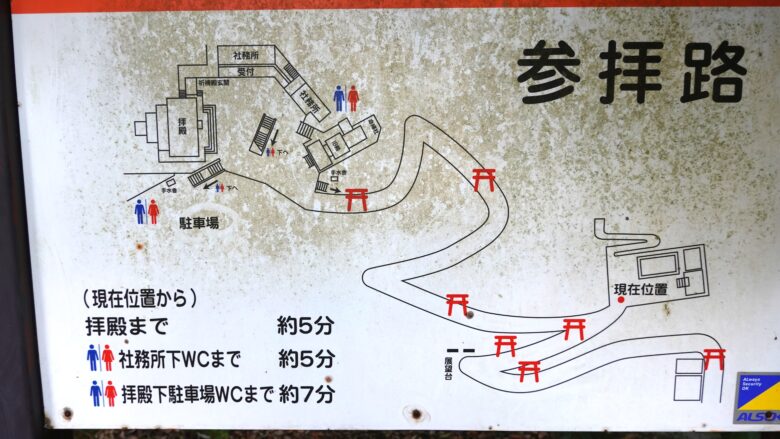

所要時間は、駐車場から境内を一通りゆっくりと見て回るだけならば30~40分ほど。

麓から千本鳥居を歩く時間は約10~15分ほどなので、その時間を含めると、40~55分ほどはみておきたいですね。

【周辺の見どころ】

太皷谷稲成神社周辺の見どころを、下記記事で紹介します。

約1,000本連なる美しい朱塗りの鳥居

津和野の町から城山へ目を向けると、朱塗りの鳥居がズラリと並んだ風景が見て取れます。その千本鳥居の圧巻の景観に驚くだろう。

千本鳥居とは、普通は鳥居が非常に多いことを表しているのですが、その言葉通りに、本当に約1,000本の鳥居があるのだから凄すぎる。

この鳥居の8割は、神様のお礼のために立てられたそうで、残り2割は祈願の意味を込められたものなんだとか。なので、神様に感謝を込めて参道を歩きましょう。

こちらの案内板を見て分かるように参拝路は、つづら折りになりながら、263段の石段が約300mほど続きます。

標高約214mに位置する境内まで登らなければならないので、息が少し切れますね。運動不足の人にはそれなりに堪えるだろうな。しかし、辿り着いたときの達成感は格別です。

しばらく階段を上り続けていると、神門が見えてきました。

苦労して石段を上り終えた後に現れる朱塗りの神門は、何と神々しいことやら。

神門の隣には、手水舎があるぞ。稲荷神社らしく、キツネさんがいらっしゃる。

神門を通り抜けると境内へ到着。境内には、飲み物の自動販売機があるので一息つこう。そして、息を整えてからお詣りして下さいね。

ちなみに、太鼓谷稲成神社の一の鳥居は、津和野大橋を渡り殿町通りへ入る交差点の近くにあります。

せっかくなので、一の鳥居をくぐり抜け二の鳥居へ向かってみてはいかがですか。

「四ヶ所参り」と呼ばれるユニークな参拝方法

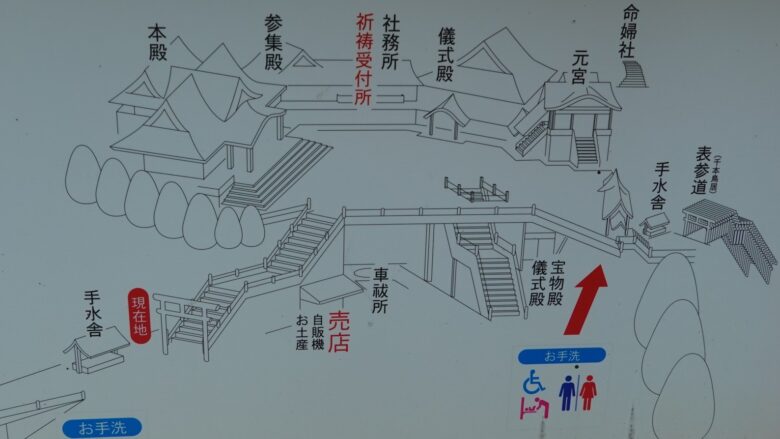

太皷谷稲成神社では、境内にある四カ所の社殿を順番に巡りお詣りする習わしがあります。それが「四ヶ所参り」と呼ばれるユニークな参拝方法ですね。

参拝する順番は以下の通り。

- 元宮(もとみや)

- 命夫社(みょうぶしゃ)

- 本殿(新殿)

- 本殿裏奉拝所

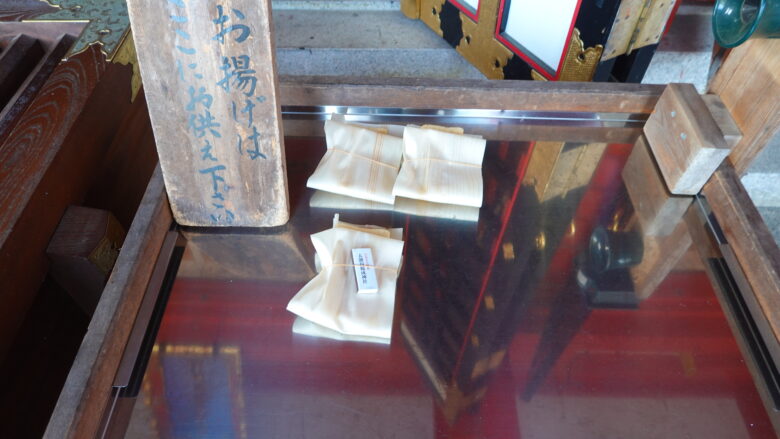

これら全てに燭台と御供物台が用意されているので、お供え物の油揚げを奉納して下さいね。全て参拝すれば、さらなるご利益が授かるといわれています。

参拝方法は、それぞれの社殿へ赴き、マッチに火をつけローソクを灯した後、ローソク台に置きます。そして、油揚げを御供物台にお供えすること。最後に「二礼二拍手一礼」にて参拝しましょう。

使用済みのマッチ箱は、持ち帰っても良いし、お揚げと一緒に奉納してもOKです。ちなみに、四ヶ所参りにこだわらなくても大丈夫。普通に一ヶ所だけを参拝しても構いません。

【神社仏閣の紹介(その1)】

ユニークな参拝方法のある神社仏閣を、下記記事で紹介します。

お供え物に「油揚げ」をゲット

お稲荷様に奉納する「お揚げ」は、キツネの好物として知られています。所説は色々あるようですが、稲荷神の使いであるキツネに対して、ネズミの代わりに油揚げを供えるようになったそうな。

油揚げは、太皷谷稲成神社で購入できるので持参しなくても大丈夫です。遠方から参拝へ訪れると、油揚げは持参しずらいので助かります。

駐車場横の売店か、千本鳥居のある表参道を徒歩で上っている途中にある土産店で購入できるので、参拝する前に入手しよう。

油揚げと共にマッチとローソクがセットになっていて、1包み200円です。

四ヶ所参りで、全ての社へお揚げを奉納するのであれば、4つ購入して下さいね。

京都伏見から稲荷大神をお迎えした「元宮」

元宮(もとみや)は神門のそばにあり、一段高い位置に祀られています。

今の本殿(新殿)が建てられる前の本殿ですね。1923年(大正12年)に建てられました。ご祭神は、宇迦之御魂神と伊弉冉尊の二柱ですよ。

もともとは熊野権現でしたが、後に伏見稲荷大社からの分霊が勧誘されて今の太皷谷稲成神社となった訳です。

境内には、朱塗りの社殿が多く華やかさを感じますが、この元宮は比較的落ち着いた色合いなので、特別感を感じるかも。それに、基本的にはどこの神社でも元宮や奥宮の方がパワーが強いので、必ず参拝していきたいですね。

この天女の絵馬ですが、太皷谷稲成神社や津和野城の上を飛んでいる様子を表している。パッと見た時に右側に記された文字を「鯰絵(なまずえ)」と読んでしまいましたが、良く見ると金偏に「念」となっているので、どう読めば分かりませんでした。

Google先生に相談すると、これで「なまず」と読むそうです。さらに鯰絵とは、地下に棲む大鯰が動けば、地震が起きるという民間信仰が基になり、震災直後に版行された戯画の総称なんだとか。

地震の恐怖を和らげて、人々に安心感を与える護符の役割があるということで、神社に奉納されているのも納得です。

稲荷大神の眷属を祀る「命夫社」

元宮を参拝した後は、元宮の背後にある「命婦社」へ向かいましょう。命婦社では、稲成大神の眷属である夫婦の白狐神・命婦専女神(みょうぶとうめのかみ)が祀られています。

そもそも命婦とは、平安期の従五位以上の位階を有する女官なんだそうな。後に稲荷狐には、朝廷に出入りできる「命婦」の格が授けられました。

今では、稲荷大神のお遣いとして親しまれていますね。

命婦社では、良縁成就や夫婦円満、学業成就、五穀豊穣、神狐守護など様々なご利益を頂けるぞ。

また、太皷谷稲成神社で授かれる命婦札は、この女神さまのお札ですよ。日本では、ここでしか手に入らないという。それに命婦社でお祈りすることで、伏見稲荷大社に通じるともいわれています。

太皷谷稲成神社の「本殿(新殿)」

境内の中でもひと際大きな社殿が「本殿(新殿)」です。ここだけをお詣りする参拝者が多いといいます。

参拝者の増加に伴い、1963年(昭和38年)9月に新社殿建設奉賛会が結成されました。そして、1969年(昭和44年)に今の本殿が建てられた次第です。元宮と同じく、宇迦之御魂神と伊弉冉尊の二柱が祀られています。

太皷谷稲成神社では、1年を通じて様々な神事が執り行われますが、特に重要なのが2月初めに行なわれる「初午大祭(はつうまたいさい)」ですね。全国の稲荷神社で執り行われるので、知っている人も多いだろう。

当日、本殿では参拝者に「宝珠くじ」を引くことができるそうな。金宝珠・銀宝珠・銅宝珠・源氏巻(津和野名物の和菓子)などが当たるというのだから、これは参加しない理由がありません。

こちらは、本殿でのお揚げをお供えする御供物台。思った以上にスペースが広いですね。日や時間帯によっては、多くの参拝者がお供えするのだろうな。

お揚げをお供えして感謝の気持ちを伝えることで、より願いが叶いやすくなると思います。

本殿の背後にある「本殿裏奉拝所」

本殿を真正面から見て左手側には、本殿の背後へ向かう通路が続いています。その通路の先にあるのが「本殿裏奉拝所」です。

本殿の真後ろにあるため、全く目立ちません。なので、その存在を知らないとスルーしても不思議ではないですよ。

そもそも稲荷信仰では古来より、本殿の背後からご祭神が出入りするといわれているのだから、最も近い場所から参拝できるともいえるだろうな。なので、心静かにお参りして下さいね。

通路の途中には、ハート型の石が一ヶ所に集められた場所がありました。

こういうの見かけると、幸せなことが起きる気分になりますね。本殿の裏側へ入る直前に見かける石碑近くにあるので、お見逃しなく。

津和野の景色を一望

境内からは、山陰の小京都と呼ばれている津和野の町並みを一望できます。

津和野が位置する島根県の石見地方では、赤褐色の独特な色合いが目を引く石州瓦(せきしゅうがわら)の住宅が特徴的。そのような住宅が視界一面に連なり、周囲との自然に溶け込んでいる様は壮観です。

石州瓦は、耐久性・耐寒性・耐塩害性に優れているぞ。日本三大瓦の一つなんだとか。それに、島根県の風景を彩るには、かかせない存在ですね。

私が津和野の景色を眺めていると、眼下の運動場から部活動を勤しむ学生たちの掛け声が聞こえきたり、JR山口線の電車が走ってきたりして、時間と共に変化が見られるのが面白い。

それに、ずっと眺めていると、どこか懐かしさや温かみを感じられます。

【神社仏閣の紹介(その2)】

絶景が見られる神社仏閣を、下記記事で紹介します。

太皷谷稲成神社の基本情報とアクセス

| 住所 | 島根県鹿足郡津和野町後田409 |

| 電話番号 | 0856-72-0219 |

【アクセス】

- JR津和野駅から徒歩約30分

- JR津和野駅からタクシーで約5分

- 中国高速自動車道「六日市IC」から国道187号線を経て車で約1時間

太皷谷稲成神社の駐車場

太皷谷稲成神社には、無料駐車場があります。(普通車 約100台)

まとめ

島根県の津和野町へ観光する際には、ぜひ足を運びたいスポットの一つが太皷谷稲成神社です。

車で本殿のすぐ近くまで行けるのですが、できれば麓から約1,000本の朱色の鳥居をくぐり抜け、263段の石段を上ってみよう。それなりに苦労を伴いますが、境内へ辿り着いた時の達成感は格別ですね。

そして、お供え物の油揚げを入手して、元宮・命夫社・本殿(新殿)・本殿裏奉拝所の四社を巡る「四ヶ所参り」を行なってみてはいかがですか。

また、境内は津和野町の町並みを一望できるビュースポット。空の蒼、連なる山々の緑、津和野川の青、そして石州瓦の赤茶色が調和する景観が素晴らしい。

さらに太皷谷稲成神社の社殿や鳥居の赤が加わり、色彩豊かな景観は実に見応えがあります。