山口県萩市といえば、日本の近代化を進めた明治維新の偉人たちを輩出したことで知られています。

そのメンバーには、伊藤博文や高杉晋作、久坂玄瑞、木戸孝允など日本史に登場するそうそうたる人物であり、彼らは一人の師の下で学びました。

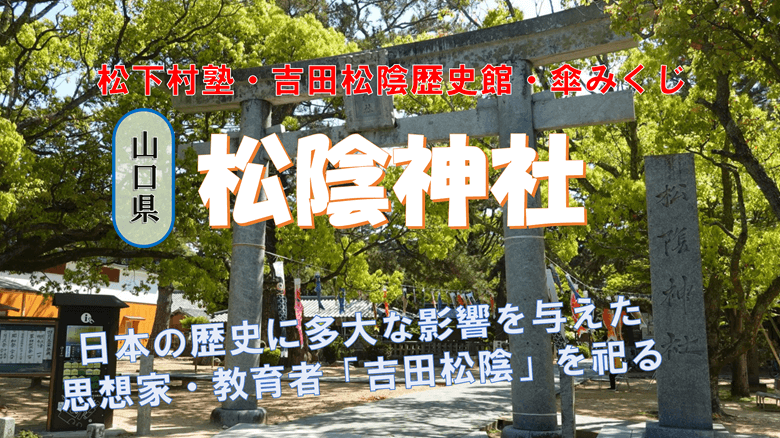

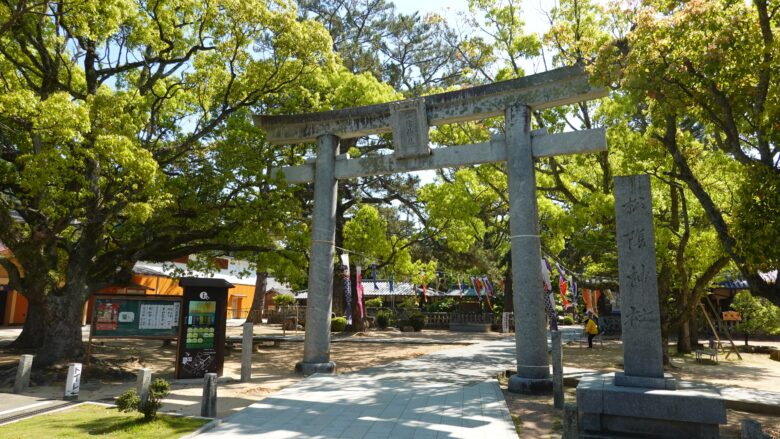

その師の名は「吉田松陰(よしだ しょういん)」という。松陰先生は幕末の思想家・教育者として、教え子たちに多大な影響を与えた人物として超有名。そんな彼を祀るのが「松陰神社」です。

松陰神社の境内には、松陰先生が主宰した世界遺産の「松下村塾」を始め、等身大の松陰蝋人形にて、彼の生涯を辿れる吉田松陰歴史館、そして、松の木にぶら下る「傘みくじ」の光景など見どころが多い。

本記事では、萩市の観光スポットとして絶対に外せない「松陰神社」の魅力を紹介します。

目次

松陰神社のご祭神・ご利益・所要時間

松陰神社は、幕末の激動の時代に明治時代の礎を築いた人物を育てた「吉田松陰」をご祭神とする神社です。

創建は、松陰の死後となる31年後の1890年に彼の実兄に当たる杉民治が、松陰の遺言により愛用していた赤間硯と書簡をご神体として、実家の邸内にて小祠を建ててお祀りしたのが始まりといわれています。

その後、1907年に彼の門人であった伊藤博文と野村靖が中心となって神社創建を請願すると、萩城内にあった宮崎八幡の拝殿を移築して社殿としました。

現在の社殿は1955年に建てられたものです。ちなみに、旧社殿は松下村塾での門人を祭る末社・松門神社になっています。

松陰神社のご利益は「大願成就・学業成就・合格祈願・心願成就・厄除け・家内安全」など様々。

学問の神様として、萩市で最も尊敬を集めているそうな。特に受験生には大人気。勉学にはげむ受験生にとってのパワースポットとして、合格を祈願する絵馬が多く奉納されています。

所要時間は、境内を一通り見て回るのであれば30~40分もあれば十分でしょう。境内には、吉田松陰歴史館や至誠館など見どころが多く、これらの施設を見学することを含むと、1時間30分~2時間ほどは見ておきたい。

観光で訪れたのであれば、松陰先生の生涯がよく学べる吉田松陰歴史館や、宝物殿の至誠館へ足を運ぶのをおすすめします。

【周辺の見どころ】

松陰神社周辺の見どころを、下記記事で紹介します。

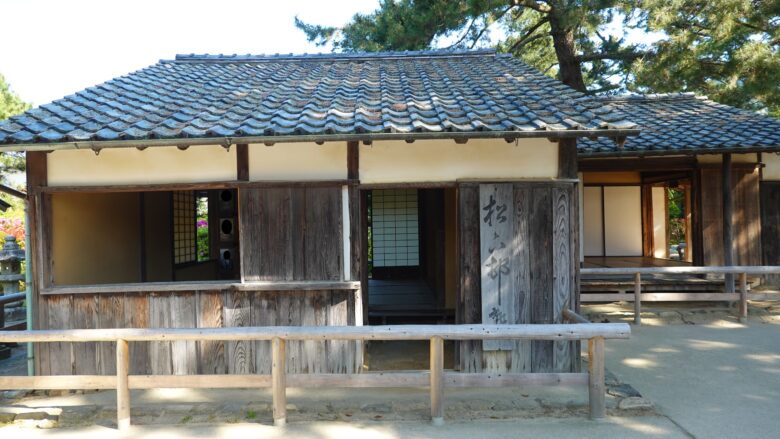

松下村塾は必見、日本の歴史に大きな影響を与えた学び舎

松陰神社へ足を運んだら、絶対に見ておきたいのが「松下村塾」です。

1857年(安政4年)に松陰先生の叔父が主宰していた松下村塾を引き継ぎ、杉家の敷地に開塾したといわれています。

一見すると、どこにでもありそうな小屋に見えるかも。けれど、ここから多くの偉人たちを輩出したかと思うと胸アツですね。

約50平方メートルの平屋建てのこの小屋には、当初からあった8畳の部屋と、後から増築した4畳半一室・3畳二室・土間一坪・中二階付きしかありません。

個人的な感想として、一人暮らしであれば十分な広さですが、多くの塾生が勉学に勤しむには、少し手狭かなと思いました。

室内は保存のため、一般公開されていないので入れないので気を付けること。なので、外から室内を眺めよう。

室内には松陰先生の人物画を始め、当時松下村塾に通っていた人物や彼と関りがあった人物の写真が見て取れます。

その人物を少しばかり紹介すると、初代内閣総理大臣の「伊藤博文」、版籍奉還や廃藩置県を推進して新時代の基礎を固めた「大久保利通」、五箇条の御誓文などを作成して、大久保公たちと共に明治の基礎を固めた「木戸孝允」など日本史に登場する人物ばかり。

その他にも尊王攘夷運動の中心的役割を果たした「久坂玄瑞」、奇兵隊創設や倒幕運動に生涯を捧げた「高杉晋作」など超有名人がいっぱい。

特に久坂玄瑞と高杉晋作は「才の久坂、識の高杉」と呼ばれ、「松下村塾の双璧」と呼ばれていたそうな。「○○の双璧」とうフレーズがカッコイイ。個人的には銀河英雄伝説を思い出すかな。

松陰先生の教育がなければ、たとえ明治維新を成し遂げたとしても私たちの知る歴史とは、全く異なったものになっていたでしょう。そういう意味では、松下村塾から現代日本が始まったと言ってもいいと思います。

松下村塾は、2015年に「明治日本の産業革命遺産」として世界文化遺産の構成文化財として登録されました。

吉田松陰歴史館で等身大の蝋人形から松陰の思想と行動をたどる

吉田松陰歴史館では、松陰先生の30歳(数え年で29歳)という短い生涯を追体験できます。

幾多の英傑たちを育て上げた教育や、学問に裏打ちされたことを実践して生涯を捧げた彼の生き様を、20の場面と70余体の等身大のろう人形を使ってリアルに再現。もちろん説明版や音声ガイドが付いているので、予備知識がゼロの人も大丈夫。

じっくりと松陰先生が歩んだ軌跡を見学して下さいね。それでは、簡単ですが松陰先生の軌跡をピックアップして紹介します。

松陰先生の実家(杉家)は、微禄の武士でした。田畑を耕したり、山でまき割りをして家計を支えていたそうな。その合間を縫って、父・百合之介は子供たちに学問を授けていたといいます。

なるほど、ここが松陰先生の原点なのですね。

その後、松陰5歳の時に叔父・吉田大助の養子となり、兄と共に近所に住んでいた叔父・玉木文之進から厳格な教育を受けたそうな。

厳格な教育とは、高い学習目標を設定して、それを達成するためにスパルタに指導すること。確かに深い理解や問題解決能力を育成できますが、現代では教育的虐待にとらえられるかも。

病気で吉田大助が早死にすると、わずか6歳で松陰先生が吉田家の家督を継ぎました。10歳になった頃には、藩校・明倫館に出勤して学問を教えていたそうです。

このエピソードだけでも凄すぎる。現代でいうと、エリートなんて生ぬるい、まさにスーパー小学生ですね。

そして11歳になると、藩主・毛利敬親公の前で講義を行ないました。敬親公はその見事な博識ぶりにいたく感心し、松陰に高い期待を寄せるようになります。

その後、江戸遊学中に松陰先生は、海外事情の研究をしていた佐久間象山に入門。象山といえば、「東洋道徳、西洋芸術」の思想で有名な人物ですね。東洋の精神性を保ちながら、西洋の優れた技術を取り入れて、日本の近代化を進めるべきだと説いていました。

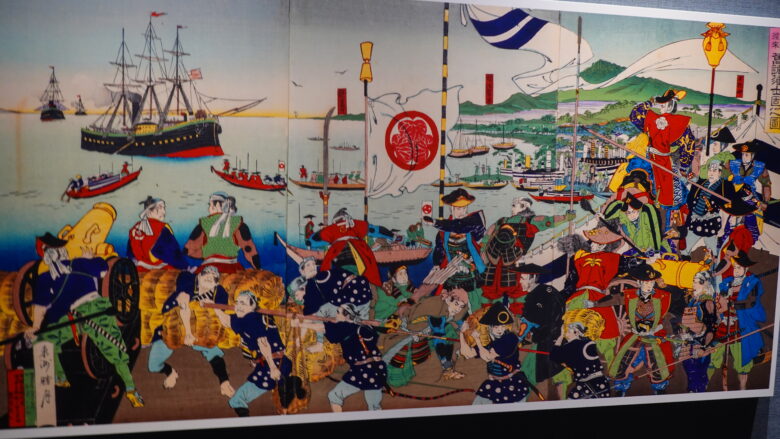

この出会いが、松陰先生の人生に大きな影響を与えます。そんな最中、日本に激震が走る。そうです、1853年(嘉永6年)に黒船が来航する大事件が勃発。永く泰平の世をむさぼっていた日本国民にとって、それは途方もない衝撃となり、その後の討幕運動へつながっていくのでした。

佐久間象山の指示に従い、松陰先生は海外視察を計画しましたが、当時の日本は鎖国政策をとっていたので正攻法はNG。そこで、密航することに。

アメリカの軍艦に上手く乗り込めたのですが、案の定、見つかってしまい追い返されてしまいます。そのことを自主すると、あえなく御用となりました。ひょっとしたら、黙っていれば見逃されていたのかも知れないですね。

松陰先生は、江戸伝馬町にある幕府の牢獄から萩へ返され、野山獄に入れられると、獄中で猛勉強を開始。1年余の罪獄期間中に、約500冊の書物を読破したというのだから凄すぎます。

それだけでなく、同囚の人たちへ教育を始めたというのだから、もはや彼の行動力は超人です。この時学んだことが、後の松下村塾での人材育成の基礎となりました。

その後釈放されると、実家で弟子の教育をしていたのですが、1857年(安政11年)11月に松下村塾に移って本格的な教育を開始。

松陰先生の教育方針は、塾生と共に学ぶというものであり、自主的な学習、個性尊重の教育を目指していたといいます。この方針は現代にも通じるものがあるだろう。

また、細かい規則にとらわれないで、より誠実な人間関係を作り出す方針だったそうな。なるほど、だからこそ多くの塾生たちが、松陰先生を慕っていたのでしょう。

「倒幕以外で日本を救う道なし」と決意した松陰先生は、色々と行動を起こした結果、再び野山獄に投じられました。この頃、幕府による安政の大獄の嵐が吹きすさび、松陰先生は江戸へ護送されることに。

涙松と呼ばれる場所にて萩城下との最後の別れとなり、見え隠れに送った塾生たちに惜別の情を尽くしたのです。

最期に松陰先生は「帰らじと思いさだめし旅なれば、一入(ひとしお)ぬるる涙松かな」という一首を残します。この一首から、当時の彼の心情がよく分かりますね。

その後、松陰先生は死罪の判決を受けて、獄内の刑場で処刑され、30歳という若さでこの世を去りました。彼の教育や思想は、その後の塾生に引き継がれ、大きな波となって明治維新を成し遂げたのは歴史の知るところです。

個人的には、彼のような教育者が現代日本に現れ、どのような風を吹かせるのか近くで見てみたいですね。

- 営業時間 9:00~17:00(入館は16:30まで)

- 定休日 無休

- 料金

- 一 般 500円(400円)

- 中高生 250円(200円)

- 小学生 100円(80円)

- ※20名以上で団体割引きあり、( )内の金額は割引き後の料金

松陰が謹慎生活を送った住処「幽囚ノ旧宅」

松陰神社の境内には、松下村塾だけでなく松陰先生の実家(杉家旧宅)があります。それが、こちらの「幽囚ノ旧宅(ゆうしゅうのきゅうたく)」ですね。

「幽囚」とは、あまり聞きなれない言葉なので調べてみると、犯罪や政治的な理由などで捕らえられて、強制的に牢屋などへ閉じ込められることを表す意味なんだそうな。

実は、松陰先生が海外渡航に失敗して萩の野山獄に入れられた後、杉家旧宅にて謹慎となりました。そして、彼は旧宅で読書と著述に専念したそうです。

家族からの薦めもあり、幽囚室にて孟子や武教全書などを講じたというのだから、人に教えるのが好きだったのでしょう。やがて多くの若者が講義へ参加するようになり、私塾の形態が整ってきました。

旧宅での講義は、松下村塾へ移る1年半ばかり続けられたといわれています。

旧宅も松下村塾と同じく中へは入れないので、外から室内をのぞいてみよう。松下村塾と比べてこちらの方が全然広く、214平方メートルもあるといいます。部屋の中には、松陰先生が幽囚された部屋も見えるのでお見逃しなく。

門下生の久坂玄瑞が、江戸へ遊学するまでの2ヶ月という短期間でしたが、家族とともに新婚生活を送ったそうですね。

ということは「監禁」というより、今でいう「軟禁」だったのであろうな。ちなみに、現代日本では軟禁も監禁と同様の罪に問われます。

松陰の遺留品などを見学できる宝物殿「至誠館」

至誠館では、松陰先生が生前に書き残した書や遺品、ゆかりの品々を保存展示しています。(館内は撮影禁止)

館内は無料エリアと有料エリアに分かれていますが、無料エリアだけでも松陰先生の生涯や萩市内のゆかりの地を紹介していたり、ミュージアムショップがあるので見応えがあるぞ。

有料エリアでは松陰先生に関係ある宝物を、彼が歩んだ軌跡をたどりながら紹介。一点一点の品々をじっくりと鑑賞して下さいね。

特に留魂の間では、松陰先生が処刑される直前に塾生・門下生あてに書き残した「留魂録」を見学できる。巻頭には「身はたとい武蔵の野原に朽ちぬとも留め置かまし大和魂」の和歌が添えられています。

日本人ならばグッとくる言葉に感動しました。松陰先生の「志」は、人間観や死生観など多岐に渡り、今を生きる私たちの心を揺り動かす力があると思います。

- 営業時間 9:00~17:00(入館は16:30まで)

- 定休日 無休

- 料金

- 一 般 500円(400円)

- 中高生 250円(200円)

- 小学生 100円(80円)

- ※20名以上で団体割引きあり、( )内の金額は割引き後の料金

塾生・門下生をご祭神とする「松門神社」

松門神社では、松陰先生の塾生・門下生をご祭神として祀られています。

もともとは松陰神社の現社殿が竣工する前の社殿だったそうな。現社殿の竣工に伴い移築して、1956年に創建されました。

ご祭神には「久坂玄瑞命、高杉晋作命、伊藤博文命、山県有朋命、木戸孝允命」など、名前を聞いただけでもピンとくる人が多いだろう。当初は四十二柱が合肥されていましたが、2010年に松陰先生ご誕生百八十年を記念して、現在では五十二柱が祀られています。

また、塾生ではありませんが、柿崎吉五郎大人も合肥されているのに注目したい。彼は松陰先生が処刑された時、江戸伝馬獄の牢名主だったという。松陰先生の信頼を得て、最期の遺書「留魂録」を託されました。

彼はその後、三宅島へ流罪となりましたが、この留魂録を17年間守り抜き、松下村塾の塾生だった野村靖へ手渡したと伝わっています。彼のこの行動がなければ、今日まで私たちへ伝わることがなかったでしょう。

【神社仏閣の紹介(その1)】

旅先で訪れた神社仏閣を、下記記事で紹介します。

「学びの道」を歩き、松陰先生の教えを学ぶ

境内には「学びの道」と呼ばれる参道があり、表参道と並行して松門神社まで続いています。

この学びの道には、松陰先生が残した言葉を記した25基の句碑がある。句碑の前で足をとめて、ぜひ心の中で読み上げて下さいね。

たとえば「学は人たる所以を学ぶなり」や「知は行の本たり 行は知の実たり」といった言葉があるぞ。現代でも通じるものばかりなので、ためになること間違いなし。

個人的には、こちらの句碑の「総じて人々得手無得手あり 英雄の上にも無得手あり 愚者の中にも得手あり 其の得手を知ること 人を試(こころ)むるの要なり」というお言葉が心に残りました。

人と接するにあたり、大事にしたい考え方ですね。

カラフルな「傘みくじ」の光景

松陰神社の表参道を歩いていると、とても目を引くのが松の木にぶら下る「傘みくじ」でしょう。

白色や水色、黄色、ピンクなどカラフルな小さな傘が結ばれた参道は、実に華やかなので思わずカメラのシャッターを切ってしまう。まさにフォトスポットといえます。

傘が開くと運が開くとかけたおみくじは、女性に人気なんだそうな。ということで、運試しにぜひチャレンジしてみてはいかがですか。傘の表面に「快晴」と書かれていたら大吉。一方、「雨」だったら小吉ですよ。

晴天の下、色とりどりの小さな傘に装飾された参道を歩いていると、ウキウキ気分になるというものだ。

神様へご挨拶へ赴く前に、心の中が晴れやかになると思います。

【神社仏閣の紹介(その2)】

旅先で訪れた神社仏閣を、下記記事で紹介します。

松陰神社の基本情報とアクセス

| 住所 | 山口県萩市椿東1537 |

| 電話番号 | 0838-22-4643 |

【アクセス】

- JR東萩駅から徒歩約20分

- JR東萩駅からタクシーで約5分

- 萩循環まぁーるバス(東回りコース)で「松陰神社前」バス停を下車後すぐ

- 山陽自動車道「美祢東JCT」から車で約40分

松陰神社の駐車場

松陰神社には、境内と神社前の交通公園に普通車の無料駐車場があります。(境内約50台、神社前約58台)

また、有料ですが神社前の市営駐車場では、大型バスの駐車が可能です。(13台、1回500円)

まとめ

わずか30歳という若さでこの世を去った吉田松陰ですが、彼の思想や情熱は教え子たちに脈々と受け継がれました。

そして、日本の夜明けといえる明治維新が成ったのです。そんな彼を祀る松陰神社や松下村塾は、日本の未来を切り開いた場所ともいえるでしょう。

同じ志を持ち日本の未来を真剣に考えるというのは、現代を生きる私たちにとっても大切なこと。だからこそ、松陰先生の考え方は参考になると思います。

山口県萩市へ訪れた際には、松陰神社へ足を運んでみてはいかがですか。