山陰地方の西部を巡る旅の3日目は、山口県萩市から長門市へ向かいます。

昨日は、午前中に島根県の津和野市を観光して、午後から萩市へ向かいました。そのため、萩市を観光する時間があまり取れませんでしたね。(昨日の旅は、こちらの記事で紹介)

ということで、本日の午前中は、山陰の小京都・萩市を観光する予定ですよ。萩市といえば、幕末に活躍した高杉晋作や伊藤博文、木戸孝允など多くの偉人を輩出したことで有名。特に維新の先駆者と呼ばれる吉田松陰の存在が大きいです。

萩城下町には数多くの観光スポットが点在していますが、午前中に全て見て回るのは絶対に無理。また来る機会を作ればよいので、無理する必要はないかな。

そこで、松陰先生を祀る「松陰神社」や藩校・明倫館の遺構が残り観光拠点にピッタリな「萩・明倫学舎」へ足を運び、そして萩城跡(指月公園)と萩八景遊覧船を楽しむぞ。

本記事では、萩市の観光とその後に長門市を目指した旅の様子をお届けします。

目次

松陰神社を巡り旅立つ

本日の旅は、松陰神社から始まります。その昔、自転車で中国地方を一周した時に萩市へ訪れた記憶はありますが、その旅は観光メインではなく、自転車で走ることに重きを置いていました。

そのため、萩市はほぼ通過しただけでしたが、松陰神社へお詣りにきたのは覚えています。その時は、サッとお詣りしただけだったので、本日はじっくりと境内を見て回るぞ。

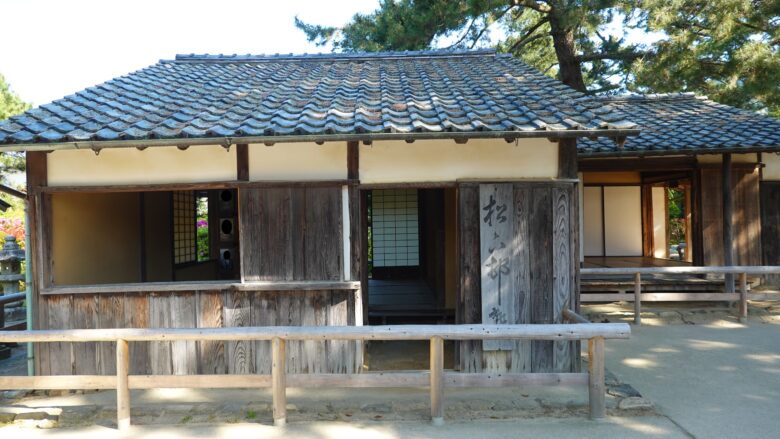

松陰神社は、幕末の思想家・教育者として、教え子たちに多大な影響を与えた人物「吉田松陰(よしだ しょういん)」をご祭神として祀る有名な神社ですね。境内には、松陰先生が主宰した世界遺産の「松下村塾」があるのも見逃せません。

松陰神社へは、朝の8時30分頃に到着したのですが、朝早くから参拝者がそれなりに多かったのは驚きました。さすがは萩市で有名な観光スポットですね。

拝殿にてお詣りを済ますと、境内を見て回りました。

境内には、松下村塾だけでなく、松陰先生が謹慎生活を送った実家こと「幽囚ノ旧宅」や、等身大のろう人形から松陰先生の思想と行動を学べる「吉田松陰歴史館」、宝物殿の「至誠館」など見どころが多い。

こちらが松下村塾ですよ。パッと見た目は、小さな小屋だと思うだろう。

しかし、この小さな小屋から日本の大変革を成し遂げた偉人たちが、続々と現れたのを思うと胸アツです。個人的には、たしかに学問を学ぶ環境は大事と思いますが、それよりも誰がどのように教えるほうが最重要と思うかな。

そういう意味では、幕末に松陰先生のようなお人が現れたのは本当に僥倖。彼がいなかったら、たとえ明治維新を成し遂げたとしても、今とは違う日本になっていたでしょう。

現代の教育は、ただ学問を教えてるだけにとどまらず、生徒指導や保護者対応、部活動指導、事務処理など色々やることが多すぎ。先生が多忙すぎるぞ。

小中学校の先生が、世界で一番長時間労働という話を聞いたことがありますが、誰もがスーパーマンじゃないのだから、何でもかんでも先生が対応するのは見直した方が良いですね。

吉田松陰歴史館では、松陰先生の30歳(数え年で29歳)という短い生涯を追体験できるのが面白い。

20の場面と70余体の等身大のリアルなろう人形を使って再現された、彼の壮絶な人生には心打たれます。

おっ、これは歴代総理のろう人形ではないですか。伊藤博文氏や山縣有朋氏、佐藤栄作氏、そして記憶にまだ新しい安部晋三氏もいるぞ。山口県出身で総理大臣に就任した7人が勢ぞろい。

松陰先生の生涯に感動していた後に、まさかこのような面白い演出に出会うとは、嬉しいサプライズです。

松陰神社については、下記関連記事でくわしく紹介します。

萩・明倫学舎は藩校「明倫館」の跡地に建つ

松陰神社を後にすると、萩篠生線(県道11号)を道なりに南下して、途中の四つ角を右折すると萩城下町へ向かいます。

萩城下町へ入る前に足を運びたいのは「萩・明倫学舎」ですね。萩・明倫学舎は、日本最大級の木造校舎であり、2014年(平成26年)3月まで現役の小学校として使用されていました。

2017年3月にリノベーションして、萩市の歴史・文化・自然を紹介する観光施設になっているというので、興味津々ですよ。

道なりにしばらく自転車を走らせていると、松本川に架かる松陰大橋が見えてきた。個人的には、橋から眺める川の景色が大好き。そのため、よく橋の上で自転車を停めては、風景を眺める機会が多いかな。

このような景色をみていると、心が落ち着きますね。この大橋を渡り、そのまま真っ直ぐ進むと、5分もしない内に萩・明倫学舎へ辿り着きました。

校舎の外観はデザイン良し、「モダン」という言葉がよく似合う。このような学校へ通っていたら、テンションも上がるだろうな。

それに、このような建築物を見ると、様々な角度で撮影したくなるのがカメラマン(自称)というものですね。

その後、校内へ入り受付を済ますと、復元された教室・廊下・校長室などを見て回りました。

昭和時代の教室の雰囲気が実にいい。木造りの机と椅子に懐かしさを感じる人も多いだろう。たとえ世代でなくても、この雰囲気が哀愁を醸し出しているぞ。

2013年に放映されたNHKドラマ「はじまりの歌」の舞台に選ばれたそうなので、ドラマのファンの人ならば、より楽しめるでしょう。

校舎内には、世界遺産「明治日本の産業革命遺産」を紹介する「世界遺産ビジターセンター」や、幕末から明治維新にかけての貴重な品々を展示する「幕末ミュージアム」などがあります。

その他にも観光拠点に役立つ観光インフォメーションセンターや、レストランやお土産を取り揃えたショップなどがあり、萩観光の拠点にピッタリです。

もともと萩・明倫学舎が建っている場所は、萩藩の藩校・明倫館の敷地でした。そのため、敷地内には明倫館の遺跡(南門・明倫館碑・観徳門・有備館)が残っている。(校内には、明倫館や旧明倫小学校の展示品あり)

駐車場から本館へ向かって歩いていると、立派な佇まいの門に気が付くだろう。それが藩校・明倫館の遺構「南門」ですね。

藩主が聖廟を拝するなど特別な行事を行なう時にしか開かれなかったそうな。本願寺山口別院に移され正門となっていましたが、2004年に寄付されて元の位置に戻されました。

門に掲げた扁額には、力強く書かれた「館倫明」の文字がいい感じ。江戸時代中期の書家・草場居敬(くさば きょけい)の作だそうです。

この南門は、新明倫館の正門として建てましたが、扁額は旧明倫館時代のものですよ。

南門の前を過ぎると、見えてくるのが大きな石碑。6代藩主・毛利宗広(もうり むねひろ)が、明倫館の創建の由来を記して建てました。

碑文の終わりの方を見てみると、欠字になっている箇所がありますね。これは、幕末の尊皇攘夷運動にて、館内の学生が幕命を崇奉していたため、文字を磨り潰してしまったのが原因だそうです。

いつの時代にも、後先考えずに行動してしまう衝動を抑えられない人がいますが、私たちの生きる現代では、そういう人が増えているような気がします。

現代社会は、情報量が多すぎて刺激への過敏さや注意の偏りが目立ちやすい。発達障害が顕在化しやすい環境なので、時には情報をシャットダウンして生活するのも大事だろうな。

この石碑の足元を注目。なんと大きなカメの石像があるではないですか。これはカメでなくて、中国の伝説上の動物「贔屓(ひいき)」でしょう。贔屓は、龍の子供である「竜生九子」の一つで、重いものを支えるの好きな動物なんだとか。

石碑を支える動物として知られていますが、初見では絶対カメと思ってしまいます。(私もそうでした)

萩・明倫学舎については、下記関連記事でくわしく紹介します。

萩市街の観光

萩・明倫学舎を後にすると、あっという間に萩城下町エリアに入りました。

このエリアは、毛利輝元が1604年(慶長9年)に萩城を築城して以降、260年に渡り城下町として栄えており、中・下級武士の武家屋敷が軒を連ねています。

また、橋本川と松本川によって形成されたデルタ地帯であり、日本海にも囲まれた「水の都」という表現がピタリと当てはまる町ですね。

高杉晋作や伊藤博文が学び遊んだ「円政寺」や、維新三傑の一人である木戸孝允の旧家、萩藩の御用商人を務めていた菊屋家住宅など一つ一つ見て回っていると、午後からは長門市へ向こう予定のため時間が全く足りません。

今回の旅の計画を立てる時に、訪れたい場所が多すぎて絞り込むのに苦労したかな。最終的には、萩の町並みを見て回り、萩城跡と萩八景遊覧船を楽しむことに決定しました。

次回萩市へ訪れた時には、城下町を形作る様々な住宅や萩博物館、萩ゆかりの神社仏閣などへ訪れたいですね。ということで、萩の町並みを見て回るぞ!!!

レトロな町並みと白壁が織りなす景観が独創的。見応えのある町並みですが、維持するのも大変だろうな。そんなことを考えていると、指月川に架かる指月橋へ辿り着きました。

この橋のたもとには、萩八景遊覧船の乗り場を発見。ここから約350mほど離れたところには、萩城跡があるので先にそちらへ向かった次第です。

萩城跡は、今は指月公園として整備されており、萩城時代にあった、美しい石垣や堀など城跡の形跡をよく残しています。

それに自転車での乗り入れがOK。ということで、自転車で中へ入ったのですが、路面状況がロードバイクでは厳しく、結局歩くことに。自転車を押しながら園内を見て回りました。

萩城跡(指月公園)と萩八景遊覧船については、下記関連記事でくわしく紹介します。

とある踏切での出来事

萩市街地の観光を終えると、よいよ長門市へ向けて出発です。まずは、橋本川に架かる常盤大橋を渡り玉江浦地区へ入ります。

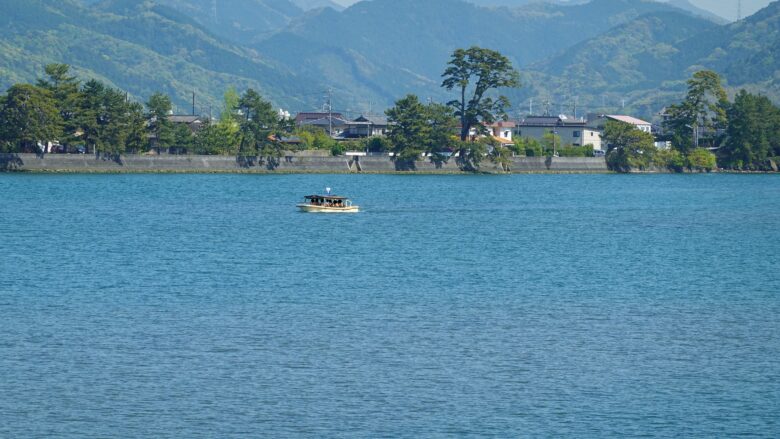

常盤大橋では、ふと川面へ目を向けると遊覧船を発見。あれは、先ほどまで私も乗っていた船ですね。

旅を続けていると、こういう光景を目の当たりにする機会がそれなりにあり、その都度「私も乗りたい♪」と思ってしまう。そして、時間は大丈夫なのかと真剣に考えてしまいます。

個人的には、時間的に問題がなさそうならば遊覧船に乗るというのが、よくあるパターンですね。そういう人は、結構多いのではないだろうか。

その後、萩三隅線(県道64号)を南下して、玉江駅前を通過。玉江川に架かる橋を渡ると、萩三隅線と国道191号線が交わる交差点へ到着。この交差点を右折して、国道191号線を南西方向へ進み玉江地区を抜けるつもりだったのですが、右折ポイントを見誤って萩三隅線を直進することに。

サイコンのマップを見ると、コースから外れていることが分かり、マップから国道191号へつながる近道を確認すると、どうやら線路の向こう側へ一旦出て、道なりに進めば国道へ合流することが分かりました。

となれば、やることは近道を通ることだろう。こういうリカバリーは、旅人としての経験値のなせる技ですね。

おっ、珍しい踏切を発見。普段良く見かけるは、黄色と黒の組み合わせた色の遮断機がある踏切ですね。初めて見たゲートタイプの踏切に興味津々ですよ。

踏切の渡り方が書かれた説明板を見ると、列車の進来を知らせる装置がないということ。そんな踏切が存在するとは・・・

昼間は見通しがいいので、電車がくるのは直ぐに分かりますが、夜に渡るのは怖すぎる。こういう踏切もあるのだなと勉強になりました。

とりあえず、ゲートを押して線路を渡り、国道への近道を見ると路面状態が悪すぎ。

短い草に覆われた道には、たくさんの石ころが落ちており、このような道を自転車で走れば、パンクしてしまいそう。ママチャリならともかく、ロードバイクでは無理かな。

サイコンのマップでは、路面状態まで分からないから仕方がないですね。結局、来た道を引き返して交差点から国道へ入りました。まさに「急がば回れ」のことわざ通りの展開に、思わず苦笑いするしかなかったです。

長門市へ向けて海沿いの林道を征く

国道191号線を道なりに走り、途中から三見停車場三見市線(県道296号)へ右折し道なりに進みます。このまま道なりに進めば、再び萩三隅線(県道64号)へ合流し、しばらくすると三見川が見えてきたので、川沿いの道へコースを変更しました。

実は、川沿いの道へコース変更せず、萩三隅線を道なりへ進めば長門本面へ向かうのですが、山陰本線の電車が通る海沿いのコースの方が、景観的に良さそう。それに車通りも少なそうです。

そういう理由でこのコースを選んだのだけど、「吉」とでるか「凶」とでるかは、行ってみないと分かりません。

三見川には、鯉のぼりが優雅に泳いでいる区間があり、こういうのを見るワクワクするかな。そして、子供の頃を思い出す人も多いのではないだろうか。

鯉のぼりの川渡しは、春から初夏にかけての風物詩として全国に見られるけど、その地域によって規模は様々。大規模な川渡しは壮観ですが、小規模でも趣きがあって大変喜ばしい。このような風物詩は、未来永劫ずっと続いてほしいです。

三見公民館前へ通りかかると、鶴の壁画を目撃。思わず自転車を停めてまじまじと見物することに。

夕日をバックに二匹の鶴が躍る姿が印象的。それに加えて、周りの取り巻きの鶴たちが、天に向かって声を上げる姿がいいかな。

何かいわれがあるのかは分かりませんが、鯉のぼりの川渡しといい良いものが見られました。

日本海沿いにある道へ入ると、初めのうちは林道コースが続くので、景観は少し物足りない。

「早く日本海が見たいぞ」と思いながら、自転車のペダルを黙々と回し続けます。しばらくすると、林道を抜けて右手側には、日本海が広がる絶景コースに様変わり。

これには、テンションが上がるしかないでしょ。期待以上の景観に、思わず「うぉ!!!」と声が出ましたね。

日本海は荒々しいイメージがありますが、場所によっては穏やかな凪が見られるという。三見地区もそんな場所の一つのようだ。

このコースを選んで正解でしたね。それに誰一人ともすれちがっていないため、この景色を独り占め。このような穴場を見つけると、嬉しくなります。

日本海の景色を眺めて過ごしながら、ゆっくりと自転車を走らせていると踏切が見えてきた。今度の踏切は、お馴染みの遮断機があるぞ。

残念ながら穴場コースともそろそろお別れですね。というのは、この踏切を越えるとすぐに萩三隅線(県道64号)へ合流するので、交通量は間違いなく増えるでしょう。

長門市へ到着

萩三隅線へ入りアップダウンが続きますが、車の交通量は思ったより少なくて走りやすいです。南側には国道191号が並走しているので、車はそちらを使う人が多いのだろう。

この辺りの萩三隅線は、林道コースが続いたり、日本海の絶景が見えることも。それに道中には「道の駅 さんさん三見」があるのも良いですね。

いつもは道の駅へ立ち寄ることが多いのですが、穴場コースを使って萩三隅線へ合流したため、合流場所からこの道の駅へ行くには、東側へ約1kmほど戻らなくてはならない。

当初の予定では、この道の駅へ立ち寄るつもりだったのですが、実際の現場をみて、急坂を上らないといけないことが分かったのでパスしたぞ。

それにあと東へ約8kmほど進めば、長門市三隅地区の町中へ入ります。体力的にも全然余裕があるので休憩は入りません。

長門三隅駅へ到着する頃には、ほぼ平坦路になっており、次の目的地である長門市仙崎地区まで約5km。

ということで、スピードを緩めずに、ノンストップで爆走すると、あっという間に仙崎湾に面した場所にある「道の駅 センザキッチン」へ到着しました。

この道の駅の海側には、青海島観光汽船の乗り場があります。観光船へ乗り込むと、「海上アルプス」と呼ばれている青海島のクルージングが楽しめる。

明日は朝一番の便で、クルージングをする予定ですよ。いや~、今から明日が楽しみだ。天気予報では本日と同じ晴天の予報ですが、波の状態がどうなるのか心配だな。

というのは、青海島観光汽船のコースは、当日の波の状態によって決まるからです。青海島一周コースや観音洞コース、赤瀬コースなど全部で5つのコースがあり、どのコースになるのかは明日のお楽しみ。

できれば「青海島一周コース」か「観音洞コース」が当たって欲しい。

乗り場の奥には、「NAGATO」文字のモニュメントを発見。このようなモニュメントを見かけたら、愛車と記念撮影してしまうのが、サイクリストの性(さが)でしょう。

その後、長門市駅を立ち寄った後でお宿へ向かい、本日の旅は終わりを告げました。

まとめ

本日は晴天に恵まれた旅日和の1日であり、午前中は萩観光、午後からは長門市へ向けて自転車で旅をしました。

萩市の観光では、松陰神社や萩・明倫学舎へ足を運び、その後に萩城下町を巡りながら萩城跡(指月公園)を見物すると、萩八景遊覧船にて水上散歩を楽しんだ次第です。

松陰神社の境内には、松陰が主宰した松下村塾があったり、吉田松陰歴史館で松陰先生の生涯をリアルなろう人形で説明していたのは印象的だったかな。

また、萩・明倫学舎は日本最大級の木造校舎として、それだけでも見応えがありました。校舎内には懐かしさを感じる教室や、幕末から明治にかけての数々の展示品があり、敷地内には藩校・明倫館の遺構など見どころが多かったです。

さて、明日は青海島のクルージングを楽しんだ後で、日本三大カルストの一つに数えられる秋吉台を通過して、地底王国の名に相応しい鍾乳洞・秋吉台へ向かいます。どのような景色が見られるのか、楽しみですね。