私たちが普段から当たり前のように使っている「漢字」。色んな意味で有効活用できる面白いものですね。

たとえば、家族や友人などと会話している時に、共通の話題として盛り上がる時もある。また、初めて会った人に漢字にまつわる話をすると、興味を持たれるかも知れません。

京都府京都市には、「漢字」の魅力をたっぶりと紹介している博物館があり、それが「漢字ミュージアム」です。

漢字と聞くと、何だか堅苦しいと思う人がいますが、こちらの博物館では、楽しみながら漢字の歴史や成り立ちをゲーム感覚で学べるのが面白い。「今年の漢字」や「漢字5万字タワー」など見どころが多く、まさに新感覚で漢字をまなべる学び舎ですよ。

本記事では、子供から大人まで楽しめる「漢字ミュージアム」の魅力を紹介します。

目次

漢字ミュージアムとは

漢字ミュージアムは、京都府京都市東山区祇園町に位置しており、漢字をテーマにしている博物館です。正式名称は「漢検漢字博物館・図書館」といいます。漢字ミュージアムは通称ですね。

2011年に閉校した弥栄中学校の跡地に建てられた施設であり、2016年6月に公益財団法人日本漢字能力検定協会により開館しました。

1階では、主に漢字の歴史などを学べ、2階では漢字の書き順や書体など楽しみながら学べる構成となっています。

面白いのは、漢字をただ見るだけでなく、触れたり、ゲームを通じて学べるので、堅苦しさが全くないのが良い感じ。漢字の普及を目指すのに貢献しているといえるだろう。

また、カフェが併設されているので、頭を使った後は休憩していきたいものだ。抹茶スイーツなど京都らしいメニューをご賞味あれ。さらにミュージアムショップも併設しており、京都の伝統行事である祇園祭の山鉾も展示しています。

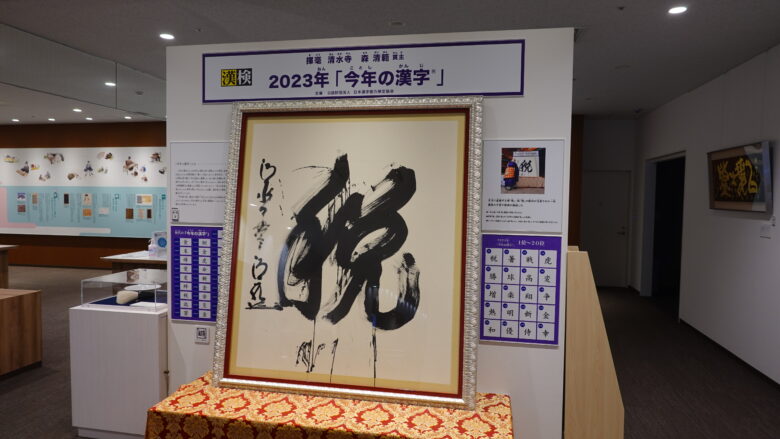

「今年の漢字」でその年に何があったのか振り返る

エントランスへ入り受付を済ませると、まず最初に目に付くのが「今年の漢字」です。

「今年の漢字」とは、毎年12月12日に京都・清水寺で発表される年末の風物詩として有名なので、知っている人も多いでしょう。

始まりは1995年までさかのぼり、日本漢字能力検定協会が始めました。毎年その年に相応しい漢字一文字を公募によって決めています。

2024年の秋に訪れた私がみた「今年の漢字」は、前年に選ばれた「税」の一文字だ。それが、ドーンとでかでかと達筆な筆跡で描かれていました。

確かに2023年は、税に関する制度変更や増税議論が活発に行われたと記憶しています。そう思うと納得感があるかな。しかし、税の話題がでると、嬉しくない話(増税など)ばかりになるイメージがあるのは、私だけでしょうかね。

「税」の文字以外にも候補として「暑」「戦」「虎」などがあったみたい。個人的には「暑」に1票を入れるかな。

また、別のエリアでは過去の「今年の漢字」をまとめて見学できます。

たとえば2019年の今年の漢字は「令」ですね。新天皇の御即位により年号が「令和」になった年なのは記憶に新しい。新たな時代の幕開けとして、「令」の一文字には明るい未来を願う思いを込めている。

残念ながら令和になって数年経過しましたが、景気がよいという実感はまだ感じません。

ちなみに2024年の今年の漢字は「金」ですよ。さて2025年以降は、どのような漢字になるのか楽しみですね。

圧巻の漢字5万字タワーにビックリ

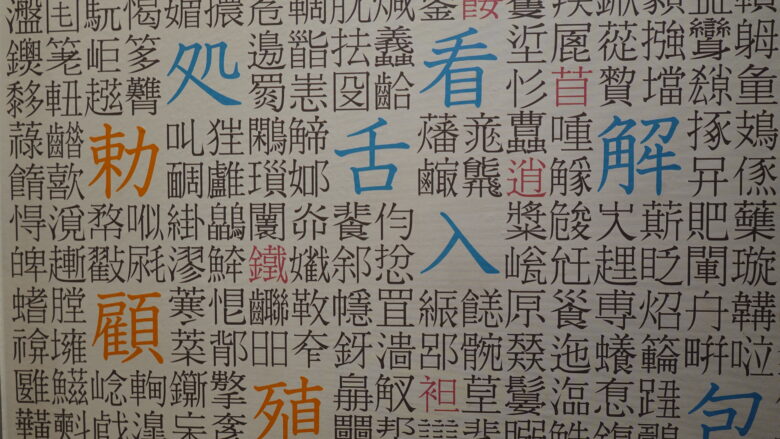

館内中央に見えるエレベーターの周りには、びっしりと書かれた漢字だらけの壁に目が釘付けになります。

インパクト抜群なこの壁の正体は、「漢字5万字タワー」と呼ばれる展示品ですね。

このタワーには、漢字辞典の最高峰・大漢和辞典に収録された漢字が5万字も書かれているというのだから凄すぎる。

学校で習った見覚えのある漢字から全く読めない難読な漢字まで、ズラリと並んでいるぞ。所々にフォントサイズが大きな漢字があるのがGood。大きな漢字を起点にして、自分の名前や好きな言葉を探してみよう。

実際、高さ15mの壁の中から見つけ出すのは、運がなければ見つけるのはほぼ不可能だ。名前を探しているだけで、閉館時間になっていても不思議ではないですね。

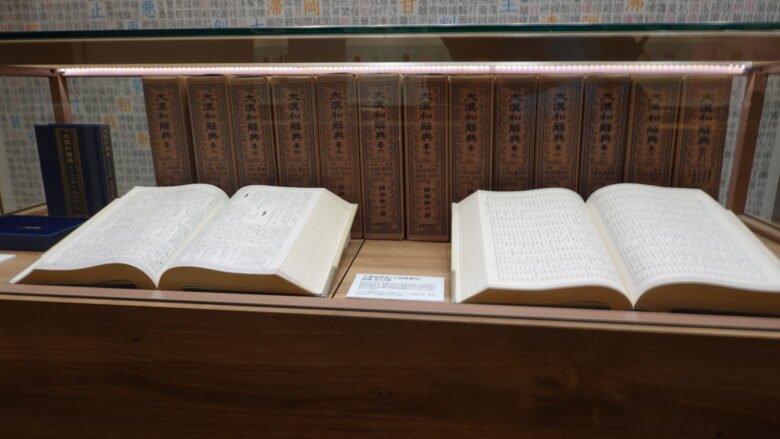

おっ、これは大漢和辞典ではないですか。

全13巻の分厚い辞典を目の当たりにすると、日本で使われる漢字の多さをより実感できます。

【博物館の紹介(その1)】

旅先で訪れた様々な博物館を、下記記事で紹介します。

漢字回転すしにチャレンジ!

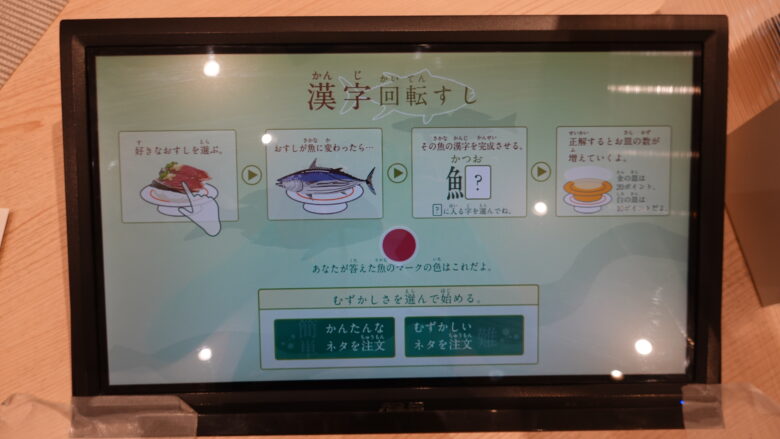

ゲームを通して楽しく漢字を学べるのが「漢字回転すし」のコーナーです。

ゲームは1回につき、5つの寿司ネタ(魚)の漢字表記を3択から選ぶクイズ形式となっています。

問題の難易度は、お皿の色により違っており、金色のお皿は高得点となる。当然ですが、金色の皿は問題の難易度が跳ね上がるぞ。100点満点を目指すなら、金色のお皿を積極的に狙っていこう。

釣りを趣味にしている人には優しい問題かも知れませんが、そうでなければ魚の漢字を見かける機会なんて寿司屋以外にそうそうないだろうな。なので、大人でも苦戦するレベルの問題が出題されます。

ということで、早速チャレンジしてみました。金色のお皿はあえて狙いませんが、それでも結構手強い。

「鮪」はマグロと読む、これは知っている。「鶏魚」はニワトリにサカナと書いてイサキと読むなんて知らなかったな。

残念ながら30点という結果に。ちなみに、回答を間違えると、魚があられもない姿になる演出があるのが何気に面白いですね。

また、近くには寿司屋で見かける湯飲みのビッグサイズが置いてあるぞ。せっかくなので、記念に1枚撮っていこう。

それに「漢字回転すし」のゲームを始める前に、この巨大湯飲みに記した漢字を見て予習すれば、高得点を狙えると思います。(私は後から気付いたのでした・・・トホホ)

体験シートで甲骨文字占いなどを楽しむ

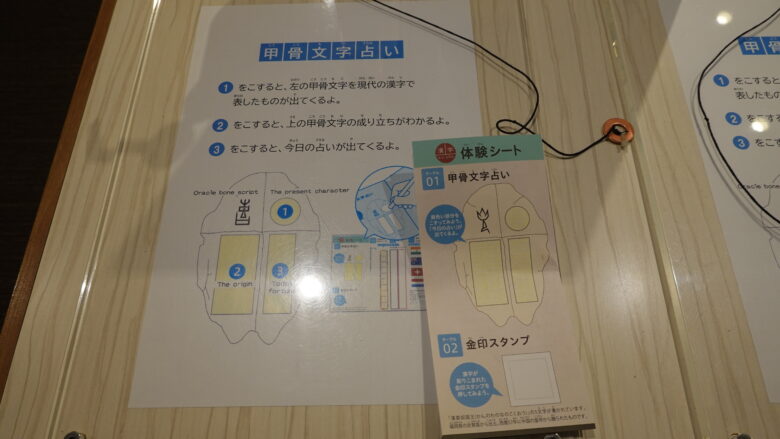

受付で渡される体験シートを使い、甲骨文字占いや金印スタンプを押したりできます。また、自分の名前をひらがなやカタカナを使って万葉仮名に変換できるので、ぜひお試しあれ。

甲骨文字は、約3,000年前に使われていた中国最古の文字体系ですね。体験シートの甲骨文字占いの部分をこすれば、今日の運勢を占ってくれます。

こちらの大きな甲羅周りにある漢字に手をかざすと、そのルーツである甲骨文字に姿を変えて、甲羅の表面へ移動するという寸法だ。これは面白いので、ぜひ体験して下さいね。

さらに歴史の教科書で習う「金印」を自分の手で押すことができます。実際に試してみると、本当に「漢委奴国王」(かんのわのなのこくおう)の文字をスタンプできました♪♪♪

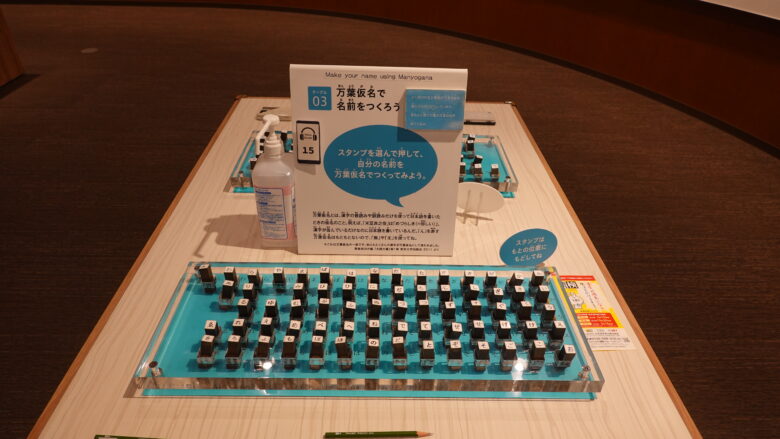

こちらのコーナーでは、自分の名前を万葉仮名に変換できるスタンプを置いてある。万葉仮名とは、日本で漢字を使い、日本語を表記した最初の文字体系ですね。

もしカップルで訪れたのであれば、お互いの名前を万葉仮名を使って交換し合ってみよう。お二人で協力しあえば、より思い出深いデートになること間違いなし。

たとえカップルでなくても家族や友人、知人でもOK。楽しい時間を共有すると、絆がより深まるものですね。

【博物館の紹介(その2)】

旅先で訪れた様々な博物館を、下記記事で紹介します。

漢字を学べるコーナーが満載

館内には、食べ物・地名・四字熟語・生活など各テーマ別にまとめた漢字を、楽しく学ぶブースが点在しています。その中には、体を使って漢字を作るブースもあるのだから、興味をそそるというものだ。

また、児童向けの絵本から学生・大人向けの本や辞典まで、漢字を学ぶ図書館エリアがあるので足を運んでみよう。

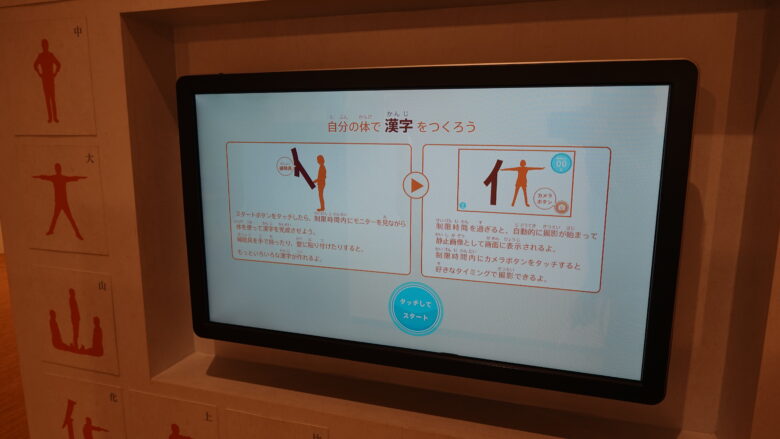

自分の体で漢字を作るブースでは、制限時間内にモニターを見ながら体を使って漢字を作ること。

制限時間が過ぎると自動的に撮影が始まり、静止画像として画面に表示される。カメラボタンを押せば撮影できるので、ドンドン漢字を作っていこう。

補助具を使えばさらに色々な漢字を作れるぞ。1人でも仲間と一緒に作ってもOK。オリジナル漢字を作るのも楽しいです。

「おもしろ漢字ばなし」のブースでは、授業で聞くことのない面白い話題に興味津々。

たとえば「龘(音読み:とう、訓読み:ゆき)」という漢字を知っていますか。縦横に16画数の「龍」の漢字が4つ並べており、16×4で64画数もある。画数が最も多い漢字の一つなんだとか。

「口数が多い」「おしゃべり」という意味を表しています。それにしても書くのが面倒くさそうな漢字だな~。ちなみに私は今まで一度も使ったことはありません。

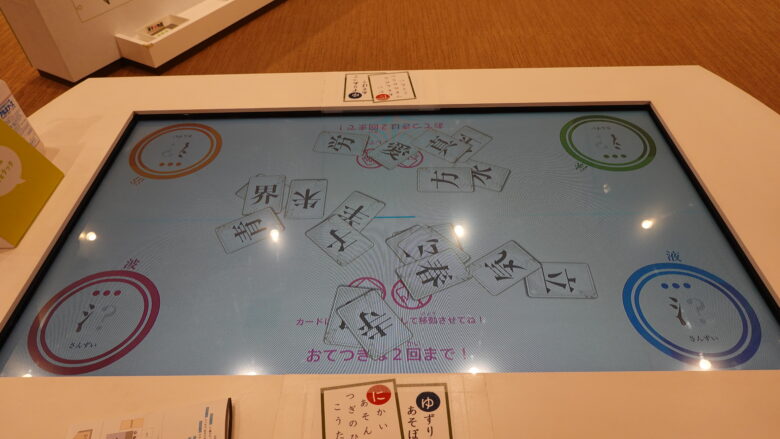

各ブースで紹介している内容はどれも面白いものばかり。その中でも個人的に気に入ったのが、こちらの部首の組み合わせゲームです。

お題の部首と文字が書かれたカードを組み合わせて、正しい漢字を作るゲームは想像以上に熱中度高し。最大で4人対戦ができるというのだから、仲間と一緒にワイワイ楽しめますね。

私は始めのうちはゲームを理解するまで苦戦しましたが、徐々に慣れてくると面白い。お手付きは2回まで大丈夫なので、ぜひ全ての漢字を完成させて下さいね。

歴史好きにも納得、漢字の歴史絵巻が面白い

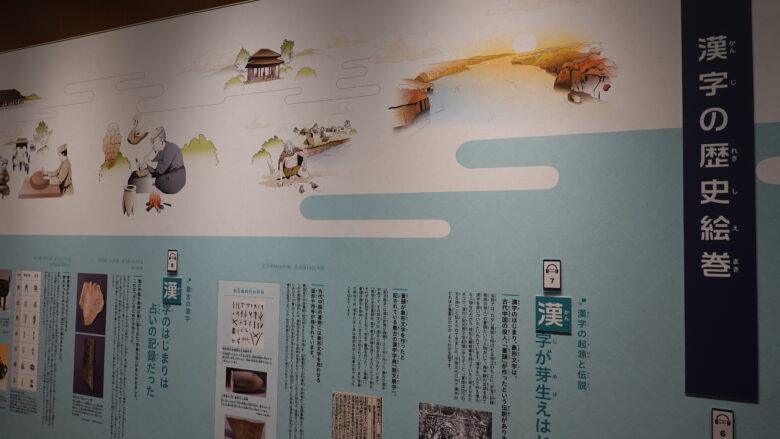

館内には、漢字の歴史を学べる約30mの絵巻が展示されています。

古代中国には蒼頡(そうけつ)いう人物がいて、鳥や獣の足跡から漢字を思いついたとか。いわゆる漢字のルーツとなる象形文字の始まりです。

その後、春秋戦国時代では各地の王が独自の政治をしていたため、漢字の種類は国ごとに定まっており、秦の始皇帝が国を統一すると、標準となる漢字をまとめました。

日本に中国から漢字がやってきたのは、後漢王朝に貢物を捧げて、光武帝が金印(漢字のスタンプ)を使者へ与えて帰郷してからです。日本では、しだいに漢文が和風化していき、漢字に日本語訳を付加した「訓読み」が誕生したのだから、応用力が凄いですね。

その後、日本独自の和製漢字が大量に作り出されており、漢字をベースにして私たちが普段からよく使う「ひらがな」や「カタカナ」が誕生しました。

日本では、漢字・ひらがな・カタカナを組み合わせて文章を作り、漢字には音読みと訓読みがあります。さらに漢字の読み方が、文章や単語よって変わったりするので、日本語は世界でも最も難しい言語の一つとして知られています。

【博物館の紹介(その3)】

旅先で訪れた様々な博物館を、下記記事で紹介します。

期間限定の企画展に注目

漢字ミュージアムでは、期間限定で様々な企画を発表しています。

私が訪れた時の企画展は「漢字で感じる色めぐり」でした。この企画展は、2024年10月29日から2025年5月6日まで開催。

私たちは日常生活の中で常に様々な色彩に触れており、そこから与えられるイメージを強く意識する機会が多い。それは漢字を使った色の名前にもいえることだ。

今一度、色彩が果たしてきた役割と意義を見つめなおしてみませんか。

こちらの名前の書かれたパネルをぐるりと回すと、その色にまつわる解説が書かれています。

たとえば「白緑(びゃくろく)」は、緑青(ろくしょう)の顔料となる孔雀石をさらに細かく砕いて、より薄くした色だ。そもそも鉱物から顔料を作る際、その粒子は細かくなるほど色が淡くなる。

白緑は、白光する慈愛に満ちた色なので、古くから仏画や仏像に使われている。なので、神社仏閣巡りをしていると、色の名前を知らなくても目にした人は多いと思います。

過去には「漢字水族館」や「漢字で忍者修行」などユニークな企画を開催しているぞ。期間限定の企画展については、漢字ミュージアムの公式ホームページでチェックして下さいね。

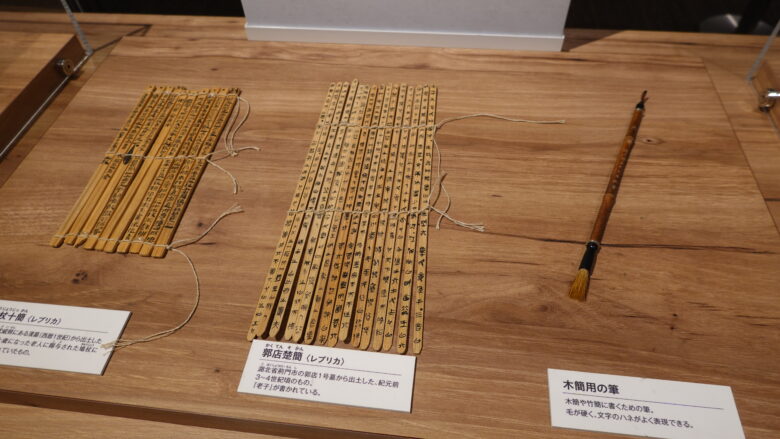

技術の進歩は道具の進化につながる

漢字など文字を書く道具は、時代とともに進化してきました。

世界各地の古代文明で使われていた物には、石や粘土板が有名ですね。また、木や竹を削った木簡や竹簡もある。

特殊なものには、亀の甲羅や動物の骨、青銅器を使う物もあったというのだから言葉を残すというのは、それだけ大事なことでした。

その後、中国にて紙が発明され、長い年月をかけて世界中に広まり、現代にも使われる便利な書写材料として扱っています。

近年、コンピュータの発達が目覚ましく、紙の需要は減少傾向ですね。それでも大多数の人にとって、日常生活の中で接触する文字は、紙を媒体にするものが圧倒的に多いです。

実際、雑誌・新聞・パンフレット・ポスターなど紙の上に印刷されたものを目にしない日はないだろうな。ということで、まだまだ紙の時代は続くと思われます。

漢字検定にて自分の力を腕試し

本館にて楽しく漢字を学んだ後は、漢字検定(略:漢検)に挑戦してみよう。

どれだけ自分の力が上がったのか、試すのに持って来いですね。漢検は、漢検コーナーにあるタブレットやゲーム機を使って行ないます。

そもそも漢検とは、日本漢字能力検定協会が実施する漢字能力の検定のこと。漢字の読み書きや意味の理解、文章での使用能力などを測定してくれるありがたい試験ですよ。

等級は10級から1級まであって、年齢に関係なく誰でも受験ができる。漢字を正しく知っていると、プライベートや仕事を始め、高校・大学入試、就職活動などで役立つ場面が多いです。

漢字ミュージアムの基本情報とアクセス

| 住所 | 京都府京都市東山区祇園町南側551 |

| 電話番号 | 075-757-8686 |

| 営業時間 | 9:30~17:00(最終入館 16:30) |

| 定休日 | 月曜日(休館日が祝日の場合は、よく平日に振り替え) |

| 入館料 | 大人 800円 大学生・高校生 500円 中・小学生 300円 未就学児・障害者 無料 |

【アクセス】

- 京阪本線・祇園四条駅から徒歩約5分

- 阪急京都線・京都河原町から徒歩約8分

- 地下鉄東西線・東山駅から徒歩約10分

漢字ミュージアムの駐車場

漢字ミュージアムには、駐車場がありません。周辺の有料駐車場を利用しましょう。

ただし、駐輪場はあるので、スタッフに声をかけると案内してくれます。

まとめ

漢字ミュージアムは、漢字に関する幅広い知識を体験的に習得できる新感覚の学び舎です。

古代文字の実物があったり、漢字の成り立ちなどを面白く学べます。漢字を通して、日本の文化や歴史を深く理解できますね。

「今年の漢字」や「漢字5万字タワー」を始め、漢字回転すし、漢字の歴史絵巻などを通して、漢字を楽しく学べる工夫が盛りだくさん。子供から大人まで楽しく学べます。

館内を一通り見て回ったら、最後に漢字検定をチャレンジして、自分の力を試してみよう。

また、1階には、ミュージアムショップがあるのでお土産にどうぞ。さらに気軽に立ち寄れるカフェまで併設されているので、頭を使った後の休憩場所にぴったり。

京都市へ訪れた際には、ぜひ漢字ミュージアムへ足を運んでみてはいかがですか。