香川県丸亀市の沖合には、かつて塩飽(しわく)水軍の本拠地であった「本島(ほんじま)」があります。

本島の歴史は古く、織田信長・豊臣秀吉・徳川家康といった時の権力者から朱印状を授かり、本島を含む周囲の島々を自治していました。

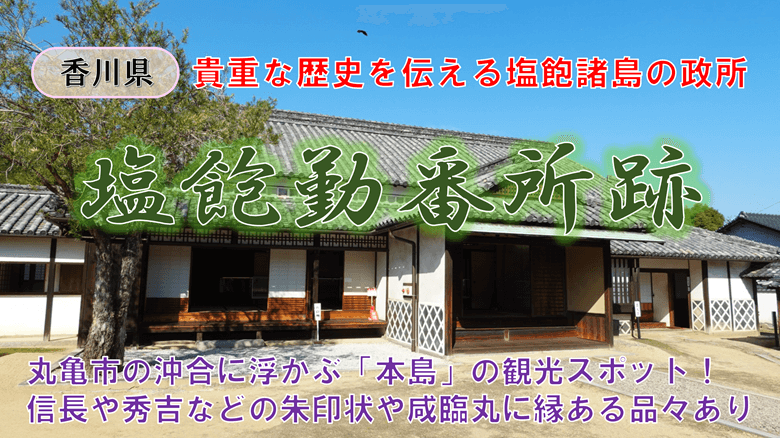

その政所跡が本島には残っており、「塩飽勤番所跡(しわくきんばんしょ)」として一般公開されています。

塩飽勤番所跡では朱印状を始め、太平洋を越えてアメリカへ渡航した咸臨丸に乗り込んだ水夫の遺品が残されているのでお見逃しなく。

本記事では、塩飽諸島の歴史を今に伝える「塩飽勤番所跡」の見どころを紹介します。

目次

塩飽勤番所跡とは

塩飽勤番所は、香川県丸亀市本島に位置する塩飽諸島の旧政庁です。

塩飽諸島は、古くから塩飽水軍の本拠地として繁栄してきました。豊臣時代以降では、塩飽全島1,250石の領有を認める朱印状を所有するほどですよ。

塩飽諸島に暮らす650人の舟方衆は、大名に対し「人名(にんみょう)」と呼ばれ、これを束ねていたのが年寄(としより)です。4名の年寄が交代で、自宅に朱印状を保管し、政務を行ないました。

以前は世襲による年寄が取り仕切っていたのですが、1789(寛政元年)に島中の窮状と公役の軽減を幕府に直訴を行なった結果、見事に改革が推し進められることに。こうして、1798年(寛政10年)に塩飽全島を治める塩飽勤番所が本島に建設された次第です。

そして、人名の中から選ばれた代表者3名の新たな年寄が、交代で政務を執り、明治初期の廃藩まで続きました。

廃藩により塩飽領が解体された後は、勤番所は本島村役場として流用。その後、1954年の丸亀市と合併後には、本島支所に転用され、1970年7月に国の史跡指定を受けました。

1977年には復元され今に至ります。現在は、市からの委託された塩飽勤番所顕彰保存会が運営しており、その所有者が今も塩飽人名650人というのだから歴史と伝統を感じますね。

【周辺の見どころ】

塩飽勤番所跡周辺の見どころを、下記記事で紹介します。

立派な長屋門と美しい主屋

そもそも勤番所とは、地元の年寄が政務を勤めた場所として全国的にも珍しい建物です。なので、主屋の中へ入る前に、建物の外観をじっくりと見物していこう。

四方を約42mの土塀で囲み、南側に長屋門を設けています。本島港から塩飽勤番所跡へ向かっていると、まず初めにこの土塀が目に留まる。そして、その先には長屋門が登場だ。

白壁が続く長屋門というのは、風情を感じてしまう。それに、立派な門構えを見るだけでも、塩飽勤番所がいかに重要な施設だったのか想像できます。

ちなみに長屋門には、番人部屋が付設しているぞ。長屋門をくぐると、すぐに受付場所があるので、まずはそちらに足を運んで下さいね。

敷地内へ一歩足を踏み入れると、前の目には入母屋造りで本瓦葺きの主屋が見えてくる。

日本の伝統的な工法で建てられた建物というのは、感動を覚えることが多い。やはり、自然素材を用いた風土や生活に根付いた造りというのは、琴線に触れてしまいます。

その美しく立派な主屋の外観に拍手喝采を贈りたい。現在主屋は、塩飽の歴史資料館として公開中です。

また、主屋の前には、今上天皇が浩宮徳仁親王であった当時にお出しした御歌の歌碑を見つけました。

このような歴史ある建物には、意外と歌碑はよく見かけるので、ぜひ探し出してみよう。

敷地は約450坪あり、主屋以外にも御朱印庫や牢屋跡などの付属建物があるぞ。見て歩くだけならば、10分もかかりません。

牢屋跡は農具などを展示しているだけでなく、休憩場所も兼ねているみたい。ポットやお茶が用意されているのは、ありがたいかな。なので、見学後に一息ついていくのに持って来いですね。

【建築物の紹介(その1)】

塩飽勤番所跡と同じく見ごたえのある建築物を、下記記事で紹介します。

時の権力者から授かった「朱印状」

戦国時代に活躍した瀬戸内海の水軍といえば、村上水軍を思い浮かべる人が多いですが、塩飽水軍も村上水軍同様に瀬戸内海でその名を轟かせた海賊です。

塩飽水軍は、村上水軍と違って軍船のような分かりやすい武力ではなく、荷物を運ぶ輸送船を中心にした部隊でした。そのため、操船技術や航海術に長けた集団として、時の権力者たちにとっては、たいへん重宝する存在だったわけです。

いつの時代も戦いには、ロジスティクスが最重要。いかに最強の装備を整えたとしても、補給や補充が続かなければ、使い切りで終わり戦いを継続できません。また、戦いの後の統治が上手にできないでしょう。

そんな塩飽水軍だからこそ、朱印状を授かったのも分かる話ですね。

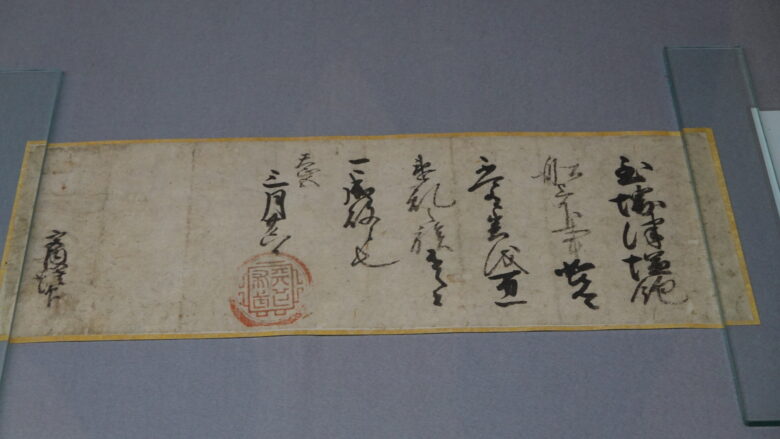

そもそも朱印状とは、武将が領地を与えたり、特別の権利を許可する時に朱印を押して発行した書状のこと。江戸時代以前は、将軍のみが朱印を使用できていた特別な物でした。

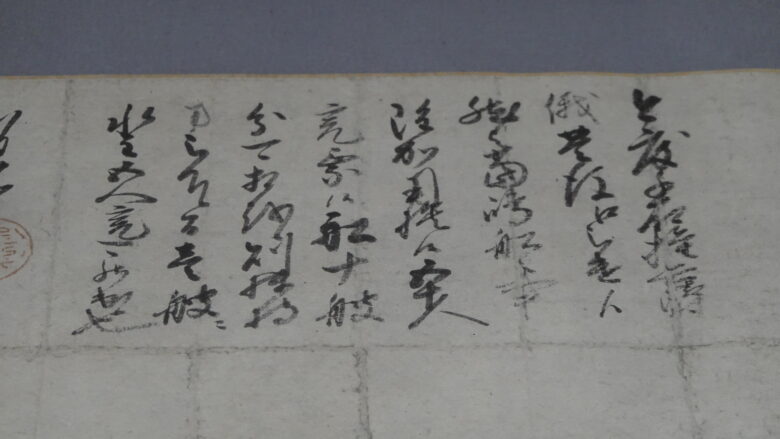

こちらは、織田信長から堺代官の松井友閑(まつい ゆうかん)に贈られた朱印状です。

堺港へ出入りする塩飽船に対して、塩飽船から七五尋(約136m)の範囲は、塩飽船以外の航行や停泊はできないという「触れ掛り」の特権が与えられていました。

これに違反したものは成敗せよというのだから、かなり優遇されていたことが分かります。

こちらは、豊臣秀吉の朱印状です。

秀吉による九州討伐において、仙石秀久(せんごく ひでひさ)の軍を豊後へ輸送するために、塩飽に対して船と水主(船員)を出すよう命じたものなんだとか。

時代が徳川体制となってからも朱印状は公布され続け、徳川家康のものも残されています。

こちらは、朱印状を治める箱です。箱の表面にある三つ葵の紋章より、徳川家から拝領した何よりの証拠だ。

拝領した朱印状は、それは大事に箱の中へしまい、最終的には特別に造った御朱印庫へ保管されました。

塩飽勤番所跡では、織田信長・豊臣秀吉・豊臣秀次・徳川家康・徳川秀忠の7通の朱印状が展示されています。

咸臨丸に縁ある展示品の数々

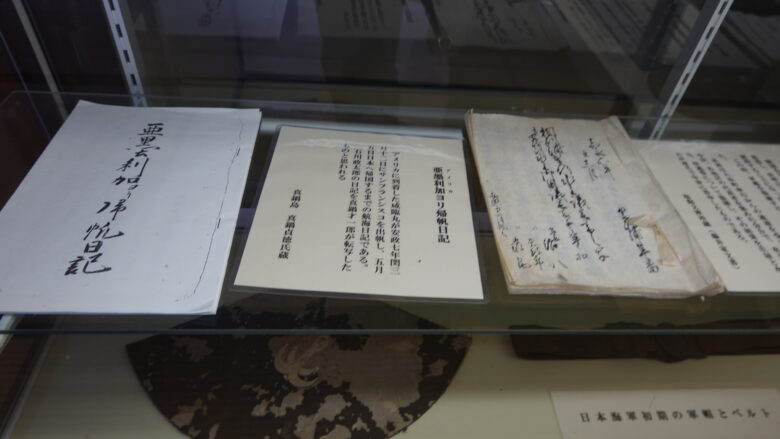

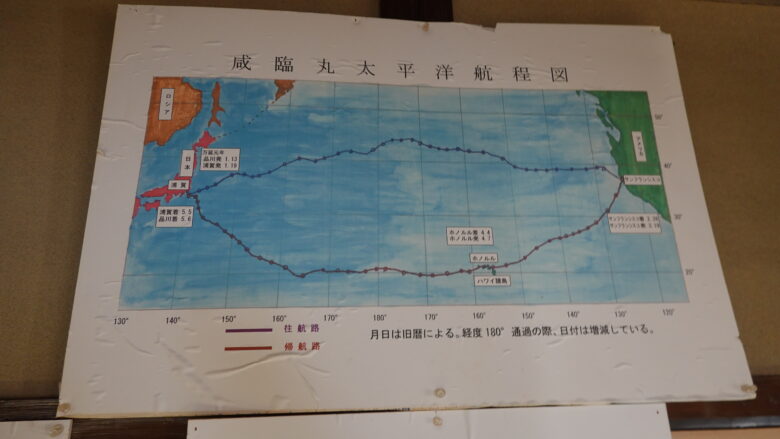

咸臨丸(かんりんまる)は、太平洋を横断した日本初の船としてその名を歴史に残しています。

乗員には、軍艦奉行の木村摂津守を始め、先任士官の勝海舟や通訳のジョン万次郎、福沢諭吉も乗艦していたという。歴史上に名を残した人ばかりなので、知らない人は少ないだろうな。

そんな咸臨丸には、多くの塩飽出身の水夫が乗り込んでいたというのだから、本島に咸臨丸と縁のある遺品がたくさん残っているのも納得です。

そもそも咸臨丸は日本で造られた船ではありません。当時の日本には、長距離渡洋が可能な船を造る技術なんてありませんでした。

オランダのキンデルダイクで建造されており、発注してから3年後の1857年(安政4年)2月に完成。その後、長崎海軍伝習所の練習艦として日本へ渡り、明治維新後は物資輸送船として使用された船ですね。

水夫たちの遺品の中には、サンフランシスコからのお土産品として、コップやお皿、水堤、インクスタンドなどがあります。

それほど珍しい品物ではありませんが、渡米から160年以上を経過した今では、その当時の歴史を知る貴重な資料ですよ。

また、塩飽水夫の一人である石川政太郎の航海日記が残されていました。

咸臨丸の航海は前途多難だったようで、サンフランシスコまでの37日間は、ほとんど嵐であり晴れた日は5日程度しかなかったという。そのあまりに過酷な航海は、優秀な塩飽の水夫たちの力が無ければ達成は不可能だったでしょう。

命がけの大航海の末、任務を無事達成したのですが、航海中に3名が殉職したと伝わっています。

主屋などの室内を見学

主屋の中へ入ると玄関の間や政務の間、奥座敷、台所まで見て回れます。こちらの政務の間で、かつて塩飽諸島の行く末を考えていたかと思うと、何だか感慨深いかな。

おっ、竈(かまど)を発見。竈があるということは台所でしょう。トイレもありますが、使用禁止なので間違って使わないように。使えるトイレは主屋の裏側にきちんとあるので、安心して下さいね。

それでは、室内をダイジェストで紹介。

展示品に注目しがちですが、室内の作りもじっくりと見物しよう。

室内や欄間のデザイン、陽光の当たり具合など見るべきところは多い。また、縁側に座って日向ぼっこを楽しむのも良いですね。

こちらは、てっぽう風呂ではないですか。

木製の風呂桶に銅製または鉄製の筒を入れて、薪や木炭をたいて沸かす据え風呂ですね。江戸時代に多く使用されており、昭和30年代まで使われていました。

今では全く見かけなくなりましたが、年配の方ならば、てっぽう風呂に懐かしさを感じる人も少なくないと思います。

【建築物の紹介(その2)】

塩飽勤番所跡と同じく見ごたえのある建築物を、下記記事で紹介します。

本島の行き方

瀬戸内海に浮かぶ本島は、四国側(香川県丸亀市)と本州側(岡山県倉敷市)から船で移動します。

丸亀市の丸亀港と倉敷市の児島観光港から1日4便しか運行していないので、出航時刻に気を付けて下さいね。

本島の行き方は、下記関連記事でくわしく紹介します。

塩飽勤番所跡の基本情報とアクセス

| 住所 | 香川県丸亀市本島町泊81 |

| 電話番号 | 0877-27-3540 |

| 営業時間 | 9:00~16:00 |

| 定休日 | 月曜日(祝祭日の場合は翌日) 年末年始(12/29~1/3) |

| 料金 | 大人 200円(160円) 中学生以下は無料 ※20名以上で団体割引きあり、( )内の金額は割引き後の料金 |

【アクセス】

- 本島港から徒歩約10分

- 本島港から自転車で約5分

まとめ

香川県と岡山県に挟まれた瀬戸内海には、大小28の島々が浮かんでおり、総称として塩飽諸島と呼ばれています。

この塩飽諸島の本島には、長い間政所であった塩飽勤番所跡が残り、貴重な歴史を伝えている。時の権力者から授かった朱印状や咸臨丸に縁ある展示品などを通じて、当時の情勢に思いを馳せてみよう。

本島ではコミュニティーバスが運行されていますが、本数が少ないので自転車で移動するのが便利です。

本島汽船待合所にてレンタサイクルを借りられますので、本島をサイクリングしながら塩飽勤番所跡や笠島まち並保存地区など様々な観光スポットへ足を運んでみてはいかがですか。