由緒が全く違う二つの神社が、同じ境内に共存している神社が岡山市にあることをご存じですか。その神社こそが「沖田神社と道通宮」ですね。

その昔、沖新田で進めていた干拓事業は苦難の連続でしたが、とある女性が人柱となり無事、事業の達成が成された歴史があり、その女性がご祭神の一人として祀られている神社が沖田神社です。

道通宮には白蛇が祀られていて、とてもユニークな参拝方法がありましたので、ぜひチャレンジしてみよう。また、境内の凛とした雰囲気がとても素敵。なので散策が楽しいですよ。

本記事では、沖田神社と道通宮の魅力や見どころを紹介します。

目次

沖田神社と道通宮の紹介

沖田神社とは

沖田神社は、江戸時代に新しく開拓された沖新田の産土神として建立されました。

1694年に岡山市南区福島に建立されましたが、何度か移転されており、1709年に今の場所へ移転されています。岡山市の干拓地総鎮守ですね。

ご祭神は、以下の通り。

- 天照大御神(あまてらすおおみかみ)

- 素戔鳴尊(すさのおのみこと)

- 軻遇槌命(かぐつちのみこと)

- 倉稲魂命(うがのみこと)

- 句句廼智命(くくぬちのみこと)

- おきた姫

このラインナップを見て「おきた姫」だけ何だか毛色が違うなと感じた方は実にスルドイ。くわしくは後述しますが、彼女は沖田神社のキーパーソン的な存在ですよ。

なので沖田神社へ参拝するに当たり、彼女のことを知っておきたいものです。

ご利益には金運、商売繁盛、勝負運、家内安全、交通安全、厄除けなどがあります。

道通宮とは

道通宮の謂れをお話すると、1582年(天正10年)6月4日に水攻めを受けていた備中高松の城主であった清水宗治の次男「長九郎」が、兼ねてより信仰していた道通宮に祈願しました。

すると、一匹の白蛇が現れて、白蛇に守り導かれながら、西大島の御滝山(現在の笠岡市西大島)へ逃げることができたのです。

それ以降、道通宮を鎮守として祀ったと言われています。現在地には、1800年(寛政12年)4月12日に移転されて、沖田神社の御末社に加わりました。

ご祭神は、以下の通り。

- 猿田彦命(さるたひこのみこと)

猿田彦命といえば、ニニギが天孫降臨の際に道案内役をかって出た神様として有名。 それが転じて、進むべき道を照らす道開きの神として知られています。

道通宮も沖田神社同様に威厳を感じるぞ。拝殿の正面には注連縄(しめなわ)がされていますが、注連縄の後ろ側を注意深く見てみよう。

なんと、蛇の木彫りがあるではないですか。さすがは白蛇様を祀っているだけはありますね。

口からは長い舌が伸びており、全体的に躍動感を感じます。せっかく道通宮へお詣りに来たのだから、お見逃しなく。

【神社仏閣の紹介】

旅の道中に訪れた神社仏閣を、下記記事で紹介します。

おきた姫と津田永忠

沖田神社のことを紹介するにあたり、おきた姫と津田永忠のお二人は避けて通れません。

今の岡山県南部は、昔から干拓事業が繰り返しされてきた土地です。

江戸時代に入り、1691年(元禄4年)には、岡山藩主であった池田綱政が家臣の津田永忠に対して干拓事業の推進を命じました。

津田永忠はその名を受け、試行錯誤の上、1692年1月11日に開始した事業がトントン拍子に開発が進み、7月14日には完成させる快挙を達成します。

わずか半年で約12kmの長さを誇る堤防を完成させて、1,900ヘクタールの広大な農作地を開拓したというのだから凄いことだ。この農作地は、その土地の名前から「沖新田」と呼ばれるようになりました。

ここでもう一人の登場人物「おきた姫」にスポットを当てたい。おきた姫の本名は「きた」と言います。

沖新田は、とんとん拍子に開発が進みましたが、全く問題がなかった訳ではありません。

というのは、潮止め工事がもっとも難航していたそうな。そこで、この女性が人柱となり竜神にその身を捧げたという伝説が残っています。

真相は不明ですが、この女性「きた」は実在した人物と言われている。

実際、日本では人柱の風習が明治時代まで行われていました。そう考えると歴史的にみて、結構最近までその事実があったことに驚きを隠せませんね。

沖田神社の本殿の後ろには、おきた姫を祀った「沖田姫神社」という小さな祠があります。ぜひ参拝に足を運んで下さいね。

岡山県の土木建築の歴史には、度々「津田永忠」が登場します。国宝の閑谷学校や日本三大庭園の後楽園などの建築・造園にもこの人が深く関わっていますね。

彼の功績は偉大で、岡山藩の生活・産業の基盤造りに尽力したため、今でもその影響は計り知れないです。

道通宮のユニークな参拝方法をお試しあれ

道通宮には、普通の参拝方法以外にもユニークな参拝方法が存在しているので試してみて下さいね。

自分の歳又は歳の半分の数だけ本殿を回る

拝殿の後ろへ向かうと「道通宮お岩場」と書かれた案内板がある事に気が付くだろう。案内板の指示した方向へ目を向けると、人が一人通り抜けれる程度の通路があるではないですか。

どうやら拝殿と本殿をつないでいる通路の下をくぐり抜けるようです。

その通路の壁に貼られていたパネルには、「願い事がある人は、自分の歳又は歳の半分の数だけ本殿を時計回りにゆっくりと回って下さい」と書かれていました。

私はそれを読んで「自分の年齢の数か、どうしよう」と少し悩み、通路の先を確認した次第です。すると、通路の先は木で塞がれていて通り抜けできない状態だ。

「この木の脇を乗り越えて行くしかないか」と思い実際に通れるか試してみると、非常に面倒くさかったぞ。(笑)

確かに通れますが、これを自分の歳の数まで回るのは、ちょっと勘弁ですね。体が小さな子供ならばスムーズに通れるかな。

自分の歳の数が関係する参拝方法というのは、珍しいと思う。けれど、ここのように年齢が高くなるほど条件が厳しくなるのがネックだろう。

それでも時間がある人は、ぜひチャレンジしてみて下さいね。

後日、参拝に訪れると通行の邪魔になっていた木は切断されていました。神社側でも気にしていたのだろうな。実際に試してみると、労せず通り抜けれたぞ。

よりチャレンジしやすくなったのは嬉しいですね。

白蛇様へのお供え物には生卵を

道通宮の神様である白蛇は、財や富をもたらす存在として大切にされてきました。

古来より蛇は、生と死を連想させる生き物として考えられており、「神の使い」として信仰されています。特に白蛇というのは、弁天様のお使いとして有名だ。

まさか白蛇様に対して、手ぶらで参拝なんてしませんよね。実は白蛇様の好物は生卵ですよ。だから生卵をお供えしよう。

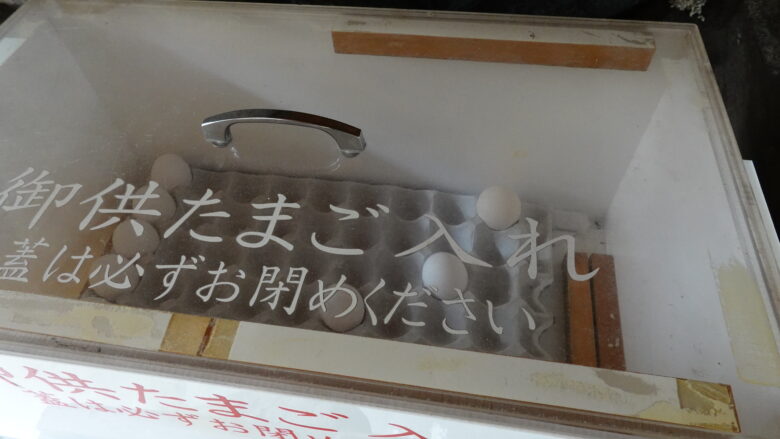

もし生卵を持参していなくても大丈夫。というのは、道通宮の拝殿前には生卵が販売されており、一つ50円で買えます。

お供えするのは、拝殿ではないので注意すること。裏側へ回りお岩場へ向かうと、白蛇様へ直接お供えできる場所があります。

その場所には、白蛇のオブジェがたくさんあるので一目で直ぐに分かるぞ。

そこには、こちらの箱があるので、お供え物の生卵を入れて下さいね。そして、白蛇様へお詣りしましょう。

周囲には面白い物があったので、少しばかり紹介します。

通路付近には小さな招き猫たちがいて、こちらを伺っているぞ。

個人的には、目が少し怖かったかな。こういうのは人によって感性が違うので、気に入る人もいるだろうな。

こちらの細長いも木片は、一目で蛇に見えるぞ。特に木の先端を良く見てみると、明らかに目や口があるのが分かりますね。あまりリアル寄りではないので、蛇が苦手な人で大丈夫です。

普段見かけないものを見つけるのも神社参拝の面白さの一つですね。

【ユニークな願いの叶え方(その1)】

道通宮のようなユニークな参拝方法以外にも神社仏閣によっては、独創的な参拝の作法がありますね。下記記事でそんな神社仏閣を紹介します。

願いを叶えてくれる不思議な「願い石」

境内には、願い石と呼ばれる石が置かれていました。この石は、大人の男性用や大人の女性、子供用があります。

願い事がある人は、いずれかの石を持ち上げ、軽く感じたら願いが叶うという。重く感じたらもう少し神様へお願いして再チャレンジして下さいね。

えっ、私が試した結果を知りたいですか。それは「秘密」ですよ。(笑)

【ユニークな願いの叶え方(その2)】

願い石のようなユニークな願いの叶え方を行なっているスポットを旅の道中で良く見かけますね。そんなユニークな叶え方を行なっているスポットについて下記記事でお伝えします。

境内散策を楽しむ

沖田神社の鳥居の前で一礼して、端を歩いてくぐり抜けよう。

鳥居の真ん中は、神様が通る道なので歩かないように。鳥居の両端には、狛犬が神社をお護りしています。凛々しいですね。

その凛々しさから、何かしらオーラを感じ取れたような気がしたのは勘違いでは無いはず。

こちらは手水舎。龍の口から水を噴き出す神社で良く見るタイプです。

手水舎の隣りには津田永忠の銅像があり、その直ぐ近くには、おきた姫と津田永忠の顔出しパネルが設置されています。

カップルで参拝に訪れたのであれば、この二人のように仲良く腕組をしながら、パネルから顔を出してみよう。良い記念になると思います。

奥の方へ歩いていくと、そこにはお稲荷さんを発見。どうやら「沖田稲荷神社」のようですね。

ご祭神は豊受姫命(とようけひめのみこと)です。伊勢神宮の外宮に祀られている豊受大神として知られています。

一切の食物を司る神様ですよ。ご利益には、五穀豊穣や商売繁盛、勝運金銀財宝、交通安全などがあり、ぜひとも家に祀りたい。

社の周りには、キツネの置物がたくさん並んでいるのが特徴的ですね。

こちらの小さな社は「胸形神社(むなかたじんじゃ)」。

水を司る宗像神を丑寅の方へ置き、神社全体を守護しているという。また、弁天様としても親しまれています。

社の周囲は水に囲まれているのが良い感じ。そのような場所にある社を見かけると、いつも弁天様を思い浮かぶのは私だけではないだろう。

弁天様といえば芸能や知恵の神様として有名です。交通安全や金運上昇、恋愛成就など様々なご利益があるので人気が高い。

おっ、おみくじを発見。そういえば、しばらくおみくじを引いていないなぁ(汗)

せっかくなので、ぜひ運試しにお試しあれ。

こいつは神馬だ。う~む、造形がカッコいいぞ。

様々な神社に神馬を見かけますが、やはりそれぞれに違いがあるのだろうか。(普段からじっくり見ていないので、何ともいえないかな。)

このような調子で気になるところがあれば、立ち止まり境内を見て回ります。

なぜかこのアングルに心が惹かれました。(笑)

当然自分でも理由は分かりませんが、そのようなことなんて誰でもあるでしょ。でもそういう場所に出会えるのは、すごく幸運なことなんだろうな。

拝殿の後ろへ周れば本殿も見れます。

拝殿と本殿を真横から見てみると、更に立派な造りなのが良く分かる。

境内を色々見て周ると、いろんな発見があって楽しいですね。

沖田神社・道通宮の基本情報とアクセス

| 住所 | 岡山県岡山市中区沖元411 |

| 電話番号 | 086-277-0196(沖田神社・道通宮) |

| 祈祷時間 | 9:00~15:30(予約不要) |

【アクセス】

- JR岡山駅から西大寺行(沖元・津田経由)バスに乗って「沖元」へ下車後、徒歩3分(所用時間は約40分)

- 最寄り駅のJR大多羅駅からタクシーで約9分

- 岡山ブルーライン君津ICから車で約8分

沖田神社・道通宮の駐車場

境内の中にある駐車場では、約30台ほど駐車できます。

また、沖田神社の直ぐ近くにある清内橋西交差点(沖元バス停)横には、大きな駐車場があり、ここでは普通車が100台ほど駐車できますね。

まとめ

沖田神社には、人柱にまつわる話や津田永忠の偉業など全く興味深い話がありました。

いずれにしても津田永忠の偉業は、岡山の生活基盤を築いた事には間違いなく、ひいては日本の発展の礎に少なからず貢献しています。

今を生きる私たちは感謝に堪えません。

また、道通宮の白蛇様への参拝方法はとてもユニークなので、時間が取れる人は是非チャレンジしてみませんか。