徳島県の南部に位置する美波町(旧日和佐町)には、四国八十八ヶ所霊場の第二十三番札所「薬王寺(やくおうじ)」があります。

厄払いのパワースポットとして全国的にその名は知られており、毎年多くの参拝者が訪れる。

境内には様々な厄払いスポットがありますが、その中でも厄坂と呼ばれる石段が有名。一段ごとにお賽銭を置きながら厄を落として歩く独特の祈願方法を体験してみよう。

また、高台に建てられた朱塗りの瑜祇塔(ゆぎとう)や、日和佐の町並みを一望できるビュースポットなど見どころが盛りだくさんですね。

本記事では、厄払いスポットを中心に薬王寺の見どころを紹介します。

目次

薬王寺とは

薬王寺は、高野山真言宗の寺院です。正式名称は、「医王山 無量寿院(いおうざん むりょうじゅいん)薬王寺」といいますね。

726年(神亀3年)に聖武天皇の勅願により行基菩薩が創建しました。

その後、815年(弘仁6年)には、弘法大師・空海が42歳の時に自分と衆生の厄除け祈願を行なったという。その際、薬師如来像を彫造して本尊とし、伽藍(がらん)を建立して今に至ります。

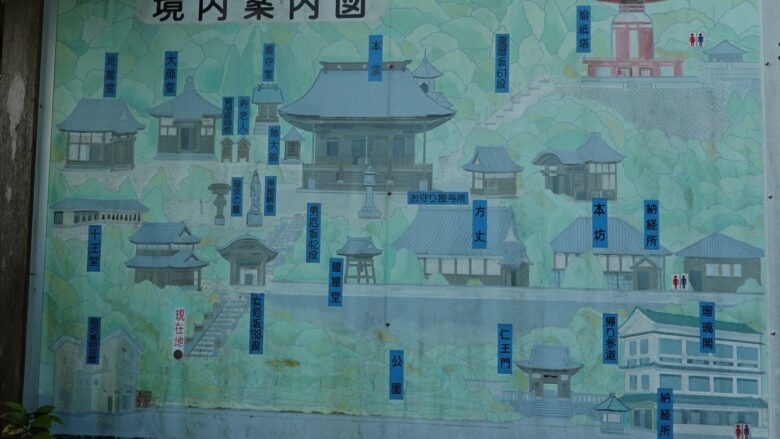

境内には、本堂や大師堂を始め、仁王門、鐘楼、肺大師、絵馬堂、地蔵堂、十王堂、霊牌堂、瑜祇塔(ゆぎとう)などがあるので、一つ一つ巡ってみよう。

所要時間は、ゆっくり歩いたとして1時間から1時間30分ぐらいは見ておきたい。

由緒正しい厄払いのパワースポットとして、年間約100万人の参拝者が訪れています。

【周辺の見どころ】

薬王寺周辺の見どころを、下記記事で紹介します。

薬王寺といえば「厄払い」、様々な厄払いスポットを紹介

薬王寺の主な厄払いスポットを、以下にまとめました。

- 女厄坂・男厄坂・還暦厄坂

- 石臼

- 随求の鐘

これらの厄払いスポットには、それぞれの作法があるので正しく行って下さいね。

それでは、それぞれの厄払いスポットを紹介します。

「女厄坂・男厄坂・還暦厄坂」は一円玉を置いて歩く

薬王寺において、ある意味一番のメインスポットともいえるのが3つの「厄坂」です。

麓の仁王門から山の中腹にある瑜祇塔までは、複数の石段が続いており、石段の中には「女厄坂(33段)」「男厄坂(42段)」「還暦厄坂(61段)」と呼ばれるところがある。

なるほど~、厄年と同じ数だけ石段がある訳ですね。

つまり、女性は女厄坂、男性は男厄坂、還暦の方は男女ともに還暦厄坂で厄払いを行ないます。後厄の場合は、一段足りないので上がり切ったところで足踏みして下さい。

これらの石段の下には、薬師本願経の経文が書かれた小石が埋められているぞ。

一段づづお賽銭(1円玉)を置いて厄を落としながら歩くのがお作法ですよ。

「え~、そんなに1円玉を持っていないよ」という方がほとんだと思いますが、ご安心あれ。

仁王門の手前にあるビル内に寺務所があるので、そこで両替してくれます。ちなみに、お賽銭は一円玉だけでなく、五円玉や十円玉でもOK。

結構、急勾配の階段なので一段づつしっかり踏んで歩こう。あっ、そうそうお賽銭を置く際には、御真言を唱えるように。

薬師如来の御真言は「オン コロコロ センダリ マトウギ ソワカ」です。小声でも唱えるのが難しい方は、どこまで効果があるのか分かりませんが、脳内で唱えてみては。

お賽銭を置くのは厄年以外でも大丈夫です。「最近ついてないな」と心当たりがある方は、ぜひ厄坂のお作法にのっとり厄払いを行なってみてはいかがですか。

「石臼」を突いて厄払い

女厄坂を上がった先にある絵馬堂には、なぜか石臼が置いています。見た目はどこにでもありそうな石臼ですが、侮ることなかれ!

実は、この石臼こそが厄払いスポットですよ。周囲には説明書きがないため、知らない人からすれば十中八九スルーしてしまうのではないだろうか。

薬師如来の御真言を唱えながら、置いてある杵を使って自分の年齢の数だけつくと、厄を払い無病息災のご利益があるといいます。

ぜひ杵をつく前に、最近ついていない出来事があるならば思い返してみよう。

そして、御真言を唱えながら杵をついていると、心の中のモヤモヤが晴れていくのを感じるかも知れません。

「随求の鐘」を鳴らして厄を落とす

本堂から少し離れたところには、「随求(ずいぐい)の鐘」という小さな鐘が置かれています。

こういうのを見ると、叩きたくでウズウズする人は少なくないと思う。それにその外観から「何か特別なものなのでは?」と感じるのではないだろうか。(私がそうでした。)

説明書きでは、年の数だけこの鐘を鳴らすと厄が落ちると書かれているぞ。鐘の隣には木の棒が置かれているので、この棒を使って鐘を優しく叩いて下さいね。

その際、大随求真言を唱えながら叩くのですが、御真言が長すぎて覚えきれない。(笑)

ちなみに御真言は「オン バラ バラ サンバラ サンバラ インジリヤ ビシュダニ ウンウン ロロシャレイ ソワカ」ですよ。

暗記できる人は暗記した方が良いと思うけど、御真言を見て唱えながら叩くのが無難かな。

二体の本尊のある本堂と仁王門は必見

現在の本堂は、1908年(明治41年)に建てられました。表と裏の両方から参拝できるようになっているのが特徴的ですね。

なぜそのような参拝ができる理由には、1188年(文治4年)に起きた火災が関係しています。

火災が起きた時に御本尊は奥の院・玉厨子山(たまずしやま)へと飛び去り焼失を免れたそうだ。

御本尊の危険回避能力には感心しますが、その後に後醍醐天皇が堂宇を再建し新しく御本尊が彫られ時に元の御本尊も飛んで帰ってきたというのだから、きっとこの場所の居心地が良かったのだろうな。

その時、後ろ向きに厨子に入ったそうですよ。そのため「後向き薬師」と呼ばれて秘仏になっています。

2体の厄除薬師如来へお参りすれば、ご利益が2倍になるのを期待できるかも。

本堂の裏側へ行く際には、「肺大師」もチェックしよう。というのは、お堂の下には湧き水があり、肺病にきくといわれる霊水なんだとか。

この霊水は、容器を持参しているとお持ち帰りもOKですね。

こちらは、薬王寺の入口となる仁王門です。本堂とともに立派な建物だ。2012年(平成24年)に修復され今に至ります。

両脇後方には、仁王像が安置されているので見物していこう。

カッ!と目を見開いた筋肉粒々の仁王様は迫力満点。お寺の入口で悪を追いはらう門番として立派にお勤めをはたしています。

この仁王門前にある石柱にも注目したい。石柱の表面には「不許酒肉五辛入界内」と刻まれているぞ。

簡単に説明すると、境内に酒や肉、五辛(ニラ・ネギ・ニンニク・サンショウ・ラッキョ)など修行の妨げとなるものは断じて中へ入れないということ。

つまり、薬王寺は古来より厳格な修行を行なう道場であったことを今に残しているのです。

【神社仏閣の紹介(その1)】

旅先で訪れた様々な神社仏閣を、下記記事で紹介します。

遠くからでも良く目立つ日和佐のシンボル「瑜祇塔」

薬王寺へ近づいていくと、山の中腹にそびえ立つ朱塗りの塔が見えてきます。その塔が「瑜祇塔(ゆぎとう)」ですね。

塔の高さは29mもあるため、遠くからでもよく目立つ。そのため、初めて薬王寺へ参拝に訪れた際にはよい目印になるだろう。

この瑜祇塔は、普段お寺で見かける機会が多い多宝塔の原型となっているのだから凄くないですかね。

正式名称は「金剛峰楼閣瑜祇塔(こんごうぶろうかくゆぎとう)」といい、真言宗の経典「瑜祇経」を形にしたものだそうだ。

近付いて外観をよく観察してみると、一重の屋根と円筒形の厨子、屋根の上には五本の相輪が見て取れる。

1964年(昭和39年)に四国八十八ヶ所霊場開創1,150年を記念して建てられ、日和佐のシンボルとなっています。

ちなみに日和佐駅前には、瑜祇塔のモニュメントがあるので、こちらもお見逃しなく。

瑜祇塔の地下では、拝観料100円を納めると「戒壇巡り」を楽しめる。光が差さない暗い場所を通り抜ける修行を体験できるので、興味がある方はチャレンジしてみよう。

【神社仏閣の紹介(その2)】

旅先で訪れた様々な神社仏閣を、下記記事で紹介します。

日和佐の町並みを一望できるビュースポット

薬王寺は厄払いスポットだけでなく、境内から素晴らしい眺望を楽しめます。

眼下には、日和佐の町並みが広がっており、それに加え日和佐川の河口や日和佐湾、緑豊かな山々が連なっているため、自然と人工物の織りなす景観のバランスが実によい。

この景色は、四国八十八景の19番「一望する日和佐の町並み」として選定されているほどだ。

奥に方には、ウミガメの産卵地として有名な大浜海岸があるので、ぜひ足を運んでみよう。タイミングがあえばウミガメの産卵を目撃できるかも知れませんね。

また、朱塗りの厄除橋や日和佐城など特徴的な建築物が見えるのもGood。境内に双眼鏡が設置していますが、自由に動き回ってみるならば、自前で双眼鏡を準備しておきたい。

また、カメラのズーム機能を使って厄除橋や日和佐城を撮影すると、バッチリ全景を撮影できます。

【カメラに関する話】

旅の思い出にカメラ撮影を楽しみましょう。下記記事では、カメラに関する話を紹介します。

町中には飛び出す薬王寺の仁王像がいる

薬王寺の仁王門正面に見える桜町通りを約100mほど歩くと、高架橋下の壁面には、薬王寺の仁王像が描かれています。

壁面を正面からみると、迫力あるピンクの仁王像が飛び出すトリックアートとなっているではないですか。

町中を歩いていたら、偶然このような仕掛けを発見してビックリしました。

先ほど紹介した仁王門におわす仁王像と見比べてみると・・・

どうですか、似てるでしょ。ぜひ見物に行ってみて下さいね。

薬王寺の基本情報とアクセス

| 住所 | 徳島県海部郡美波町奥河内字寺前285-1 |

| 電話番号 | 0884-77-0023 |

【アクセス】

- JR日和佐駅から徒歩約10分

- 徳島自動車道「徳島IC」から国道55号線を南下して車で約90分

薬王寺の駐車場

薬王寺には、無料駐車場があります(普通車 350台、マイクロバス・大型車 10台)

まとめ

本記事では、厄払いのパワースポットとして有名な「薬王寺」を紹介しました。

境内には、女厄坂・男厄坂・還暦厄坂といった厄坂を始め、石臼や随求の鐘などお手軽に厄払いができるスポットが目白押し。なので、できれば全部体験してみよう。

また、日和佐の町並みを一望できるビュースポットになっています。その景色を見るだけでも足を運ぶ価値は十分にある。

徳島県の南部へ訪れる機会があれば、ぜひ足を延ばして薬王寺へ参拝してみてはいかがですか。