松江市のシンボル「松江城」の北側にある堀川沿いには、塩見縄手(しおみなわて)と呼ばれる通りがあります。

この通りでは、城下町の古い町並みが色濃く残り、散策するだけでも楽しいですね。

かつて中級武士の屋敷が立ち並んでいたところでもあり、堀沿いには長屋門や塀が続きます。

また、松並木を始め武家屋敷や小泉八雲記念館など見所も盛沢山。

更に塩見縄手の直ぐ近くには、松江歴史館や松江ホーランエンヤ伝承館がありますので、松江の歴史と文化に触れてみましょう。

散策中に至るどころで見かける雨粒の形をした可愛い神様「雨粒御伝(あまつぶおんでん)」も見逃せません。

本記事では、塩見縄手を散策しながら武家屋敷や松江歴史館などの見どころを紹介します。

伝統美観地区「塩見縄手」とは

松江城への物資搬入に活用されていた北田川は、松江城の内堀となり、それに平行するように道路が造られました。この造られた道路こそが「塩見縄手(しおみなわて)」です。

明々庵から小泉八雲旧居までの約500mの通りで、この道の一帯には、200石から600石程度の中級武士の屋敷が立ち並んでいました。

名前の由来は、住んでいた中級武士の内の一人、塩見小兵衛(しおみこへえ)から取ったもの。彼は後に異例の昇進を遂げて、中老で町奉行へ栄進したことで知られています。

そのため、縄のように一筋にのびた道路を縄手と呼んでいることから、塩見縄手と呼ばれた訳ですね。

今でこそ道が拡張され舗装道路と散策路がありますが、当時は大八車がやっと通行できるほどの細い道だったとか。

こちらが塩見縄手の地図。地図を見て分かるように川沿いの道に武家屋敷や小泉八雲記念館などが立ち並んでいますね。

少し離れた所には、松江歴史館と松江ホーランエンヤ伝承館があることが分かり、どちらも徒歩圏内です。

ゆっくり散策しながら見て回りましょう。

塩見縄手は、1973年に松江市の伝統美観保存区域(塩見縄手地区)に指定された場所であり、1987年には、日本の道100選に選ばれています。

【周辺の見どころ】

塩見縄手周辺には、足を運んで楽しい見どころが沢山ありますので、下記記事で紹介します。

松江の城下町を散策、塩見縄手から見る景色

松江城を観光した後で足を運びたいところの一つは、塩見縄手です。(松江城の観光前でも全く構いません。)

塩見縄手と呼ばれる通りの景観の良さは、素晴らしいの一言。

古き城下町の風情を感じました。

江戸時代の当時のまま保存されている武家屋敷がありますので、是非足を運んで当時の中級武士の暮らしぶりを見学してみましょう。

古い時代の間取りや母屋の内部も間近に見られるので、歴史好きな人は興味をそそりますね。

武家屋敷の敷地内には、着物をレンタルしているお店があるので、着物に着替えて塩見縄手を散策するのも楽しそう。

まるで江戸時代にタイムスリップしたような気分に浸れるでしょう。

武家屋敷の前には、目を引く大きな老松がありました。この老松をくぐり抜けると縁起が良いと言われています。

もちろん私も通り抜けて縁起を担ぐことを忘れません。(笑)

しばらく歩いていると、少し広い場所へ辿り着きました。

そこで見つけたは、日本の道100選の石碑です。

旅を続けていると、結構見かけることが多いかも。(あくまで私個人の見解です。)

この石碑を見つける度にテンションが上がりますね。(笑)

また、小泉八雲の像もありました。

尚、近くには田部美術館や小泉八雲記念館などが立ち並び建物の景観もGood。

周りの雰囲気によくマッチしています。

田部美術館では、歴史のある茶道用品や陶器、美術品が展示されていますよ。

美術品が好きな方は、是非足を運んでみて下さい。

松江城を取り囲む外堀・内堀で運行する遊覧船から塩見縄手を眺めるのも面白い。

道から眺める風景とは、また違った景色を楽しめます。

塩見縄手をゆっくり歩きながら、松江の城下町の風情を楽しみましょう。

ちなみに私のお勧めコースは、「松江城 → 堀川めぐり → 塩見縄手の散策」です。

水の都「松江」の歴史と文化に触れることができますね。

【古い町並みの紹介】

旅先で訪れた古い町並みを、下記記事で紹介します。

中級武士の暮らしぶりを今に伝える「武家屋敷」

武家屋敷は、母屋や長屋門、塀などからなり、江戸時代に建てられた中級藩士の屋敷が保存されています。

藩士が屋敷替えの際、入れ替わりで住んでいたそうです。

尚、塩見縄手の名前の由来となった塩見小兵衛も住んでいたという。

1733年(享保18年)の大火で焼失後再建されたもので、母屋はその後何度もの増改築を繰り返しています。

2016年度から3ケ年に渡る保存修理工事では、明治期の図面を元に復元を行ない、150年前の姿を取り戻しました。

母屋は、基本的にどこからでも中へ上がれますよ。

しかし、玄関からは入れず、土足厳禁なので注意が必要です。受付で靴入れ用の袋をもらうので携帯しましょう。

中へ入ろうとすると、良く出来たお侍さまの人形がお出迎えしてくれました。

屋敷内にあった座敷は、とても広くて立派です。

座敷とは、当主が来客を迎える部屋のこと。

部屋の中には、当主らしい人物の人形が設置されており、来客を迎えている場面が想像できます。

格式を重んじた造りになっており、書院や柾目(平行な木目)の長押、九曜紋の釘隠しなど様々な工夫を施しているそうです。

また、障子も広く開くようになっており、庭園が見えますよ。

当時お客を招いては、縁側に座ってのんびり庭を眺めながら、くつろいでいたに違いありません。

せっかくなので、縁側に座ってのんびりしましょう。

う~ん、癒されますね。(笑)

屋敷内には、様々な調度品が展示されており、年季がある物ばかりです。

聞くところによると、第2次大戦後に多くの市民から寄贈されたものだという。

実は武家屋敷では、屋敷内でも公私がはっきりと区別されているようです。

先ほど紹介した客を迎え入れる「座敷」に至る表側の部分と家族が生活する部分では造りや材料に違いあるという。

特に私生活に使用する場所に関しては、天井が低く質素な造りになっていますね。

武家のしきたりの厳しさを垣間見た気がしました。

屋敷の周りには、飾りを省いた素朴な造りの庭園が良い味を出しています。

庭園には、砂利道や飛び石を歩くところもあるので、ヒール靴は向いていないかな。

屋敷の横に井戸を発見。残念ながら今は汲めないようです。

敷地内には、カフェや土産屋、衣装レンタルをしているお店(Space濠々)がありました。

休憩するには持って来いですね。

武家屋敷から直接入店できますが、武家屋敷の正門隣に専用の入口がありますので、Space濠々だけ利用できます。

武家屋敷を見て回り、松江藩に仕えていた中級武士の暮らしぶりを伺い知れました。

- 住所 島根県松江市北堀町塩見縄手305

- 電話番号 0852-22-2243

- 営業時間

- 4/1~9/30 8:30~18:30(入館受付は18:00まで)

- 10/1~3/31 8:30~17:00(入館受付は16:30まで)

- 休館日 無休

- 入館料

- 大人310円

- 小人(小・中学生)150円

- 外国人210円(小人100円)

- 20名以上で団体割引有り、障害者手帳・療育手帳などの所持者及び介護者1名は無料。

【歴史ある建築物の紹介】

武家屋敷のように歴史ある建築物を見て回るのは、旅の醍醐味の一つですね。下記記事では、そんな建築物を紹介します。

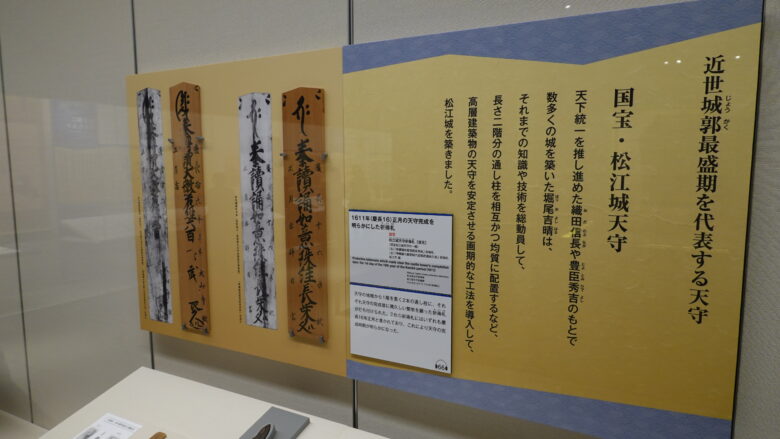

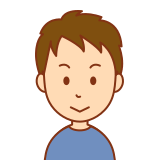

松江の歴史と文化を学べる「松江歴史館」

松江市の歴史と文化を知るために欠かせないのが「松江歴史館」です。

松江城や城下町の移り変わりを映像や資料、模型、書割、切り絵など様々な楽しい手法を用いて学べます。

広い敷地内には、本館以外に復元された松江藩家老朝日家長屋もあり、自由に見学できますよ。

本館へ入ると、基本展示室と企画展示室がありました。

企画展示室は、松江にゆかりのある企画が多くあり、撮影はできません。

また、基本展示室は撮影は自由ですが、一部の展示品は撮影不可なので気を付けましょう。

江戸時代の松江藩の様子を伺い知れる貴重な骨董品などが展示されていました。

こちらは、松江城の祈祷札。松江城が国宝になった決め手の物ですね。

こちらの写真を見て下さい。なんとあの有名な真田幸村の軍扇(レプリカ)だそうです。

大阪夏の陣で、後に松江藩主となる松平直政が敵将の真田幸村から「敵方ながらあっぱれ」と讃えられ頂いた物だという。

真田幸村ゆかりの品物が見られるとは、思いもしませんでした。(嬉)

こちらはレゴで作成された松江城。全く良く来ており面白いですね。

松江の城下町を表したジオラマもあり、ボタンを押すと特定のエリアが光ります。

自然と調和した城下町の景色が良く表現されていました。

奥へ進むと、松江の産業や食などが分かる展示品が見れますよ。

見るからに美味しそうな献立ですね。

また、一角にはリアルな地層が覗ける貴重なコーナーも。

足元の一辺3m、深さ約1.5mの四角い穴から覗きましょう。

江戸時代初期のものなので、お見逃しなく。

私が訪れた日は、敷地内で手裏剣投げのイベントが開催されていました。

当然、私も参加したのですが、手裏剣投げは結構難しいですね。(笑)

中々的に当たらず苦労しましたが、このようなイベントは大歓迎。

また機会があれば参加したいです。

実は江戸時代初期には、松江藩に忍者が住んでいたという。

なので忍者関連のイベントがあったのでしょう。

また、松江城の天守の頂上で見られるシャチホコの原寸大模型が展示されていました。

間近で見るシャチホコは、やはり大きいですね。

松江の歴史と文化をより学ぶには「松江歴史館」はうってつけの観光スポットです。

是非足を運んでみて下さい。

- 住所 島根県松江市殿町279

- 電話番号 0852-32-1607

- 営業時間 9:00~17:00(観覧受付は16:30まで)

- 休館日 月曜日(祝日の場合は翌平日)、年末年始(12/29~1/1)

- 基本展示観覧料 大人510円、小人(小中学生)250円

- 企画展示観覧料 展示内容により観覧料は異なる

- 展示室以外は無料

- 20名以上で団体割引有り、障害者手帳や医療受給者証をお持ちの方の観覧は無料です(介助者1名含む)

【博物館の紹介】

松江歴史館のように、その土地の文化を後世に広める博物館は日本全国に沢山ありますね。下記記事では、そんな博物館を紹介します。

武家屋敷と松江歴史館以外の見どころを紹介

松江ホーランエンヤ伝承館

日本三大船神事の一つに数えられている城山稲荷神社の式年神幸祭のことを「ホーランエンヤ」と言います。

松江ホーランエンヤ伝承館では、ホーランエンヤの起原や歴史などを紹介しており、その素晴らしさを広めていました。

ホーランエンヤは毎年開催されている訳ではなく、なんと10年に1度しか開催されない神事。

祭りの期間は9日間もあり「渡御祭(とぎょさい)、中日祭(ちゅうにちさい)、還御祭(かんぎょさい)」の3つの祭礼が期間中に行われます。

鮮やかに装飾された各地区の櫂伝馬船(かいでんません)は見ものです。

また、歌舞伎役者のような華やかな衣装をまとい、勇壮に舞いながら天を指す剣櫂(けんがい)の姿は、見ている人々を魅力しますね。

聞くところによると、船の総数は100隻以上にも上り、約1kmに及ぶ圧巻の大船行列は壮観だという。

シアタールームでホーランエンヤの記録映像が見れますが、機会があれば是非実物を見てみたい。

館内には、五大地(5地区の保存会)ごとの櫂伝馬船や櫂伝馬踊り、衣装などの特徴を紹介していました。

また、中庭には、1/2スケールの馬潟櫂伝馬船が展示されており、実際に乗ることができます。

船に乗って、記念撮影をしてみませんか。

尚、松江歴史館へ先に足を運び、有料の展示観覧をした方は、無料で入館できるのも嬉しいですね。

- 住所 島根県松江市殿町279

- 電話番号 0852-32-1607(管理運営は、松江歴史館で行っている)

- 営業時間 9:00~17:00(最終入館は16:30)

- 休館日 月曜日(祝日の場合は翌平日)、年末年始(12/29~1/1)

- 入館料 大人200円、小人(小中学生)100円

- 20名以上で団体割引有り、障害者手帳をお持ちの方は無料です(介助者1名含む)

小泉八雲記念館

「雪女」や「耳なし芳一」の話を聞いた人は、多いのではないでしょうか。

これらの怪談作家が小泉八雲(パトリック・ラフカディオ・ハーン)です。

小泉八雲記念館では、八雲の遺愛品や直筆原稿、初版本など貴重な収蔵品を約200点ほど展示しています。

八雲は、1890年(明治23年)に英語教師として松江市内の尋常中学校へ赴任しました。

翌年、武家の娘だった小泉セツと結婚して、新婚生活を送った武家屋敷が塩見縄手にあります。

それが、今の小泉八雲旧居(ヘルン旧居)ですね。

小泉八雲旧居は、小泉八雲記念館に隣接していますので、一緒に訪れてみるとよいでしょう。

八雲は多くの著者を通じて、日本の文化や伝承などを広く世界に紹介した人物です。

彼の生涯や事績などを学んでみては如何でしょうか。

1894年(明治27年)に出版した英文の紀行文「知られぬ日本の面影」に松江城の人柱の話が登場するよ。

- 住所 島根県松江市奥谷町322

- 電話番号 0852-21-2147

- 営業時間

- 4/1~9/30 8:30~18:30(受付終了は18:10)

- 10/1~3/31 8:30~17:00(受付終了は16:40)

- 休館日 無休

- 入館料 大人410円、小人(小中学生)200円

- 20名以上で団体割引有り、障害者手帳や療育手帳をお持ちの方の観覧は無料です(介助者1名含む)

雨粒御伝

塩見縄手や松江城を囲む堀川沿いなどには、雨粒の形をした可愛い神様の石像が8体あります。

雨粒の化身として様々なご利益を授けてくれるという。

それぞれ、利伝さん・笑伝さん・和伝さん・美伝さん・愛伝さん・友伝さん・澄伝さん・信伝さんの名前で呼ばれ、ご利益やお作法も異なっています。

こちらは、堀川めぐりの大手前広場乗船場にいました雨粒和伝さん。

心を鎮め、穏やかで寛大な心と調和をもたらすご利益があります。

和伝さんの正面に向き合い目を閉じて深呼吸して願いましょう。

こちらは、松江歴史館前にいました雨粒利伝さん。

仕事運や金運を高め成功に導く有難い神様です。

利伝さんが持っている玉に手を当てると、エネルギーを授かるという。

8体全てを歩いて見て回るのは結構しんどいかも。

そのため、自転車が便利です。

そもそも「御伝」とは、松江の魅力を伝える 「伝道師」の意味を込めた造語だとか。

松江市在住のミュージシャン浜田真理子さんによって名付けられました。

塩見縄手の基本情報とアクセス

| 住所 | 島根県松江市北堀町、奥谷町 |

| 電話番号 | 0852-55-5214(松江市観光文化課) |

【アクセス】

- JR松江駅からバスに乗って、小泉八雲記念館前のバス停へ下車後すぐ(バスの乗車時間は約15分)

塩見縄手の駐車場

松江城の大手門前にある有料の松江城大手前駐車場(普通車67台)へ駐車し、歩いて塩見縄手へ向かうのが便利(徒歩約10分)。

また、松江城の北側にある有料の城山西駐車場(普通車136台)も塩見縄手まで徒歩約5分と近いです。

まとめ

塩見縄手と呼ばれる通りは、城下町の古い町並みが色濃く残っていました。

ゆっくり通りを歩きながら、城下町の風情を楽しみましょう。

今回紹介した見所をまとめると以下になります。

- 武家屋敷

- 松江歴史館

- 松江ホーランエンヤ伝承館

- 小泉八雲記念館(小泉八雲旧居含む)

- 雨粒御伝

松江市の市街地へ訪れる機会があれば、是非足を運んでみて下さい。

更に松江城へ訪れて堀川めぐりを体験すれば、より松江の歴史と文化に触れ合えるでしょう。