日本には、1,000年以上の歴史を誇る和紙があるのをご存じですか。

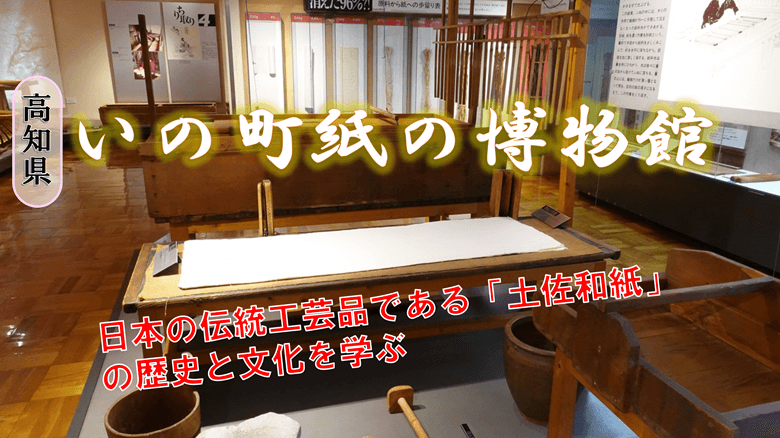

現代の主流は洋紙ですが、和紙には洋紙にない魅力が溢れています。そこで、日本三大和紙の一つに数えられている「土佐和紙」について「いの町紙の博物館」を訪れて学んでみよう。

原料が和紙になるまでの工程を学べたり、土佐和紙で作られた様々な展示品が魅力的。また、紙漉き体験もできる。

古くから受け継がれた土佐和紙の歴史や伝統を知れば、和紙の理解がより深まるというものだ。

本記事では、いの町紙の博物館を紹介することで、高知の豊かな自然が紡ぎ出してできた土佐和紙の魅力を伝えます。

目次

いの町紙の博物館とは

いの町紙の博物館は、高知県吾川郡いの町に位置しており、和紙の歴史や文化を学べる博物館です。1985年に日本の伝統工芸品である「土佐和紙」の振興を図るために開館しました。

土佐和紙ができるまでの工程をパネルや現物を使って分かりやすく解説しています。また、プロの職人による紙漉きを実演してくれるぞ。普段、そのような機会に触れる機会はないと思うので、間近でじっくりと伝統の技法を見学して下さいね。

絵画・版画・美術工芸用などに使用する土佐和紙をはじめ、各種紙製品を販売しています。なので、お気に入りの土佐和紙を見つけてみよう。

文化活動の発表や国際的な展覧会などを随時開催しており、土佐和紙の魅力を広める活動を行なっています。

【周辺の見どころ】

いの町紙の博物館周辺の見どころを、下記記事で紹介します。

土佐和紙の特徴について

土佐和紙は、高知県のいの町と土佐市周辺を中心に作られてきました。土佐和紙の特徴は、厚さが物凄く薄いにも関わらず、非常に丈夫で破れにくいです。

特に「土佐典具帖紙(とさてんぐじょうし)」は厚さがわずか0.03〜0.05mmと手漉き和紙では、日本一の薄さを誇るという。

主に博物館や寺社を始め、海外でも古文書などの文化財の修復に使用されており、高い評価を受けています。

日本三大和紙は、高知県の「土佐和紙」と福井県の「越前和紙」、岐阜県の「美濃和紙」だね。

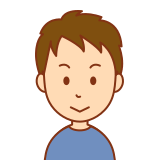

土佐和紙の歴史

土佐和紙は1,000年以上前から作られてきたと考えられており、そのことは中男作物(ちゅうなんさくもつ)という租税として貢納した記録が残っています。

平安朝時代の歌人である紀貫之は、土佐の国司として製紙業を奨励しました。江戸時代に入ると、土佐七色紙が作られ幕府への献上品として藩の保護を受けたといいます。

このことにより、土佐和紙の存在は広く知れ渡るようになる。明治時代には、紙聖と呼ばれる吉井源太氏の活躍に伴い、紙業発展の基礎を築いた次第です。

しかし、時代の変遷に伴い、生産が容易な洋紙が日本に広く普及したことで、全国的に手漉き業は衰退し今に至ります。

昔ながらの手漉き和紙は、今でも根強い人気があり、土佐典具帖紙や土佐清帳紙などは国の無形文化財です。また、1976年(昭和51年)12月に土佐和紙は、国の伝統的工芸品に指定されました。

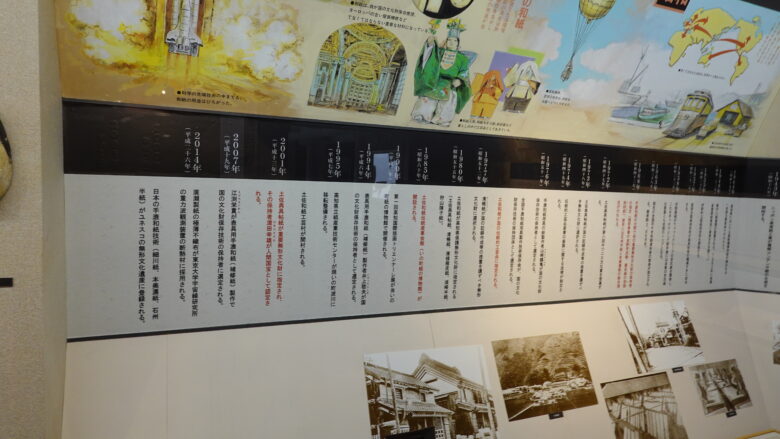

紙聖「吉井源太」の活躍

和紙を語る上で外せない人物と言えば「吉井源太(よしいげんた)」でしょう。

吉井氏は、時代は明治に入り国全体が近代化がされていく中で、和紙の世界に現れた革命的な技術者でした。

1826年(文政9年)に旧伊野村の御用紙漉きの家に生まれた吉井氏は、1860年(万延元年)に大型簀桁(すけた)を考案したことで、紙の生産性を3倍以上にします。

更にインクのにじみを防いでくれる脂入りの紙や郵便半切紙(コッピー紙)の開発、簀に紗を敷く紗漉法(しゃすきほう)の発明など28種類の紙の改良・開発に携わりました。

特に有名なのは、美濃で漉かれていた典具帖紙(てんぐじょうし)を改良し、わずか0.03〜0.05mmという手漉き和紙を作り上げたことです。

この和紙は「土佐典具帖紙(とさてんぐじょうし)」と呼ばれ、タイプライターの原紙用紙として欧米諸国へ輸出されました。

また、日本で初めてになる製紙技術の解説書「日本製紙論」を著し、吉井氏が培ってきた製紙技術を惜しむことなく全国へ広めます。

その多大な功績から「紙聖」「土佐紙業界の恩人」と称され、1894年(明治27年)に緑綬褒章を受賞しました。

土佐和紙の展示品からその歴史や文化を知る

1階にある展示室には、土佐和紙を中心にした和紙の歴史を年表でまとめていたり、土佐和紙を使った様々な展示品が並んでいます。

そもそも紙とは、文字を書いて手紙や物語などのように相手に自分の言いたいことを伝えたり、後世に技術や伝統などを残したりするために使われものだ。

しかし、それだけではなく、衣やお面、扇など様々な道具として利用されており、人々の暮らしにより密着した素材であったことが良くわかりました。

それにしても置物や入れ物、アクセサリーなど私たちが日常に使う物も多く、全て紙で作られているのが面白い。紙の可能性を無限大に感じるかな。

実は紙の製法を巡り、悲しいエピソードが伝わっています。

それは、遍路姿の旅人を養甫尼(ようほに)と家友が助け介抱した話です。養甫尼は、長宗我部元親の妹であり、家友は安芸国虎の次男・安芸三郎左衛門家友のこと。

伊予からやってきた旅人である新之丞(しんのじょう)は一命をとりとめたお礼として、製紙技術を二人に教えたそうな。それが悲劇への始まりなるとは・・・

三人で研究を重ね、見事な草木染を施した美しい七色の紙「土佐七色紙」を作ることに成功した数年後のことです。

新之丞が国へ帰ろうとした時に、七色の紙の製法について村の外へ漏れることを恐れた家友に斬られてお亡くなりになりました。この話は諸説が色々ありますが、紙の製法技術がいかに重要であったか伺い知れますね。

こちらは土佐和紙で作られた花です。どうですか、綺麗でしょう。遠くから見てみると本物にしか見えません。

特に白い紙には「浄化する力」があると、日本人は信じてきました。たとえば、祝儀袋やのし紙などは確かに白色ですよ。真っ白な和紙の花束を見ていると、安らぎを覚えてしまいます。

これも「浄化する力」の効果なのかも知れないですね。

【博物館の紹介】

旅の道中では、見分を広めるため色々な博物館へ訪れたりしますので、下記記事で紹介します。

土佐和紙ができる工程を学んだり紙漉き体験ができる

館内では、原料が和紙になるまでをくわしく紹介しており、「こうやって紙を作るのか」と感心しました。

和紙の魅力は何といっても洋紙と比べて、薄くても頑丈なところでしょう。つまり、寿命が比較的長いことですね。けれど生産性が低いので、どうしても洋紙より高価になるのは仕方がありません。

こちらは、和紙の原料となる楮(こうぞ)の皮を剥いだものです。

この楮が、最終的にこちらのような美しい和紙になるなんて、実物を見ても信じられないぞ。

まるで錬金術のような錯覚を覚えてしまいます。実際は、脈々と和紙を作る伝統技法は今日まで伝わっており、れっきとした技術ですよ。

しかし、残念ながら現代では和紙は衰退を辿っており、生き残りをかけて色々と模索しているみたい。

個人的には、和紙の素材を生かしたアート作品やインテリア用品を作れば、新しい可能性があると思っています。

こちらの簀桁(すけた)と呼ばれる道具。もちろん和紙を作る道具ですよ。

原料を溶かした槽(ふね)から、簀桁(すけた)を使用して、紙料を汲み上げてバランスを取りながらリズミカルに和紙を漉いていくと、和紙が作れるという。確かにこの方法だと洋紙にような機械的な大量生産は無理だろうな。

また、どんなに優れた道具でも扱う人の技量によっては、出来上がったものは天と地ほどの開きでてくるので、安定した品質を作り出すには、長年の経験が必要と思います。

いの町紙の博物館では、技術指導員の手ほどきを受けながら、色紙やはがきを漉ぐことができる。興味がある人はぜひチャレンジしてみよう。

自分が作った和紙は、たとえ少しばかりいびつでも意外に愛着がわくものです。

紙漉き体験

- 開催日:開館日は毎日開催(最終受付は16:00)

- 料金:400円(入館料は別途)

- 所要時間:約1時間(紙漉きに約30分、乾燥に約30分)

- サイズ:ハガキ8枚、色紙2枚ほか

- 10名以上の場合は、予約をお願いします。

- 漉いた紙は乾燥後にお持ち帰りできますが、乾燥時間が取れない場合は、乾燥後の紙を送付するサービスもあります。(送料別途要)

- 大人が手助けすることで、5〜6才くらいから体験できます。

- 毎月第1日曜日は「流し漉きの体験」を有料で行っています。

全国土佐和紙はがき絵展の展示品

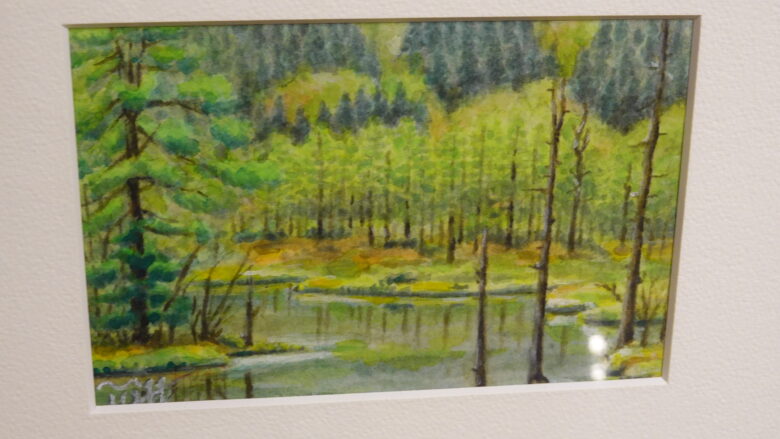

私がいの町紙の博物館へ訪れた日は、「第14回 全国土佐和紙はがき絵展」の展示品が並べられていました。

土佐和紙を使って描かれた温かみのある風景や愛らしい動物、人物などとても見応えがあり、たくさんの作品を眺めていると、いつの間にか時間が経っていて驚いた次第です。

全国土佐和紙はがき絵展は、いの町紙の博物館が主催で毎年開催されていますので、当館の紙漉き体験で作成した土佐和紙を使って応募してみるのも楽しそうですね。

お土産に土佐和紙はいかがですか

いの町紙の博物館では、土佐和紙を始め和紙を使った様々な雑貨などを販売しています。

また、カレンダーや和紙で織ったボディータオル、ティッシュペーパー、トイレットペーパー、紙ぞうりなど日用品も取り揃えていますので、気に入った物があれば買ってみましょう。

個人的には、和紙のトイレットペーパーの感触に興味津々です。(笑)

【お土産あれこれ】

旅路では、家族や友人、知人へお土産を買って帰ることが良くありますね。私が旅の道中で立ち寄った観光地などで目撃したお土産を下記記事でお伝えします。

和紙の衰退

いの町紙の博物館では、無料のガイドさんがいましたので色々と質問してみました。

こーさん「土佐和紙の職人は、最盛期では何人いたのですか。」

ガイド「明治時代で約70,000人いたそうです。」

こーさん「なるほど。現在の土佐和紙の職人は、何人いるのですか。」

ガイド「高知県では、昔ながらの手法で作成している職人は17名です。」

こーさん「えー!そんなに減っているのですか。」

ガイド「生産が容易な洋紙が日本に広く普及したのが原因です。」

こーさん「・・・なるほど」

時代の変化に伴い、和紙に替り洋紙が広く広まっているため、日常で和紙を使っている人は余り見かけなくなりました。

更にIT化が進んでいる現代では、紙のような記録媒体の需要は著しく低下し、紙業界は厳しい状況に立たされているのが現状です。

今なお薄くて丈夫な和紙は、文化財の修復用紙として国内外で高い評価を受けていますね。

先ほども触れましたが、和紙の素材を生かしたアート作品やインテリア用品を作ることで、伝統ある和紙に新しい可能性があるのではないかと思っています。

いの町紙の博物館の基本情報とアクセス

| 住所 | 高知県吾川郡いの町幸町110-1 |

| 電話番号 | 088-893-0886 |

| 営業時間 | 9:00〜17:00 |

| 定休日 | 月曜(祝日の場合は翌日休) 年末年始(12/27〜1/4) |

| 料金 | 大人 500円 小中高生 100円 |

【アクセス】

- JR伊野駅から徒歩約10分

- 伊野ICから車で約10分

いの町紙の博物館の駐車場

いの町紙の博物館に無料駐車場あり。(普通車50台、大型3台)

まとめ

いの町紙の博物館では、日本の伝統工芸品である「土佐和紙」の歴史について学べます。

また、職人による手漉き実演や紙漉き体験ができますので、是非参加してみて下さい。

古くから受け継がれてきた土佐和紙の伝統を絶やすことなく、後世へ残していきたいですね。