岡山県小田郡矢掛町を通過する旧山陽道周辺は、かつて矢掛宿(やかげしゅく)として栄えました。今でも白壁やなまこ壁、格子窓の町家が織りなす町並みが、しっかりと残っています。

そんな町並みの中には、江戸時代に参勤交代の大名一行が宿泊した「矢掛本陣(旧矢掛本陣石井家住宅)」があり、大河ドラマで話題となった天璋院篤姫(てんしょういん あつひめ)も滞在しました。

石井家住宅には、篤姫が宿泊した上段の間を始め、本陣を利用した大名の宿札や座敷から眺める日本庭園など見どころが目白押し。また、酒造業で栄えた豪商としての石井家の一面を垣間見れますので、お見逃しなく。

本記事では、日本建築の粋が凝らした「旧矢掛本陣石井家住宅」の魅力を紹介します。

目次

旧矢掛本陣石井家住宅とは

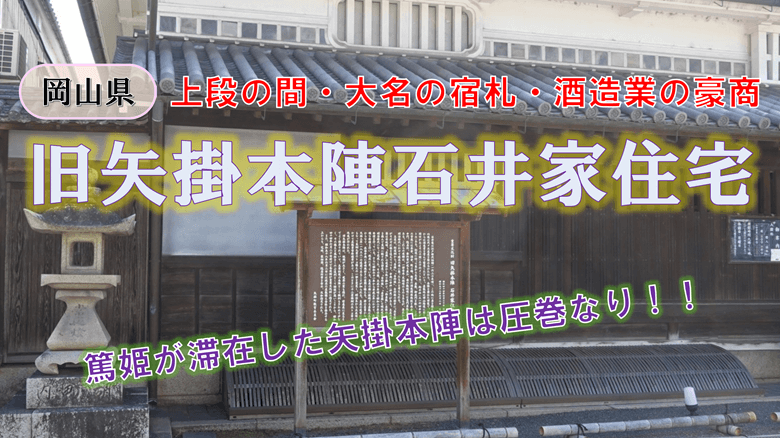

旧矢掛本陣石井家住宅は、岡山県の矢掛町に位置しており、約1,000坪の敷地を持つお屋敷です。国の重要文化財に指定されています。

そもそも石井家は、家人の生活の場だけでなく、家業の酒造業を営んでいました。

また、冒頭でも触れたように、大名や公家、幕府役人の宿泊や休憩場所として利用されたほどなので、その格の凄さは折り紙付きですよ。

敷地内には、母屋や酒倉を始め、上段の間を備えた御座敷や御成門などの迎客施設など合わせて十数棟が建っています。

これらの建物は、ほとんど江戸時代の佇まいを残しており、実に見応えがありますね。2019年には、NHK BSプレミアムドラマで放送された「八つ墓村」のロケ地になりました。

篤姫も宿泊した上段の間と御成門

石井家住宅には、多くの座敷がありますが、その中でも一番注目したいのが「上段の間」です。

この御座敷は、実際に九州や中国地方の大名(萩藩主・毛利家など)たちが宿泊や休憩する部屋として利用されました。

特に13代将軍・徳川家定(とくがわ いえさだ)へ御輿入れするため、薩摩から江戸へ向かう途中で篤姫が宿泊された話が有名ですね。

書院造りで簡素な美しさがGood。現代人には、物足りなく感じる人がいると思いますが、個人的にはこのような部屋で1泊したい。

よく観察すると、大変美しい欄干の意匠に目が留まるだろう。この欄干は、桃山時代の作なんだそうな。

左側には葡萄とリス、右側はカラスウリと蝶の透かし彫りが見て取れます。その精巧でカッコいい様は、現代にもおいても色あせません。

また、金箔が貼られた襖も良い感じ。床の間と違って棚があるのは、きっと宿泊された人たちを引き立つような工夫なんだろうな。

残念ながら中へは入れませんが、音声ガイドがあるので説明を聞きながら、当時の情景を思い浮かべてみてはいかがですか。

上段の間のようにお殿様がお泊りした部屋があるならば、本陣へ到着したお殿様が中へ入るための専用の「御成門」もあります。

1832年(天保3年)に再建されたそうで、欅の一枚板を張っている豪華な造りですよ。

この御成門をくぐり抜けると、気持ちのよい前庭へ入るぞ。きっと、お殿様もさぞかし上機嫌になったのではないだろうか。

御成門の正面には座敷の入口となる玄関が見えます。

きっと、お殿様も直ぐに中へ入らずに縁側で腰を下ろして前庭を眺めながら、一服されていたのだろうな。玄関周辺を眺めながら、そんな風に感じました。

石井家は酒造業で栄えた豪商

母屋の奥へ歩いていくと、酒蔵などの生産を行なっていた広いスペースへ辿り着きます。

ここは「矢掛宿 本陣展示蔵」となっており、宿場町や参勤交代、石井家の歴史などについてパネル資料による説明があったり、当時の道具を使って酒造りの様子を再現しているのは面白いですね。

当時は造り酒屋が地域で一番の事業家ということで、町の代表的な存在でした。お殿様が泊まる本陣となったのも頷けます。

石井家は、戦国時代に猿掛城主であった毛利元清の家臣・石井秀勝が元祖だったそうな。そして、その三子喜元が矢掛古市へ居住しました。

この喜元の子・喜昌の頃には酒造業を営んでおり、さらに宿場における幕府公認の大旅館の役職である「本陣職」を兼ねることに。

また、宿役人の最高責任者である問屋の補佐役だったというのだから凄くないですか。

1796年(寛政8年)には、矢掛町内と周辺の村々を加えて270石余にのぼる大地主になったという。そして、備中地域有数の豪商かつ大地主として明治維新に至った次第です。

こちらの写真は何だか分かりますか。木製の大きな道具のため、目を引いてしまう。実は酒蔵の絞り場を再現しているぞ。

絞り場では、タンク内で発酵を終えた醪(もろみ)を酒粕と液体に分離させる作業を行ないます。

長さ約2mほどの木製の酒槽の上に天秤棒をのせており、それに石を吊るして絞っている当時の様子がありありと思い浮かびました。

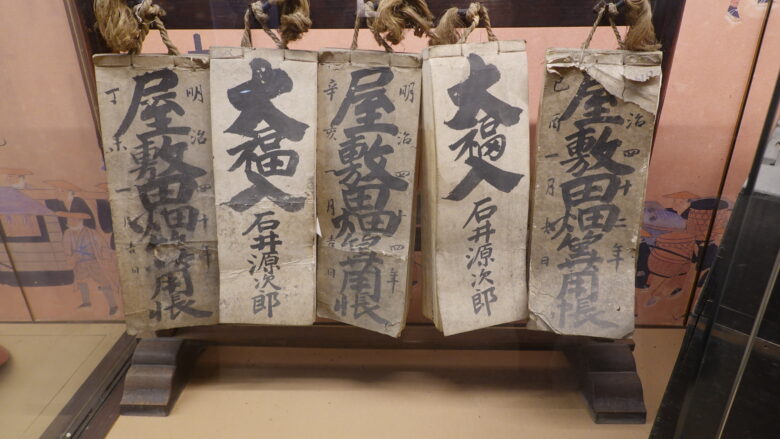

また、様々な展示品の中には、「大福帳」を発見。酒の醸造や販売などに関する営業記録や、屋敷や田畑の小作関係の記録を残しているぞ。どのようなことが書かれているのか一度見てみたい。

それに石井家では、両替も行っていたという。その証拠の品が「両替天秤」ですね。

酒蔵から外へ出て、奥へ向けて歩くと中門がある。その立派な造りに、目が留まる人も多いのではないだろうか。(私がそうでした。)

また、周囲には酒母蔵や釜場、番所などがあるので一通り見物していこう。

中門をくぐり抜けると、裏庭が広がっており、長屋門を見つけました。

この長屋門の向こう側には、小田川が流れていることから、今でいう出荷ヤードのような役割があったのかも。

昔は船を使って荷物を運ぶのが交通の主流だったので、ここからお酒を船に積んで出荷していたのだろうと思います。

【見ごたえ抜群な住宅の紹介(その1)】

旅先で訪れたレトロで見ごたえのある住宅を、下記記事で紹介します。

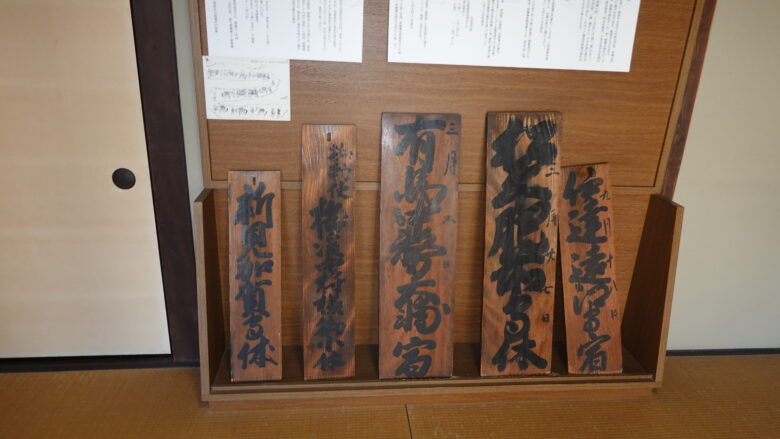

本陣を利用した大名の宿札がいっぱい

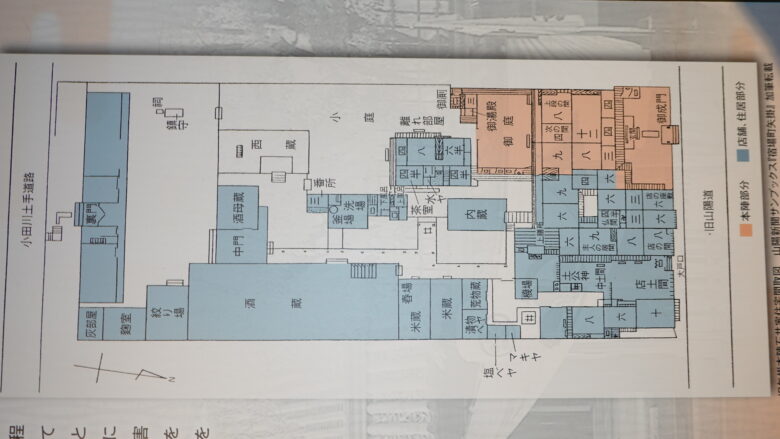

大名や旗本、幕府の役人などが休憩したり、宿泊する際には本陣の門前に宿札(やどふだ)を掲げていました。

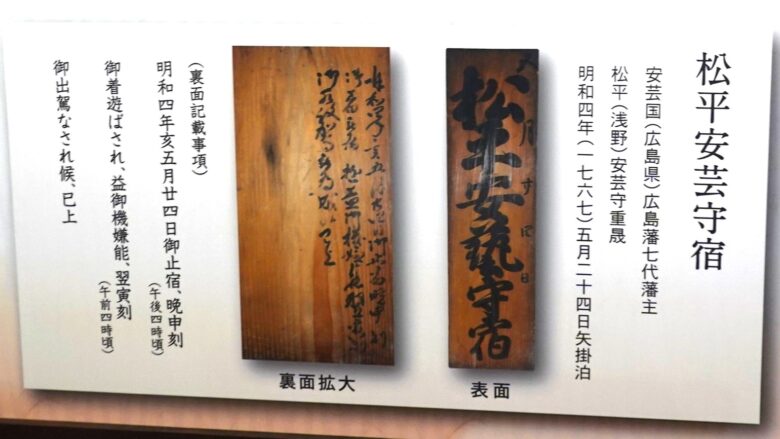

矢掛本陣には、板製の宿札が151枚、紙製のものが272枚現存しています。ただし、紙製の宿札の一部は、保存や研究のため岡山県立博物館に保管されているので悪しからず。

宿札を良くみると、名前の最後に「宿」や「休」の文字が見て取れる。

「宿」は宿泊を表し、「休」はお昼休みを表しているぞ。また、「小休」というのもあって、これは途中休憩を表すそうだ。このように使い分けているなんて、面白いですね。

たとえば、右から2番目の宿札には「三月廿七 松平肥前守休」と書かれていることから、佐賀藩9代藩主・鍋島斉直(なべしま なりなお)のご一行が、3月27日にお昼休みに立ち寄ったことが分かります。

また、宿札の裏面には休宿をした日時とともに、その時の状況が書かれていたりする。たとえば、こちらの資料では、文末に「御機嫌能御出駕なされ候」と書かれていることから、宿泊者の満足度が高かったのだろうな。

このような宿札を門前に掲げていると、箔が付くと思う。現代でも一昔前には、旅館などで「歓迎 ○○様御一行」と書かれた看板をよく見かけました。

しかし、個人情報保護法などの影響により、今では見る機会が少なくなったのは寂しい限りです。

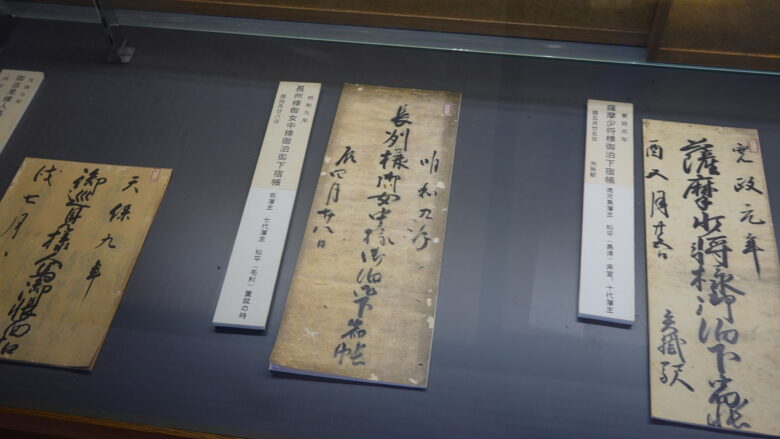

こちらの下宿帳にも注目しよう。下宿帳とは、大名たちが本陣へ宿泊した際に、家来が宿泊した宿を記録した帳簿のこと。

宿泊状況を把握するために記入したようで、宿泊した家臣の数や宿賃などを記録しました。参勤交代は、原則として1年毎に江戸と領地を行き来していたので、記録をとることで次に活かせたのだろう。

宿札や下宿帳は、江戸時代の歴史を語る立派な史料であり、当時の生活を垣間見ることができます。

学者・詩人・書画など文人たちも往来

江戸時代の山陽道は、多くの旅人が往来しました。その中には、学者や詩人、書画をたしなむ文人もたくさんいて、矢掛宿の本陣である石井家とも交流を図っていたそうです。

そのため、屋敷内には文人との交流をしのばせる書状や絵画、書籍などが多数残されています。

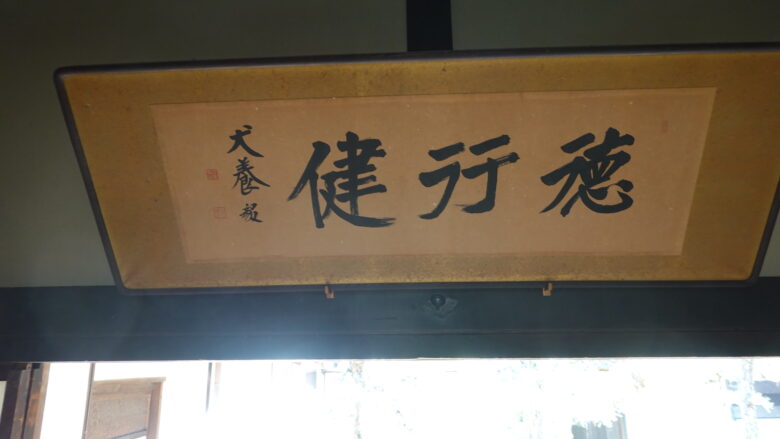

上段の間には、儒学者の菅茶山(かん ちゃざん)が書いた掛け軸がある。また、違う座敷には元内閣総理大臣・犬養毅の扁額を掲げている。

その他にも薩摩の島津一門四家の加治木島津家当主・島津久長や、長州藩の藩政改革を主導した村田清風などの資料が残されています。

何気なく飾ってあるので、見逃さないようにして下さいね。

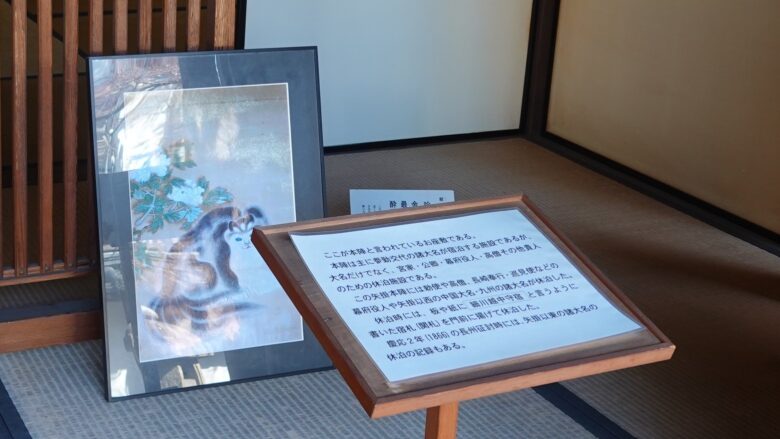

座敷の玄関口には、六尾の猫の写真が飾られていました。たしか数年前に石井家住宅へ訪れた時には、この猫を描いた屏風があったはず。

今回は、たまたま見逃したのかも知れませんが、当時写真を撮りましたので紹介します。

6本の尻尾と3つの耳を持つ不思議な猫ですね。このような生き物は、妖怪や化け物と扱うのが世の常。それにしては、愛嬌を感じるぞ。実は長寿の猫という縁起物だそうです。

どういう経緯でこのような猫を描いたのか気になりますね。

【見ごたえ抜群な住宅の紹介(その2)】

旅先で訪れたレトロで見ごたえのある住宅を、下記記事で紹介します。

お座敷から眺める日本庭園

石井家には、庭に面した縁側のある座敷があり、庭園(中庭)を眺めながらくつろいで過ごせます。

中庭へ目を向けると、3本の松が並んでいるのが特徴的。また、苔の中のツツジの刈り込みに飛び石の配置がいい感じ。

それほど大きな庭園ではありませんが、「嵐山」を借景として庭に奥行きを持たせている。伝統的な和の空間は、眺めているだけで心が落ち着きます。

こちらは、先ほど紹介した長屋門がある裏庭です。こちらの景色も中々良いかな。奥には小さな祠がありました。(何を祀っているのかは不明です。)

日本庭園のあるお屋敷は、日本の伝統美や文化を堪能できる機会が多い。どのような庭園を造ったのか、その意図を察すると、より魅力を感じてやまないですね。

【日本庭園の紹介】

旅先で訪れた魅力的な日本庭園を、下記記事で紹介します。

旧矢掛本陣石井家住宅の基本情報とアクセス

| 住所 | 岡山県小田郡矢掛町矢掛3079 |

| 電話番号 | 0866-82-1016(矢掛町産業観光課) |

| 営業時間 | 9:00~17:00(3月~10月) 9:00~16:00(11月~2月) ※入館は閉館の30分前まで |

| 休館日 | 月曜日(月曜日が祝日の場合はその翌日) |

| 入館料 | 大人(高校生以上)500円 小人(小中学生)300円 |

【アクセス】

- 井原鉄道・矢掛駅から徒歩約10分

- 山陽自動車道「鴨方IC」から車で約20分

旧矢掛本陣石井家住宅の駐車場

旧矢掛本陣石井家住宅の近くにある「おもてなし第1駐車場(普通車46台)」を利用すると便利です。また、少し離れたところにも「おもてなし第2駐車場(普通車52台)」があるので、必要に応じて活用しよう。

これらの駐車場は、3時間無料であり、3時間を越えると1時間につき100円がかかります。

さらに矢掛本陣から東へ約500mほど歩くと「道の駅 山陽道やかげ宿」があるので、そちらの無料駐車場も利用できますね。(普通車27台、大型車10台、障害者用1台、EV用1台)

まとめ

旧矢掛本陣石井家住宅のある矢掛宿は、2020年に重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。

石井家は、町並みのほぼ中央に位置しており、東端の方にある旧脇本陣高草家住宅とともに国の指定重要文化財に指定されています。

本陣と脇本陣が一緒にある宿場町は、全国でも矢掛宿だけですよ。土日限定となりますが、高草家も一般公開されているので、タイミングがあえば足を運んでみてはいかがですか。

旧矢掛本陣石井家住宅では、上段の間を備えた御座敷や御成門などの迎客施設をじっくりと見学しよう。さらに家業の酒造業についても楽しく学べるのでお見逃しなく。