近畿地方4県巡りの2日目は、滋賀県甲賀市から始まります。

甲賀市といえば、やはり甲賀忍者でしょう。1日目は甲賀忍者の縁のある甲賀流忍術屋敷や油日神社などへ足を運びました。(1日目の旅の様子はこちらです。)

本日は甲賀忍者のライバルとして有名な伊賀忍者の故郷へ訪ねるぞ。伊賀市には、伊賀上野城が建つ上野公園や伊賀上野の町並みなど見どころが多いし、忍者関連の博物館もあるので楽しみ。

まずはホテルで起床後に旅の準備を整え、早速向かったのは甲賀駅です。ここには、忍者のトリックアートがあるので面白いですよ。

さて本日はどんな旅になることやら。それでは、伊賀市へ向けてレッツゴー!

本記事では、滋賀県甲賀市から旅立ち、三重県伊賀市を経由して名張市まで自転車で旅をした様子をお届けします。

目次

伊賀市へ向けて旅立つ

本日も昨日と同様に青空が広がる良い天気。自然にテンションが上がるというものです。

それでは、一山越えて三重県伊賀市へ向かうことにします。

甲賀駅から旅立つと、目の前の草津伊賀線(県道4号)を東へ向かう。昨日、油日神社へ訪れた際に走ったルートですが、時間帯が違うと見えてくる景色も違ってくるのだから面白いですね。

そんな風に感じていると、道端に忍者の人形を発見。そういえば昨日も見かけたな。なぜ片手に昔ながらの電話を持っているのか不思議だったので覚えているぞ。その他にも忍者の飛び出し坊やをたくさん見かけました。

しばらくして油日農協前の交差点を右折し、東湯舟甲賀線(県道51号)へ入る。そして甲賀町和田地区を通過していると、道の沿岸には面白そうな看板が立っているではないですか。

「財布落とすなスピード落とせ」「美人多しよそ見すな」の文言を見つけ、思わず口角が緩みます。このような韻を踏んだ「なるほど!」と思わせるセリフは面白いですね。

そんなことを考えていると、池の中にアヒルボートがあるのを発見。

観光地でもあるまいし、こんなどこにでもあるような池に、なぜ浮かんでいるのか意味がわからない。

思わず自転車を停めてじっくり見てみると、ボートは池に浮かんでいるのではなく、パレットの上に載っていました。

う~む、これではボートとしても使えない。何かの目印として活用しているのだろうか、全く謎ですね。

さてそんな不思議な出会いがありましたが、順調に自転車を走らせて、伊賀信楽線(県道50号)へ入り、伊賀コリドールロードへ合流。

伊賀コリドールロードは、伊賀市をぐるりと囲むように整備された広域農道のことで、関西では人気の高いツーリングコースですよ。

今回の旅では、このツーリングコースの制覇が目的ではないので、途中で別れて伊賀市街を目指します。

【自転車旅に役立つアイテムの紹介】

自転車旅に役立つ様々なアイテムを、下記記事で紹介します。

プリマウインナー号の見物と敢国神社へお詣り

伊賀甲南線(県道133号)を南下していると、柘植川が見えてきました。

青空の下で、山や川が織りなすのどかな景色を眺めながら旅を続けるのは最高だと感じるのは、私だけではないでしょう。

テンションが高めな状態で柘植川に沿って走って旧大和街道を駆け抜け、途中から伊賀青山線(県道2号)を南下します。

すると、遠くにプレマハムの三重工場が見えてきました。実はこの工場に面白いものがあるぞ。人によっては懐かしさを感じるかも。

というのは、なんと「プリマウインナー号」が保存されているのです。

知らない人もいると思うので簡単に説明すると、プリマハムが全国キャラバンで使用していた車で、1989年頃から1992年頃まで各地の幼稚園などへ出向いて、交通安全の啓蒙活動を行っていました。

カメラのズーム機能を使って撮影したのがこちらの写真。どうですか、このユーモラスな姿が可愛いでしょ。それに赤い大きなウインナーの存在感が抜群です。

私は実際にプリマウインナー号が公道を走っている姿を見たことがありませんが、このような車が公道を走っていたら、絶対に「あれはなんだ!!」と驚くだろうな。それにこのような車の運転は、実に楽しそうですね。

再び旧大和街道へ合流すると、西側へ向けて疾走。この辺りは桜並木が連なるので、桜シーズンは絶好のサイクリングスポットだろうな。

大和街道(国道25号)へ合流すると西方寺交差点を左折して県道676号へ入る。そのまま道なりに進んでいると、敢国神社(あえくにじんじゃ)の案内板を見かけました。

その案内板の指示の下、自転車を走らせば伊賀国一宮「敢国神社」の駐車場へ到着。

駐車場からは、敢国神社の表参道と裏参道の入口が並列して見えており、見るからに雰囲気が異なるのが分かります。

こちらが裏参道の入口。表参道と比べてこの先に神社がありそうな雰囲気を醸し出しているかな。一方、表参道はどこにでもありそうな生活路に見えて親しみやすさがあるぞ。

どちらから向かうのか少し悩みましたが、最終的には往路は表参道を歩き、帰路に裏参道を歩くことに決定。

駐車場から表参道を約170mほど歩くと、大きな鳥居が見えてきた。このような鮮やかな朱塗りの鳥居というのは、本当に目を引きます。

鳥居をくぐり抜けて、正面に見える石段を上り拝殿前へ到着すると、早速お詣りした次第です。その後、境内を色々と見て回りました。

境内社の一つには「むすび社」があり、ここは縁結びのパワースポットですよ。良いご縁を求める方は、ぜひ足を運んで下さいね。

そもそも敢国神社は、伊賀流忍術の祖といわれ伊賀忍者の頭領・服部一族と関りの深い神社です。

それは、この神社では服部一族の私的な祭り「黒党祭(くろんどまつり)」が奉納されていたからですね。

黒党祭は戦国時代末に一度は途絶えましたが、1995年に450年ぶりに大復活。今では毎年11月23日に獅子舞の演舞や「伝統忍者集団 黒党」による伝統の忍術を駆使した忍者ショーが奉納されています。

敢国神社については、くわしくは下記関連記事で紹介します。

伊賀市街へ辿り着き伊賀上野城を見学

敢国神社を後にすると、県道676号を南下して、服部川に架かる寺田橋を渡り伊賀街道へ合流。

伊賀街道といえば、津と伊賀上野を結ぶ最も重要な街道として整備された歴史があります。伊賀・伊勢両国の経済・生活の大動脈といったところですね。

伊賀街道沿いには、コンビニやガソリンスタンドなど多くの商業施設や民家が立ち並び、賑やかな通りとなっています。

そんな通りを駆け抜けると、あっという間に伊賀市街へ辿り着きました。

市街地でまず始めに訪れたのが上野公園です。ここには、本日のお目当ての一つである伊賀市のシンボル・伊賀上野城があるぞ。絶対に訪れたいと思っていました。

上野公園の入口前には小さな観光案内所があり、ご厚意で近くの空いているスペースに自転車を停めさせていただく。ありがとうございます。

そして、上野公園内へ向けて歩き出した次第です。

伊賀上野城は筒井定次が築城しましたが、その後に藤堂高虎が城地を拡大したものが現在残っています。天守は白鳳城とも呼ばれるほど、美しい外観ですね。なので、どんなお城なのか楽しみ。

しばらく歩いていると、遠くには天守(大天守・小天守)が2つ見えてきました。この天守は、模擬天守なんですよ。伊賀出身の衆議院議員・川崎克(かわさき かつ)氏が私財を投じて再建しました。

大天守は、高さ23mもある白漆喰塗籠の層塔型3層3階建ての建物だ。一方、小天守は2層2階ですね。

正式には「伊賀文化産業城」という名前が付いていて、その名前通りに伊賀の文化と産業の振興を願って建てられました。

天守の中へ入る前に足を運んだのが、藤堂高虎が造った高石垣。この高石垣は約30mの高さがあり、大坂城の高石垣とともに日本で一、二を競うほどの高さを誇ります。

高さ30mといえば、およそ10階建てのビルほどの高さですね。なので、誤って落ちたらひとたまりもありません。

この高石垣は、当時のままの状態で残されているので景観が素晴らしいです。そんなわけで、落下防止用の柵やフェンスなどは設置されていないので、気を付けて歩きました。

一通り景色を堪能すると、石段を上ってよいよ天守へ入ります。

天守内には、美術品や調度品が展示されており、当時の武家の風俗に触れられる。また、伊賀上野出身である俳聖・松尾芭蕉のゆかりの品も展示しているぞ。

天守三階は展望スポットになっており、伊賀市街を一望できる。周囲を山々に囲まれた美しい景観が素晴らしいです。

しばらくの間、自然と調和がとれた風景を楽しみました。

伊賀上野城については、下記関連記事でくわしく紹介します。

上野公園を巡り忍者博物館で忍者屋敷を体験

上野公園には、伊賀上野城以外にも忍者関連の施設として、伊賀流忍者博物館があります。さらに松尾芭蕉関連の施設として芭蕉翁記念館や俳聖殿もあるので、見応えがある公園ですね。

また、趣きのある豊かな歴史を感じる場所だけでなく、四季折々の景観を楽しめる公園として、地元の人たちの憩いの場所になっています。

そのような園内を歩いていると、独特な外観をした建築物を目撃。どうやらこの建物が「俳聖殿」のようです。

松尾芭蕉の生誕300年を記念して昭和17年に建てられたそうで、松尾芭蕉の旅姿を模した外観なんだそうな。

中には入れませんが、正面階段まで来るとスキマから中をチラッと見えるぞ。中には、伊賀焼きで作られた芭蕉の等身大座像がありました。

おっ、この目立つ千本鳥居は稲荷神社ですね。忍者博物館から少し離れた場所にあります。城山稲荷神社というそうですよ。

忍者博物館周辺の賑やかな雰囲気と違って、とても静かでしたので印象に残っています。せっかくなのでお詣りしました。

その後に向かったのが忍者博物館です。こちらでは、忍者屋敷・忍術体験館・忍者伝承館を見学できる。

忍者屋敷は、江戸時代末期の土豪屋敷を移築したものなんだそうな。館内には隠された仕掛けがいっぱいあるぞ。

そもそも忍者とは、いまでいうスパイですね。そのため、様々な国へ忍び込んで情報を盗み出してくる影の組織だ。

また、当時日本では最先端技術であった火薬の調合方法や忍術などの情報が盗まれては大変なので、厳重に守るためにも家の中に仕掛けを作るのは当たり前でしょ。

そのような考えのため、床下に武器を隠したのは当然ともいえる。また、情報を巻物に記し、家の中に隠すのは危ないということで、土の中など家の外に隠していたといいます。

さすがは情報戦のプロフェッショナルですね。覚悟や面構えが違っていたのでしょう。

こちらは時代劇などで良く見かける忍者屋敷の定番「どんでん返し(回転戸)」だ。壁に背を付けてクルリと回れば忍者の雰囲気を味わえる。その他にも隠し階段や仕掛け戸などがあります。

私は昨日すでに甲賀市にある甲賀流忍術屋敷で様々なカラクリを体験していたため、それほど驚きはありませんでしたね。

しかし、このようなカラクリというのは普段味わえるものではないため、何度体験しても面白いものです。

また、資料館では実際に忍者たちが使っていた手裏剣や水蜘蛛など定番の忍者道具を見学できる。

忍者が好きな人にとっては、たまらない場所ですね。

【甲賀忍者関連の観光スポット】

伊賀忍者のライバル甲賀忍者関連の観光スポットを、下記記事で紹介します。

忍術実演ショーに大喝采して忍者伝承館で忍者の暮らしぶりを知る

忍者屋敷の裏手には、伊賀忍者集団「阿修羅」による忍者ショーが開催されていました。

忍者たちが実際どのような武器や道具を使い戦ったのか実演してくれます。目の前で繰り広げられるアクションに大興奮!

お馴染みの十字手裏剣の遠投があったり、どう見ても難易度の高そうな鎌手裏剣が、目標物にグサッと見事に刺さる熟練の技の冴えというのは度肝を抜かれるぞ。

それにアクションシーンや手裏剣が目標物に突き刺さるタイミングに効果音が流れるのは、エンターテインメントとして秀逸ですね。

また、参加者には日本人だけでなく外国人もいるため、流暢な英語を交えながら解説してくれます。さすが現代の忍者たちは国際的だ。

さらに有料ですが、参加者のよる手裏剣投げ体験ができるのも面白い。

残念ながら忍者ショーの撮影はNG。華麗なアクションシーンを写真に残せなったのは、少し残念だったかな。ということで、しっかりと目に焼き付けておきました。

こちらは忍者伝承館です。

忍者伝承館では、忍者の歴史や生活についての資料が展示されています。忍者の暮らしを始め、技や衣装、食べ物など私たちの暮らしと通じるものもあり、「へぇ~そんなんだ」と妙に感心しましたね。

忍者の性質上、情報を長く記憶していおくために人より優れた記憶力が必要となってくる。それに秘密厳守なので他の人が分かる残し方なんて論外でしょう。

覚えにくい数値は人の体や食べ物に置き換えて覚えていたという。また、絶対に忘れてはならない重要情報は、自分の体に傷をつけながら、覚えたというのだから凄まじい執念を感じます。

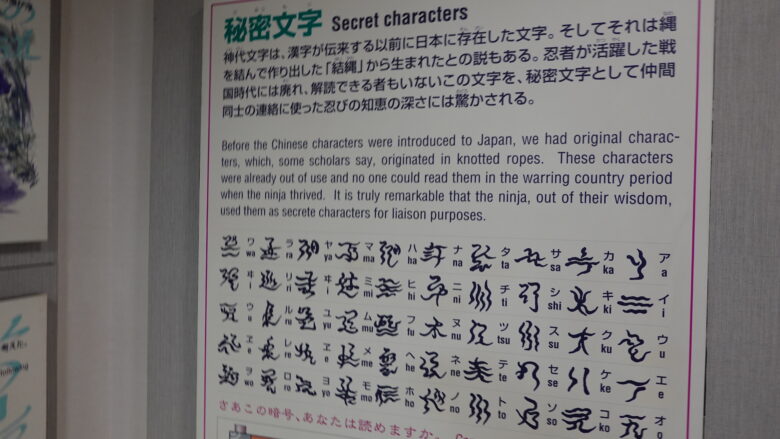

こちらの文字なんだかわかりますか。この文字は、日本に漢字が伝来する以前に存在したといわれる「神代文字」ですよ。忍者はこの文字を暗号として使っていたのには驚きました。

というのは、忍者が活躍した戦国時代にはすっかり廃たれていたので、誰も解読できる人がいなかったそうです。

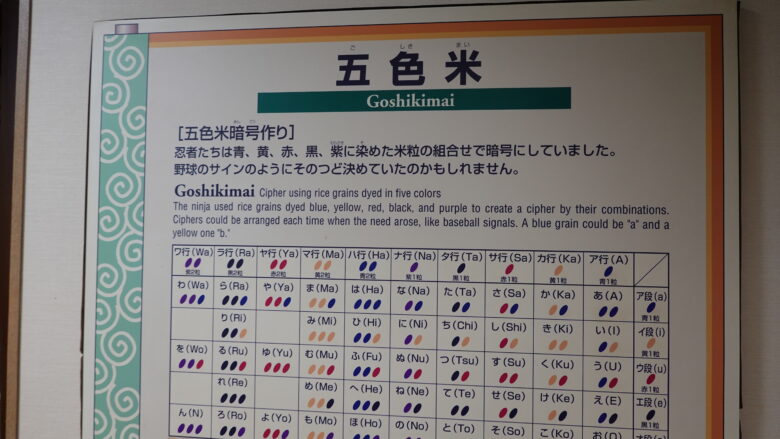

また、五色米を使った暗号も秀逸と思う。青・黄・赤・黒・紫に染めた米粒の組み合わせで意思疎通を図っていたのだから、発想力が斜め上過ぎるぞ。

忍者伝承館を後にすると、自転車を停めた場所へ戻り、伊賀上野の町並みを見物するために城下町へ向かいました。

伊賀上野の町並みを巡り、忍者神社へ参拝する

伊賀の城下町は、1608年(慶長13年)に伊勢と伊賀の領主になった藤堂高虎の手によって造られました。

京都の町並みと同じく碁盤状に区画されているのが特徴的です。また、伊賀は長い間、大きな戦禍に見舞われることなく歩んできたため、町中には江戸・明治・昭和など様々な時代の建築物が点在しています。

そのような状態なので、町中を歩いていると、目の前にいきなりレトロな建物が現れるのでビックリしましたね。

基本的に塗込め格子(虫籠窓のこと)の窓を持つ京風造りの商家が見られます。

特に三筋町(本町、二の町、三の町)は、かつて藤堂高虎により商売免許の特権が与えられていたという歴史がある。

今でこそ落ち着いた雰囲気ですが、かつては商人や職人が大勢い集まっていて、伊賀の文化・経済の中心として発展し続けていたというのだから、たいそう賑わっていたのだろうな。

それぞれの通りを見物し終えると、町の中心部から少し外れた所にある愛宕神社へ向かいました。

実はこの愛宕神社の境内社には、忍者神社と呼ばれる「阿多古忍之社(あたごしのぶのしゃ)」があるぞ。事前にそのことを知っていて興味があったので楽しみ。

朱塗りが目を引く愛宕神社の鳥居をくぐり抜け、緩やかな石階段を登ると、極彩色で施された色鮮やかな社殿を発見。

このような社殿を見るのも久しぶりだったので、テンションが上がる上がる。どうやらこれが愛宕神社の本殿のようです。

色だけでなく、装飾が非常に多いのもGood。いや~、実に良いものが見れました。本殿に参拝すると、敷地内にある阿多古忍之社を探します。

すると、10秒も経たない内に「忍者神社」と書かれた看板を発見。このような看板の存在は、ありがたいですね。

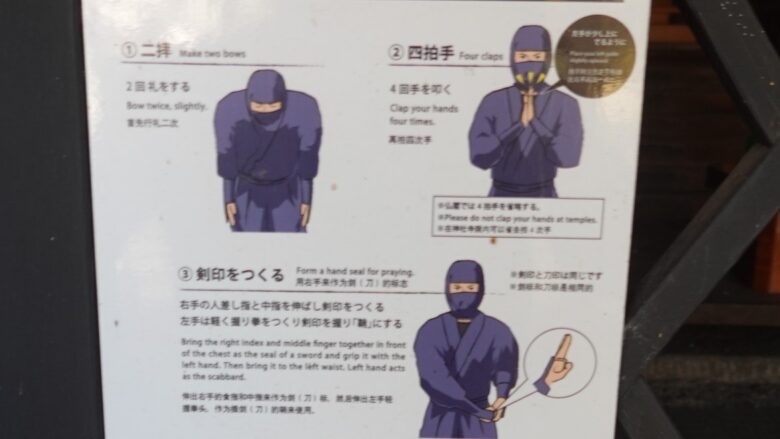

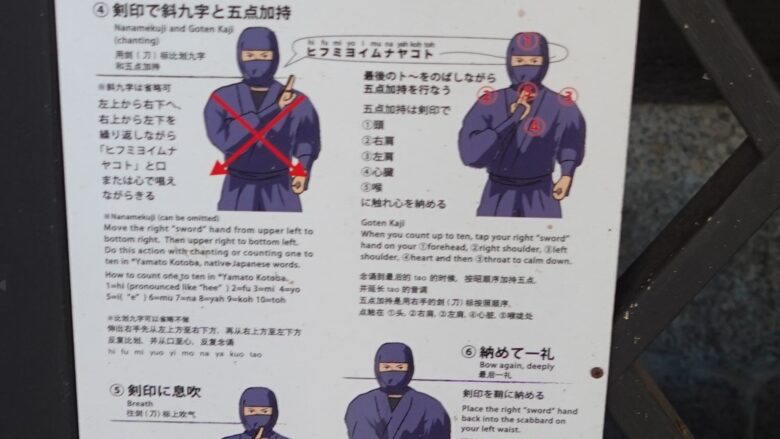

忍者神社には、独特の参拝方法があり、それが面白いですよ。

その参拝方法は、絵と文字を使って説明しているので事前にチェックしよう。

説明文を読んでみると、2礼4拍手1礼が基本となり、指で剣印を作って「ヒフミヨイムナヤコト」と唱えながら斜九字を切る。この時に最後の「ト~」をのばしながら「頭・右肩・左肩・心臓・喉」に触れる動作をするのがポイントだ。

なるほど、結構覚えることが多いかな。ということで、レッツチャレンジ。

・・・これは慣れていないとスムーズな参拝が難しいと思いました。しかし、まるで忍者の気分になったように参拝できたので満足満足♪

さて、参拝も終わったし、よいよ伊賀市を抜けて本日のお宿がある奈良県名張市へ向かうぞ。

尚、伊賀上野の町並みについては、下記関連記事でくわしく紹介します。

名張市へ向かう道中にて

伊賀市街を抜けると、国道368号線を道なりにひたすら南下する。そして菖蒲池の交差点に差し掛かると左折して、名張街道を道なりに突き進む。

本日は、これ以上観光する予定は特にないので、破竹の勢いで自転車を疾走させました。

しだいに空には、雲が広がってきたではないですか。これは、明日の天気が少し心配ですね。

天気予報を確認したところ、どうやら明日はほぼ一日曇りみたい。こればかりは、どうしょうもありません。雨が降る心配がないだけマシともいえます。

名張街道から上野名張線(県道57号)へ入り、そのまま道なりに進んでいると、いつの間にか名張市へ入っていました。

名張市街から少し離れたところを流れる名張川には、大屋戸沈み橋という沈下橋があるということなので見に行くことに。どうせ名張市街へ行く途中なので、多少の寄り道はノープロブレム。

沈下橋の存在を知ると、なぜか行きたくなるのはなぜだろうか。やはり普段お目にかかれない、珍しい橋だからでしょうかね。

しばらくすると、沈下橋が見えてきたので喜び勇んで橋の前へ向かいました。橋に欄干がないので慎重に渡ります。

橋の上から名張川の風景を眺める。川のせせらぎが心地よいですね。まだ空は明るいですが、若干オレンジ色に染まる雲の様子から夕暮れが近づいていることが分かります。

ということで、本日の旅はここまでにするのが賢明ですね。その後、名張市街にある本日のお宿へ向かいました。

まとめ

午前中は天気に恵まれましたが、午後の途中からはすっかり雲に覆われてしまいました。中々1日中、快晴というのは難しいですね。

旅の道中では、伊賀忍者の縁のある敢国神社へ参拝したり、伊賀上野城や城下町を見物したりして楽しい時間を過ごせました。

伊賀上野城では、藤堂高虎が築いた高石垣から眼下の景色を見下ろしましたが、かなり怖かったかな。

また、上野公園では忍術の実演ショーが開催していて、遠投からの華麗な手裏剣投げや忍者のスピーディーなアクションを間近で見られたのが印象に残っています。「これが忍者の技術か」なんて感心したぞ。

さて明日は、名張市の観光名所として有名な「赤目四十八滝」へ訪れる予定だ。23瀑もの滝が見られる大自然のアートスポットとして名高いですね。

どのような景観を見せてくれるのか実に楽しみ。