龍神様のエネルギーが湧き出すパワースポットとして知られる「龍穴」。

日本三大龍穴の一つに数えられる「備前の龍穴」が、湯次神社(ゆつぎじんじゃ)にあるという噂をご存じですか。

実際、備前の龍穴については謎が多く、伝承が途絶えているため、くわしいことは分かりません。

湯次神社から西大平山あたりをプチ登山したところには、りゅうごん様の磐座があり、これが最有力の候補に挙げられている。実に興味深い話ですね。

本記事では、「りゅうごん様」へのお詣りを中心に湯次神社の魅力を紹介します。

目次

湯次神社のご祭神・ご利益・所要時間

湯次神社は、岡山県瀬戸内市に位置し、備前国内の128神社の祭神を合祀した備前国総社本です。

もともとは、家高山の中腹に鎮座していましたが、1441年(嘉吉元年)に現在位置の麓へ移転されました。かつては、家高八幡宮を称されており、1870年(明治3年)3月に改名され今に至ります。

ご祭神は以下の通り。

- 湯次神(ゆつぎのかみ)

湯次神については、あまり聞いたことのない神様と思う人も多いだろう。実は、朝鮮半島を経由して日本に渡来した秦氏が、その祖先とする弓月君(ゆづきのきみ)を祖神として祀ったそうな。

湯次神は水の神様として、古くから湯治や病気平癒の神様として信仰されています。

ご利益には、「五穀成就・子々孫々・富貴繁栄・天下泰平」など幅広い。境内はこじんまりなので、5~10分もあれば一通り見て回れるぞ。

また、境内には稲荷神社や秋葉大明神など境内社があります。

【周辺の見どころ】

湯次神社周辺の見どころを、下記記事で紹介します。

日本三大龍穴の一つ「備前の龍穴」の謎

冒頭でも触れましたが、龍穴とは龍神様のエネルギーが湧き出すパワースポットです。

それは、大地の気が吹き上げる場所であり、龍の住処として知られています。そのような場所であるため、龍神様のお力にあやかりたいと思う人は多いだろう。

そこで、日本三大龍穴と呼ばれる場所を以下にまとめました。

- 貴船の龍穴(京都府にある貴船神社の奥宮)

- 吉祥龍穴(奈良県にある室生龍穴神社の奥宮)

- 備前の龍穴(岡山県にあり)

貴船の龍穴と吉祥龍穴は、所在地が分かっているのですが、「備前の龍穴」だけはどこにあるのかハッキリしません。かつての備前国にあるというのは分かっているので、今の岡山県にあるのは間違いないだろうな。

龍穴に興味がある方は、貴船の龍穴か吉祥龍穴へ足を運ぶのが確実です。

湯次神社の拝殿の側面に目を向けてみると、そこには龍が天に向かって昇る姿を発見。

そのため、京都の貴船神社と同じように、社殿(本殿)の真下に龍穴があるのかと勘違いする人がいるかも知れない。

念のために拝殿の床底を覗いて見ましたが、それらしき雰囲気を全然感じません。もちろん穴なんて開いていないぞ。それに龍穴は、直接人の目で見てはいけないそうだ。

そもそも地下にあるものなので、見ることなんてできないですね。

備前の龍穴については、伝承が完全に途絶えていますが、私が調べた限りでは候補として「湯次神社のりゅうごん様」と「瀬戸内市にある貴船神社」がありました。(他にもあるかも知れません。)

特に湯次神社の裏山にある「りゅうごん様」が最有力候補。まずは、湯次神社でお詣りして登山の無事を祈願してから、りゅうごん様へお会いに行きましょう。

りゅうごん様へお詣り

湯次神社の鳥居を正面にして、左手側にりゅうごん様の磐座へ至る登山道が続いています。

磐座までは約700mほどの距離があり、徒歩で約15~20分ほどかかる。険しい山道ではありませんが、足元が悪いところがあったりするので、動きやすい服装は必須です。

特にスニーカや運動靴を履いておきたい。間違ってもハイヒールでは危なすぎます。

登山道入口前には案内板があり、最終的には標高約327mの西大平山山頂まで続いている。山頂へ向かうのであれば、飲料などの準備を怠らないように、しっかりと準備をして下さいね。

ちなみに山頂までは、約2.2kmほどの距離があります。

こちら西大平山のマップです。見て分かるように、途中からりゅうごん様へ向かう道と、山頂へ向かう道に分岐するのが分かるだろう。

分岐点には、案内板があるのでご安心して下さい。

駐車場には自動販売機があるので、必要に応じて飲料をゲット。そして準備を整えたら登山道を歩き、いざりゅうごん様の磐座へ向けてレッツゴー♪

始めは歩きやすい登山道

しばらく道なりに歩いていると、こちらのような獣除けの扉がある場所へ辿り着く。

扉の隣には杖が用意されているので、必要に応じて借りていこう。ちなみに私は借りましたが、結構助かりました。

扉を開けて中へ入った後は、扉を閉めるのを忘れないように。登山中に獣が誤って降りてきてしまうと大変です。

裏山を上り始めると、始めは階段が続きますが、次第に緩やかな坂道となってきます。

道がよく整備されているので歩きやすいですね。登山口から約200mほどは、歩きやすい道が続くぞ。なので「大したことはない!」と思うかも知れませんが、それは勘違いというもの。

そこから先は、確実に歩きづらくなってくる。個人的には、杖のありがたみを身に染みて実感しました。

湯次神社の本宮跡「家高山の磐座」

獣除けの扉があった場所からしばらく歩くと、目の前にたくさんの大きな岩が見えてきます。

その岩の前には「家高山(磐座)」と書かれた案内板があり、かつてこの場所に湯次神社が鎮座していたことを伝えている。

1441年(嘉永元年)までここで祀られていたそうな。その時は、家高八幡宮と称されていました。

案内板の後方にまわり込んで周辺を観察すると、それなりの規模の祭祀場であったのだろうと思わせます。

今は何もなく寂しげな風景のため、案内板がなければ十中八九スルーしていたに違いない。

おそらくであるが、かつてこの場所から「りゅうごん様」を遥拝していたのではないだろうか。

本格的な山道へ続く

家高山の磐座を後にして、道なりに歩いていくと空が開けてきました。

目の前に見えるのが、西大平山の山頂なのだろうな。誰一人通っていない山道を黙々と歩くのは、少しばかり心寂しく感じてしまいます。

そんな感傷に浸っていると、「りゅうごん様」へ向かう道の案内板を発見。

そこから先に見える道は、これまでと打って変わって見るからに足元が悪すぎるぞ。それでも道として続いているのが分かるので、安心感があるかな。

特に濡れた落ち葉などがあると、滑りやすくなる可能性があるので、足元に注意しながら歩きましょう。

謎の祭祀遺構?

案内板に沿って歩くと、長方形の石組みが現れます。

どう見ても自然にできたものではなく、明らかに人の手によって作られたのは一目瞭然です。この石組みの案内板がないので、正体は不明ですが、おそらく何かの祭祀場だったのではないだろうか。

石組みの正面は、三角形の形をしており、小さな石門のように見える。それに、りゅうごん様の磐座の方角へ向いているので、何かしらの関係がありそうだ。

個人的には、りゅうごん様を祭るための神聖な場所に思えてならないですね。

見張り台からの眺望

さきほどの長方形の石組みがあった場所から約20mほど道なりに下ると、再び空が開け、テラスのようになった場所へ辿り着きました。

標高120mのこの場所からは、眼下に長船平野を一望できる。油杉山古墳や産土池を始め、遠くには油杉城や高山城、砥石城など山城跡が見渡せます。

よく晴れていれば、遠くに岡山三大河川の一角である吉井川や小豆島も見えるだろう。

往時には、ここから見張りをしており、狼煙での連絡が行われていたそうです。つまり、この場所は見張り台だったわけですね。

ベンチが設置されているので、休憩しながら眼下の景色を楽しみましょう。

りゅうごん様の磐座と石積み

見張り台の奥には、ひと際大きな磐座に祠が見て取れるので、たとえ案内板がなくても、これが「りゅうごん様」だと分かると思います。

この磐座の下に龍穴があるのでしょうか。それとも周辺に隠されているのかも。今までそのような話は聞いたことがないので、真相は不明です。

りゅうごん様の正式名称は、「龍王権現社(りゅうおうごんげんしゃ)」といいます。雨乞いの神ですね。

日照りで雨が降らない時に、りゅうごん様の上に竹と和紙で作った大きな傘をさして、祈雨祭祀を行なっていたそうな。

りゅうごん様は傘がお嫌いなので、その傘を破るために雨を降らせたという伝説が残っています。

すでに科学が進んでいた昭和初期にも6回ほど傘鉾をあげたそうで、なぜか雨が降ったそうですね。だからこそ、この場所に龍穴の存在を信じる人が多いのも頷けます。

先ほどの長方形の石組みから少し離れた場所には、直径3mの傘を掲げた写真が掲載されていました。

りゅうごん様に触れると願いが叶うというので、心を鎮めてそっと磐座に触れよう。そして、丁寧に参拝して下さいね。

また、磐座のすぐ近くには、横幅約20m、高さ3mの石積みがあります。

何が目的で、いつ石が積まれたのか全く不明なんだとか。見張り台の入口前に下へ向かう山道が続いており、そこから少し下ると左手側に石積みが見えてくるので、お見逃しなく。

「桃」がのる御神門と表情豊かな備前焼の狛犬

湯次神社の鳥居をくぐり抜け、階段を上った先には御神門があります。

見た目は、中々立派な御神門なので、足を停めて見物する人もいると思いますが、大抵の人は、そのまま御神門を通り抜けるでしょう。

しかし、通り抜けるのは、ちょっと待って欲しい。

実は御神門の四隅には、桃の像が見て取れる。なぜ桃があるのか分かりませんが、御神門に桃がのっているのは珍しいですね。

岡山県は、温暖な気候と日照時間の長さから桃の栽培が盛なので、それに由来するのかも。何にしても、こういうのは個人的に大好きです。それに鴟尾(しび)にも注目しよう。

鴟尾とは、屋根のてっぺんにのるシャチホコと同じく大棟の両端にのっている角(つの)のようなもの。よ~く見ると、ハートマークの穴が見える。

「桃 + ハートマーク」のある御神門なんて初めてみました。

境内には神社を守護する狛犬がいて、表情豊かなお顔が素敵です。こちらの狛犬たちは、備前焼でできているのが面白い。

岡山県内の神社では、備前焼の狛犬を見かける機会が多く、たとえば由加神社本宮や天津神社、吉備津彦神社などにも奉納さています。

県外でも香川県の金刀比羅宮(こんぴらさん)のように奉納されている神社はありますが、ほぼ見つからないだろうな。

なので、初めて見る人は、全体の造形などをじっくりと見物して下さいね。

【神社仏閣の紹介】

備前焼の狛犬のある神社を、下記記事で紹介します。

イラスト付きの御朱印がカッコイイ

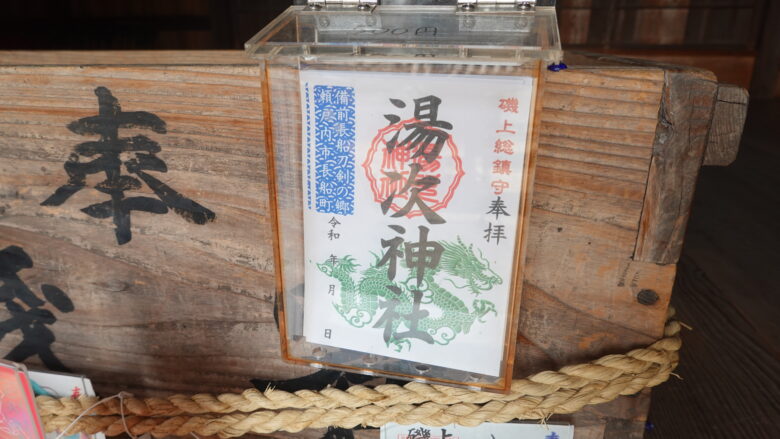

拝殿前には、湯次神社の御朱印が置き書きされています。

御朱印の真中に「湯次神社」の文字が書かれており、印章や龍のデザインとのバランスが良い。これだけでもカッコイイのですが、他にもカッコイイ御朱印を授かれる。

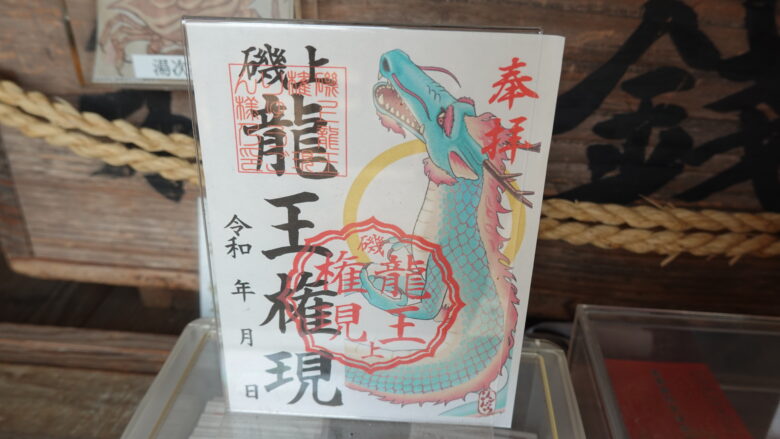

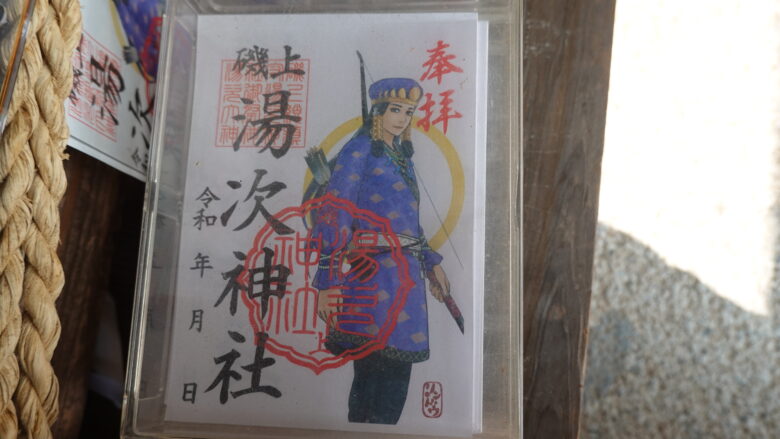

なんと湯次神社の御朱印のビュジュアルが刷新されているではないですか。また、りゅうごん様の御朱印もありました。

このような御朱印は個人的に大歓迎。御朱印集めをしている人にとっては朗報だろうな。

あとから知ったのですが、2023年の磯上秋祭りと備前焼まつりの開催を奉祝して新しく追加されたそうです。

これら以外にも祇園天王磐座の御朱印もあるという。

どうやら私は御朱印の見本を見逃したようで、祇園天王磐座の御朱印のデザインには、こちらののぼり旗に描かれているイケメンのおじ様が描かれているそうな。

なので、気に入った御朱印を授かりましょう。また、コンプリートするのもアリですね。

【御朱印に関する話】

御朱印に関する様々な役立つ話を、下記記事で紹介します。

湯次神社の基本情報とアクセス

| 住所 | 岡山県瀬戸内市長船町磯上3277 |

【アクセス】

- JR香登駅より徒歩約38分

- 岡山美作道路「瀬戸IC」より車で約20分

湯次神社の駐車場

湯次神社には、無料駐車場があります。(普通車 約5台)

まとめ

龍穴は、大地の気が吹き上げる場所や龍の住処として興味を持たれる方も多いでしょう。

備前の龍穴については、伝承が途切れているため正確な位置は分かりませんが、その最有力候補なのは「りゅうごん様」です。

湯次神社へ足を運び、りゅうごん様の磐座までプチ登山を楽しもう。りゅうごん様へお詣りした後は、再び湯次神社へ戻り、ノートに感謝の気持ちを記入してみてはいかがですか。