現代の金刀比羅宮(こんぴらさん)の行き方は、車や電車などを利用して直接訪ねる人がほとんどでしょう。

しかし、江戸時代では金毘羅街道を歩き、金刀比羅宮へ向かいました。

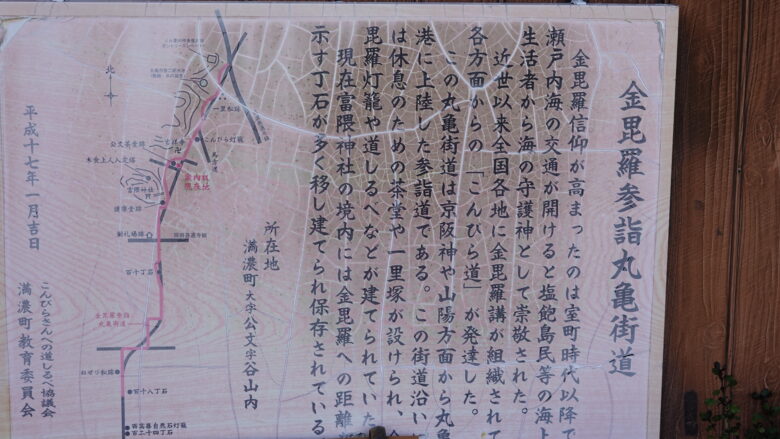

日本各地に金毘羅街道は存在しましたが、最も利用されたのが全国から丸亀まで金毘羅船で向い、丸亀から琴平へ向かう「丸亀街道」です。

丸亀街道を歩いてみて、当時の参拝客が残した足跡をたどってみませんか。

本記事では、丸亀市から琴平町へ向かう金毘羅街道(丸亀街道)の見どころに焦点を絞り紹介します。

見所盛りたくさんの「金毘羅街道(こんぴら街道)」とは

金毘羅街道(こんぴらかいどう)とは、日本各地から金刀比羅宮を結ぶ参詣道として整備された街道を表します。

多くの街道の中で、特に参拝客が多かった街道は5つあり、それは「高松街道、丸亀街道、多度津街道、阿波街道、伊予・土佐街道」でした。

この5つの街道のことを金毘羅五街道(こんぴらごかいどう)と呼んでいます。

「一生に一度は、こんぴらさんへ」と言われた江戸時代中期以降には、金毘羅詣りが盛んに行われ、最も盛んだったのが丸亀街道です。

多くの参拝客が利用した参拝道には、燈籠や丁石などが設置され、整備されていきました。

しかし、明治中期以降になると、新しい交通機関である鉄道や自動車が登場し、金比羅街道は次第に廃れて今に至ります。

本記事では、こんぴら街道の1つ「丸亀街道」の見所を7つに絞り紹介します。

地域の道路整備や区画整理などによって往時の姿をとどめることは困難になっていきましたが、一部の地域においては、往時の道標が残されており、先人が旅した雰囲気を味わえたりしますね。先人が残した足跡をたどりながら、往時の歴史に触れてみましょう。

まずは、こんぴら街道(丸亀街道)のパンフレットを入手する

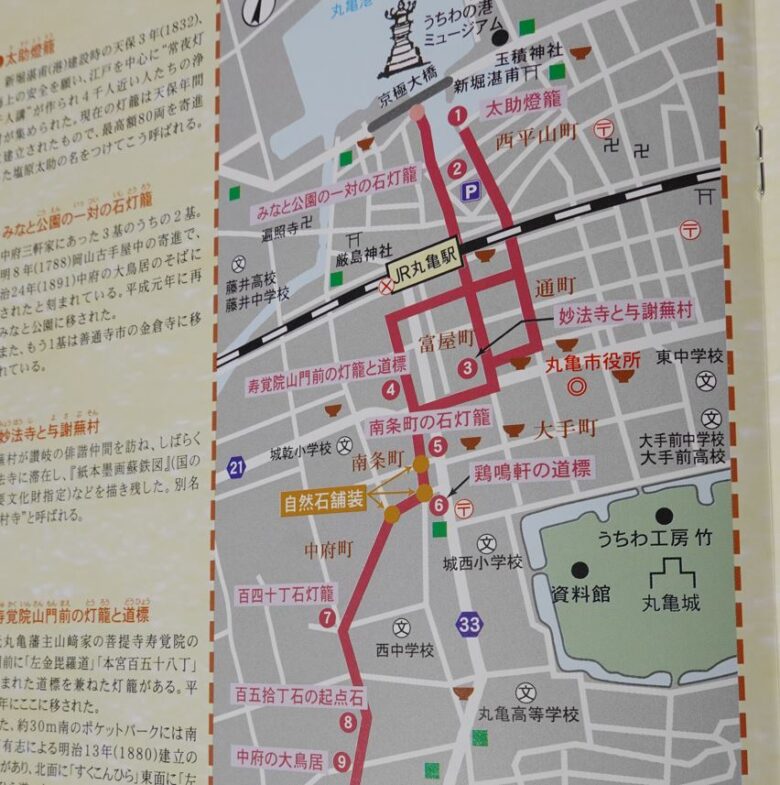

丸亀街道を歩くには、まずは街道の道順を示したパンフレットを入手して下さい。

パンフレットは、JR丸亀駅構内にある「丸亀市観光案内所」で手に入れられます。

こちらが丸亀街道について記載しているパンフレットの内容です。

A4サイズのパンフレットには、丸亀街道の道順は基より、見るべきポイントが分かりやすく書かれていて大変便利ですよ。

Googleマップを拡大して良く見れば、金毘羅街道の道順がなんとなく分かりますが、見るべきポイントについては余り分かりません。

丸亀市観光案内所

- 住所 香川県丸亀市新町6-2

- 電話番号 0877-22-0331

- 営業時間 9:00~17:30

- 定休日 無休

【丸亀市の観光スポット】

金毘羅街道以外にも丸亀市には沢山の観光スポットがありますので、下記記事で紹介します。

【見所①】丸亀街道の起点「太助灯籠」

JR丸亀駅から北へ約600m程歩けば丸亀街道の起点となる太助灯籠(たすけとうろう)があります。

この太助灯籠は大きく目立つので非常に分かりやすいですね。

Googleマップで見てみると、太助灯籠は、丸亀駅から徒歩約7分の場所にありますよ。

かつて新堀湛甫(しんぼりたんぽ)と言う港が建設されてから、太助灯籠から金刀比羅宮へ目指す人が多くなりました。

この燈籠は、天保年間に建立された物で、最高額80両を寄進した塩原太助の名をつけて呼ばれています。

この燈籠の直ぐ近くにある「みなと公園」では、金毘羅船が見て取れますね。

かつて日本全国から、金毘羅船に乗り込み丸亀を目指したのでしょう。

実は丸亀街道の起点は2つあり、もう一つの起点が太助灯籠から約300mほど離れた所にある京極船魂(きょうごくふなたま)神社付近です。

この神社は、京極大橋の橋脚にありました。

太助灯籠がある場所からそれほど離れていませんので、こちらの起点にも立ち寄ってみては如何でしょうか。

【神社の参拝に役立つ話】

神社へお詣りに行くに当たり、役に立つ話を下記記事で紹介します。

【見所②】迫力満点!高灯籠

高灯籠(たかとうろう)は、高さ27mもあるため、遠くからでも目立ちます。

地鎮祭から5年がかりで、1860年(万延元年)に完成させました。

丸亀の沖合を通る船や金刀比羅宮を目指して歩く人々にとって重要な目印になったに違いありません。

この高灯籠の直ぐ近くには、金比羅宮側の起点石があり、表面には「百五拾丁」と刻まれています。

また、高灯籠がある敷地内には、金毘羅街道にゆかりのある藤棚もありますよ。

この藤棚は、百三十一丁の丁石の隣にあった大原東野の住居跡にあった物でしたが、1897年(明治30年)頃に、こちらへ移されたそうです。

【見所③】中府の大鳥居と横瀬の大鳥居

丸亀駅方面から丸亀街道を南下していると、中府(なかぶ)の大鳥居へ辿り着きます。

この鳥居は金刀比羅宮の一の鳥居であり、高さは22尺(約6.7m)、柱の間は15尺(約4.5m)もありますね。

上部中央には「金刀比羅宮」と書かれた青銅製の額が掲げられています。

1871年(明治4年)に大阪府堺、山口県、青森県及び地元丸亀の人々によって建立されましたが、1943(昭和18年)の地震で崩れてしまい、金刀比羅宮が修復したそうです。

こちらの鳥居は、横瀬(よこせ)の石鳥居です。

1871年(明治4年)に建立され、扁額には金毘羅宮のマークである「丸の中に金の字」が掲げられていますよ。

柱には、備前児島や野崎武吉郎などの名前が刻まれており、恐らく奉納した人たちでしょう。

野崎武吉郎と言えば、塩田王と呼ばれ児島の豪農、野崎家の方で貴族院議員も務めた人ですね。

【見所④】昔ながらの丁石と平成の丁石

先ほど紹介した中府の大鳥居の直ぐ近くには、起点石があります。

この起点石は、丸亀湊(川口)から移されたとも言われており、「従是金毘羅町口江百五拾丁」と刻まれていますね。

こちらの丁石には「五十丁」と刻まれていますよ。

五十丁と言えば、金毘羅街道の約3分の1の道程になりますが、残念ながらこちらの丁石は、道路工事の度に移されたそうで、元の位置は分かっていません。

当時の参拝客は、この丁石を見ることで、残りの歩く距離を知り得たのでしょう。

時は流れ、平成の世になると、丸亀街道に新しく「平成の丁石」が建立されました。

平成の丁石は、丸亀街道に点在する燈籠や茶堂跡など歴史遺産の調査・整備を目的に官民で組織する「こんぴらさんへの道しるべ協議会」により建立され、丸亀街道沿いに全部で5つ(五丁、二十丁、九十丁、百十丁、百三十五丁)あります。

こちらが、平成の丁石です。

昔の丁石と比べて真新しいので、刻まれた文字が読みやすいですね。

丁石を確認すると、今何Km進んだのか、残り距離が何Kmなのか視覚的に分かるになっています。

江戸時代から平成時代の長い年月を経て、読みやすさが確実にパワーアップしてますよ。

【見所⑤】色んな形や様々な文字が彫られた石燈籠

丸亀街道には、様々な石燈籠が建立されており、見応えがありますね。

そこで、面白い石燈籠の一部を紹介します。

こちらは、1860年(万延元年)に村中安全を祈って建てられた自然石でできた石燈籠です。

きっちり設計された石燈籠もいいですが、自然のままの形もよい味を出しています。

こちらの石燈籠は、竿の部分に注目して下さい。

そこには「百四十丁」と刻まれていることが分かりますね。つまり、丁石を兼ねた燈籠なのです。

こちらは一理屋の燈籠。こちらも竿の部分に注目しましょう。

竿には「東 高松」「西いよ こんそうじ せんつうじ」「南 金毘羅」「北 丸亀」と刻まれており、道標を兼ねています。

尚、この燈籠は、1874年(明治7年)に地元の人々によって建立され、六角の中台には十二支で方位が示されているという。

そして、丸亀街道のほぼ中央には、最も大きい石燈籠がありますよ。

この石燈籠は、火袋は6面、中台も6角であり、1辺に1文字ずつ「金毘羅大権現」と彫られていますね。

その他にもポピュラーな形をした石燈籠もたくさん建立されています。

石燈籠を次々探して歩くのは、まるで宝探し感覚で楽しめますね。

一つ一つの石燈籠を良く観察し、その違いについて考えてみるのも面白いでしょう。

【神社仏閣の紹介】

石燈籠と言えば神社仏閣ですね。旅先で多くの神社仏閣へ訪れていますので、下記記事で紹介します。

【見所⑥】行き先を示した道標

丸亀街道を歩いていると、多くの道標を発見できます。

たとえば、「本宮百五十八丁」と刻まれた道標があれば、これは金刀比羅宮の本宮までの距離を表していますね。一丁は約109mなので、本宮まで残り約17kmであることが分かります。

つまり、道標の各面には、様々な文字が刻まれているので、当時の参拝客はこれらの文字を確認しながら金刀比羅宮を目指したことが伺えました。

刻まれていた文字には「すぐこんひら」という物がありましたが、これは「もうすぐ金毘羅」と言った距離を表しているのではなく、「直ぐ 金毘羅」と考えるのが正しいですね。

つまり「金毘羅宮へ向かう人は、この交差を真っ直ぐ進め」と読み取れます。

南条町の石燈籠があった場所から南下すると、鶏鳴軒(けいめいけん)と言う散髪屋が建立したこちらの道標がありますよ。

この道標は、こんぴら道標の中で最も新しい物で、1914年(大正3年)に建てられたそうです。

刻まれている標は以下の3つ。

- 「西 ぜんつうじことひら道」

- 「北 汽車海岸へんろ道」

- 「南 このさきだいせん阿波街道」

これらは、金刀比羅宮だけでなく、阿波へ向かう人のためにも道順を示しています。

当時の参拝客は、日本全国から金毘羅船に乗って丸亀へやってきた訳ですから、当然金刀比羅宮へ向かう道程など分かるはずもありません。

そのため、この道標は非常に大切な存在だったことがよく分かりますね。

現代は交通網が発達しているため、車や電車を使って直接金刀比羅宮へ向かえますが、当時の道標を辿りながら金刀比羅宮へ向かえば、かつての参拝客が見た風景や感じたことを体験できますよ。

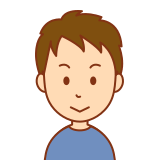

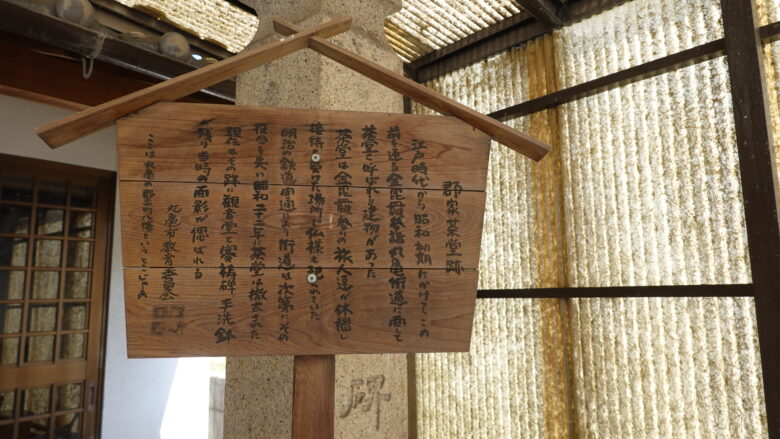

【見所⑦】金毘羅街道の休憩所だった「茶屋跡」

金毘羅街道には、四国八十八カ所の参詣のような「お接待」とよく似た接待があったと言われています。

街道の郡家(ぐんげ)、与北(よぎた)、公文(くもん)に休憩所を設置しており、お茶などの接待が行われていました。

しかし、今では茶屋跡には何も残っておらず、残念ながら当時を感じられる物は何もありません。

こちらの建物は、黒住教の教会所ですが、この辺りにかつて最も大きな茶堂であった「与北の茶堂」があったそうです。

与北の茶堂は、東西4間、南北5間、内部は土間で十一面観音像を祀っていたそうです。

尚、今では丸亀市の宝光寺に十一面観音像を安置しています。

近くにあった石燈籠には、かつて茶屋があったことを示す案内板がありました。

郡家(ぐんげ)にある神野神社の周辺には、かつて郡家の茶堂があったそうです。

今では、立札のみでかつて茶屋があったことを記しています。

公文の茶屋跡については、こちらの「山神うどん」の店に掲示されていました。

かつては、このうどん屋の裏の畑に公文の茶屋があったと言われています。

金刀比羅宮(こんぴらさん)へお詣り

金刀比羅宮と言えば、参道から本宮まで続く785段の長い階段が有名ですね。

また、奥宮まで上ると1,368段となり、本宮までの約2倍になります。

丸亀街道を歩き疲れたら、参道周辺には、休憩できるお店が沢山ありますので立ち寄って行きましょう。

頑張って階段を上ると、本宮へ辿り着きます。

ご祭神は大物主命(おおものぬしのみこと)と崇徳天皇(すとくてんのう)が祀られており、古くから海の神様、航海の神様として知られていますね。

参拝の記念にこちらの「幸福の黄色いお守り」は如何ですか。

このお守りには、鬱金(うこん)で染めた絹糸が使用されており、鬱金は昔から薬用や虫除け、魔除けなどに使用されていました。

この事から、病気や災いから身を守り、健康と幸せを願う気持ちが込められているのです。

また、奥宮へ行けば、奥宮だけで入手できる「天狗のお守り」もあります。

興味がある方は、是非奥宮へ行ってみましょう。

尚、下記関連記事では、金刀比羅宮(こんぴらさん)について詳しく紹介します。

こんぴら街道(丸亀街道)の距離と所用時間

香川県丸亀市から金刀比羅宮が鎮座する琴平町まで整備された丸亀街道は、約12kmの距離があります。

そのため、歩いて向かうと所要時間は約3~4時間程度ですね。

午前中に丸亀街道を歩き、午後から金刀比羅宮へお詣りするプランが良いのではないでしょうか。

金刀比羅宮の周辺には、ホテルや旅館が点在していますので1泊するのも良いでしょう。

また、JR琴平駅や琴電の琴平駅も近いため、帰路に使う交通機関も充実しています。

こんぴら街道を進むのは、レンタサイクルが便利

レンタサイクルを借りて、サイクリングしながらこんぴら街道(丸亀街道)を進むのも良いですね。

JR丸亀駅のすぐ近くには、「まるがめレンタサイクル」が営業しています。

丸亀街道は、ほぼ平坦な道であるため、普通のママチャリでも十分サイクリングができますね。

まるがめレンタサイクル

- 住所 香川県丸亀市浜町42-6

- 電話番号 0877-25-1127

- 営業時間 7:00~19:00

- 定休日 無休

- レンタル料金

- 【普通自転車】6時間まで200円、終日300円

- 【電動アシスト付き自転車】6時間まで500円、終日700円

- 【スポーツ系自転車】6時間まで500円、終日700円

まとめ

かつて多くの先人たちが歩いた金毘羅街道の一つ「丸亀街道」に足を運び、丸亀から琴平まで辿り着きました。

約12kmの距離がありますが、ほとんど平坦な道なので、歩けない距離ではありません。

金刀比羅宮へ参拝した帰路で、電車などの公共交通機関を使用しないのでしたら、丸亀街道をサイクリングするのが良いのではないでしょうか。

先人たちが残した足跡をたどりながら、同じ景色を見て感じて下さい。

きっと、密かに息づいている当時の人々の信仰心の残滓に触れる事ができるかも知れません。