「こんぴらさん」の愛称で親しまれている香川県の金刀比羅宮。

香川県を代表する観光スポットです。江戸時代には「一生に一度はこんぴらさん参り」と言われ、現代においても大人気。毎年全国から約300万人の参拝者が訪れます。

こんぴらさんの特徴は、何と言っても本宮まで続く785段の長い階段でしょう。また、奥社まで行くとなれば1,368段と非常に長いです。

階段を上るのは大変ですが、上った後の達成感や充実感が素晴らしい。それに道中には、旭社や宝物館など見どころがいっぱいですね。

本記事では、表参道から続く石段を歩きながら、魅力ある金刀比羅宮(こんぴらさん)の見どころを紹介します。

目次

金刀比羅宮(こんぴらさん)とは

金刀比羅宮(こんぴらさん)は、香川県仲多度郡琴平町に位置する象頭山の中腹に鎮座しており、全国約600社もある金刀比羅神社の総本山です。

こんぴらさんの歴史はいろいろな諸説がありますが、特に有力なのが江戸時代の書物に書かれていた「この山の鎮座すでに三千年にちかづく」の記述より、中世以降に建てられたとされています。

ご祭神は以下の通りです。

- 大物主命(おおものぬしのみこと)

- 崇徳天皇(すとくてんのう)

古くから海の神様、航海の神様として知られています。

もともとは、琴平神社という名前で大物主神を祀っていましたが、中世に金毘羅大権現と改称して崇徳天皇が合祀されました。その後、明治時代の神仏分離令により、神道の神社となり現在の「金刀比羅宮」と改称した次第です。

また、五穀豊穰・大漁祈願・商売繁盛・金運・縁結びなど様々なご利益により、全国各地のあらゆる善男善女の信仰を集めてきました。

表参道には旧跡や文化財が点在しており、裏参道には春は桜、初夏のつつじ、秋の紅葉など四季の自然を楽しめる。先人たちが紡いできた信仰心は今も変わることなく、穏やかな時間を過ごせます。

【周辺の見どころ】

金刀比羅宮周辺の見どころを、下記記事で紹介します。

賑やかな表参道からスタート

こんぴらさんの表参道には、数多くの飲食店や土産屋、宿泊場所などが建ち並びます。なので、寄り道して食べ歩きたい気持ちになりますが、お楽しみはあとにとっておきたいですね。

それでもつい色々な珍しい商品やレトロな建築物には目がとまってしまうのは、仕方がないかな。それほど魅力的な場所ともいえます。

わき目を振らず急いで本宮へ向かってもいいのですが、それは実にもったいない。できればゆっくりと歩きながら、表参道の賑やかしさを肌で感じとって下さいね。

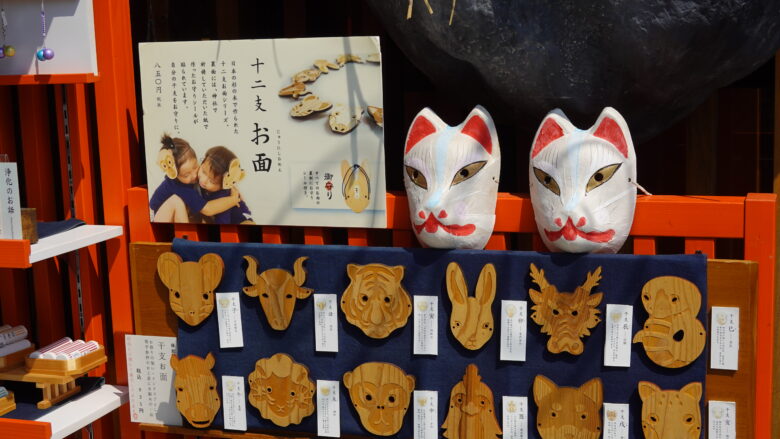

目にとまった商店をのぞいてみると、木のおもちゃや雑貨などを販売しているみたい。

また、杉の木でできた十二支のお面も販売しているぞ。お面の裏面には神社で祈祷して頂いた紙で作ったお守りシールが貼られています。うん、こういうのは何気に嬉しいですね。

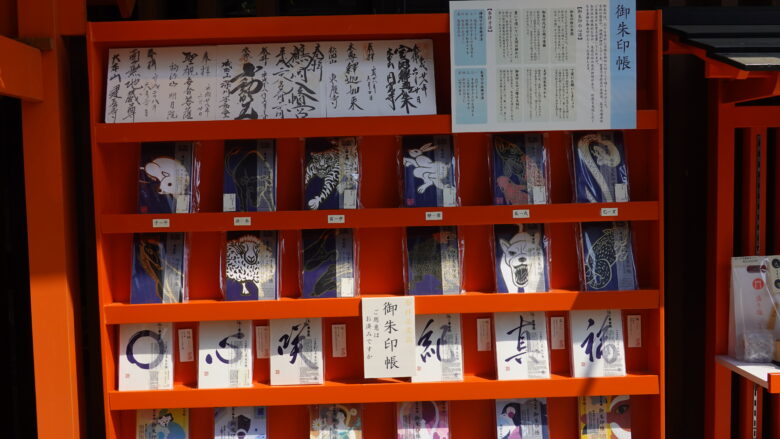

おっ、これは十二支や言霊の御朱印帳ではないですか。言霊の御朱印帳なんて初めて見ました。

神社仏閣巡りが趣味な人にとって、御朱印帳は必須アイテムです。言霊の御朱印帳に興味を引かれるのは、私だけではないでしょう。

表参道には、歴史を感じさせる建物が点在しており、こちらのような立派な建築物を見ると、思わず1枚撮ってしまったぞ。

カメラを片手に賑やかな表参道を歩くだけでも楽しく過ごせます。

私がこんぴらさんへ訪れた日がたまたま寅の日だったようで、無料で手相を診断してもらうことに。

その結果は、何と「強運だが凶運の持ち主」と診断されました。芸能人で言うと明石家さんまさんやマツコ・デラックスさんと同じカテゴリーに入るといいます。また、ストレスが溜まっており、金運が強いそうですよ。

「強運だが凶運」というのは、喜んでいいのか、悲しんでいいのか微妙な感じ。けれど、なかなか当たっているような気がするかな。

本宮までは階段を上って進むため、有料ですが至るどころで杖の貸し出しを行っています。

こういうのは、本当にありがたいですね。

しばらく歩いていると、目の前には階段が見えてきました。ここから本格的な戦いが始まります。

階段を1歩1歩確実に踏みしめて、ゆっくりと歩くのが結果的に疲れにくい。本宮までは785段の階段があり、片道30~40分ほどかかる。

ペースを維持しながら歩くのが大事です。

しばらくして100段目に到着。ふっ~少し疲れたぜ。せっかくなので、記念に1枚撮りました。

まだ本宮まで685段もある。特に113段目から大門までは急な階段となっており、一之坂と呼ばれています。まだ先は長いので、油断せずに行こう。

しばらくすると、目の前に立派な鳥居を発見。

鳥居の先には、果てしなく階段が続いているように見えるぞ。しかし、必ず終わりはあるので、諦めないで。

鳥居のそばには、備前焼の狛犬がいました。本宮へ続く道を護っているのだろう。お役目お疲れ様です。

備前焼の本場である岡山県であれば、神社に備前焼の狛犬を見かける機会は多いのですが、香川県では珍しくないだろうか。

168段目には、こちらの「灯明堂」があるのでお見逃しなく。重要有形民俗文化財に指定されています。

1853年(安政5年)に、備後国因之島浦々講中の寄進により、船の下梁を利用して建てられたという。

灯明堂の中には、多数の釣燈籠が吊り下げられいるのが面白い。夜の参道を照らすためだろうな。今は夜間参拝は禁止のようなので、出番はないだろう。

しばらくすると、大門が目の前に現れます。

2020年1月までは、こんぴらさんの名物として表参道から大門まで参拝者を山籠に乗せて進む「石段かご」を営業していましたが、かごの担ぎ手の高齢化及び後継者もいないため廃業となりました。

そういえば、私は子供の時にそのカゴへ乗ったことを薄っすらと覚えているぞ。名物が一つなくなり残念ですが、担ぎ手の人たちは本当にお疲れさまでした。

大門へ向かう前に、少しだけ寄り道。大門近くの広場へ足を運びます。

その広場では、琴陵宥常(ことおかひろつね)さんの銅像を目撃。琴陵宥常さんは、こんぴらさんの礎を築いた宮司であり、日本水難救済会の創立者なんだとか。

その他にも太平洋戦争後の瀬戸内海及び日本近海にばら撒いた、機雷の除去作業で殉職した人々の石碑が建てられていました。

351段目には、青銅大燈籠を発見。見るからに豪華な燈籠だ。

金刀比羅宮へ奉納された青銅燈籠の中で最も豪華というのだから目立ちます。台座部分を良く見ると、繊細で美しい彫刻や燈篭の細やかな透かし彫りがお見事ですね。

後から調べてみると、同じものが山形県の「山寺」と宮城県にある「黄金山神社」にも奉納されているのが分かりました。

351段目にして、ついに大門へ到着。近くで見ると、本当に大きい!!!!!!!!

こちらの大門は、1650年(慶安2円)に初代高松藩主・松平頼重より寄進されました。金刀比羅宮の総門に当たるという。

ここで直ぐに大門をくぐるのは、待って下さい。実はちょっとしたご褒美があります。

ゆっくりと大門前で振り返ってみよう。すると、門前町の町並みや遠くに讃岐平野が広がっているではないですか。このような風景をみると、疲れが吹き飛ぶというものです。

大門から先は神域ですよ。深く深呼吸して、中へ入りましょう。

境内には旭社や宝物館など見どころがいっぱい

大門をくぐり抜けると、境内へ入ります。境内に入って最初に見えるのは、参道の両側で大きな笠の下でお店を出している人たちですね。

このお店の人たちは「五人百姓」と呼ばれ、境内で唯一営業を許されている人たちだ。このお店で売られているのは、「加美代飴」(かみよあめ)という名前の飴ですよ。

ありがたいことに試食品を一つ頂きました。砂糖と水飴で作られたべっこう飴で控えめな甘さが程よいかな。美味しく頂きました。

大門から150m程続く石畳の道は「桜馬場(さくらのばば)」と呼ばれている。桜シーズンには、道の両側に爛漫に咲いた桜を楽しめるという。お花見の名所として知られています。

石畳を歩いていると、鳥居に吊るされた看板に目がとまりました。看板に記された「笑顔でしあわせ、こんぴらさん!!」のキャチコピーが秀逸ですね。

境内には様々な建物が建てられており、参拝以外にもいろいろと楽しませてくれます。なので、時間があれば立ち寄っていこう。

こちらの建物は「金刀比羅宮宝物館」です。1905年(明治38年)に建てられた日本初の博物館なんだそうな。建物の外観は、花崗石造による二層建てのお洒落な洋館ですよ。

館内には、重要文化財である平安時代に作られた「十一面観音立像」や和歌の名人を描いた「三十六歌仙額」など金刀比羅宮の宝物を展示しています。

有料施設となりますが、興味がある方はぜひ足を運んで下さいね。

こちらは、「金比羅宮表書院」です。宝物館と同じく有料ですよ。

表書院では、重要文化財に指定されている円山応挙(まるやまおうきょ)の障壁画や「虎之間」の襖絵を見学できます。

他にも高橋由一館や火雷社、祓戸社(はらえどしゃ)などがあるぞ。

色々あって目移りしてしまいますが、私が最も目を引いたのが「旭社」ですね。重要文化財に指定されています。

昔、初めてこんぴらさんへお参りに来た時に、この旭社を本宮と勘違いしたほどだ。それほどの存在感と荘厳な雰囲気を放っているぞ。

40年という長い歳月をかけて1845年(弘化2年)に完成させました。二重入母屋造の壮麗な社殿は、天保時代の芸術の精華を集めた建物なのだそうな。

カメラのズーム機能を使って眺めて見ると、その迫力はより一層引き立ちますね。

屋根裏の巻雲、柱間・扉に彫られた人物・鳥獣・草花などは見事なり。実に見応えがあるので、様々な角度で見物してみよう。

旭社へ到着したら既に628段の階段を上っています。本宮まであと少しなので頑張って下さいね。

642段目には、賢木門(さかきもん)があります。ここまでくれば残り143段です。

賢木門は、土佐国の戦国大名・長曽我部元親(ちょうそかべ もとちか)により献納されました。

建築の際には、一本の柱が逆さまに取り付けられてしまったため「逆木門(さかきもん)」と名付けられたそうな。1879年の改築の際、今の名前になったそうです。

う~む、確かに「逆」と「賢」では印象がだいぶ違うかも。個人的には、今の名前の方が絶対に良いですね。

賢木門の先には、伊勢神宮や皇陵を遙拝する遙拝所や真須賀神社などがあります。

そして、ついに最後の階段となる「御前四段坂」が現れる。

御前四段坂は、各数十段の4段階になっており、トータルで133段の石段だ。ここを上りきれば本宮です。ラストが見えてくると現金なもので、力が湧いてくるぞ。

それでは、ラストスパートとまいりましょう。そして遂に本宮へ到着。達成感が半端ないですね。こぶしを握り締めて、思わずガッツポーズを取りました。(笑)

【神社仏閣の紹介(その1)】

旅先で訪れた神社仏閣を、下記記事で紹介します。

本宮と展望台の風景

本宮へ参拝する前に深呼吸を繰り返し、息を整えよう。785段の階段を上れば、たとえ体力に自信がある人でもそれなりに疲れるものです。

それにしても本宮の存在感は格別。くわしい創建は不明ですが、一説によると大化の改新(645年)以前なんだとか。その後幾度となく改築を繰り返しました。

桧皮葺、大社関棟造の今の社殿は1878年に改築され、それからずっとこの地に鎮座して、私たちを見守っています。

周囲にある授与所では、色々なお守りを授かれますが、こんぴらさんといえば、やはり「幸福の黄色いお守り」でしょう。

このお守りには、鬱金(うこん)で染めた絹糸が使用されている。鬱金は昔から薬用や虫除け、魔除けなどに使用されてきました。この事から、病気や災いから身を守り、健康と幸せを願う気持ちが込められています。

こちらは「絵馬殿」です。いろんな船にまつわる絵馬や瀬戸内海の船乗りが海に流す「流し樽」など航海安全を祈願するものが奉納されています。

また、全国から様々な絵馬が奉納されているので、ぜひ見学して下さいね。

本宮の北西側の広場は、展望台になっています。

この場所は、象頭山の中腹であり、標高251mの高さですよ。平地が多い香川県にしては、かなりの高台かも。

そこからは、讃岐平野や琴平町を一望できます。その光景に思わず「うぉ~!!!」と声を上げてしまいました。

天気の良いには、讃岐平野の向こうに讃岐富士こと飯野山や瀬戸大橋の眺望を楽しめる。

これまでの疲れを癒してくれる美しい景色に拍手喝采を贈りたい。抜群のロケーションをバックにして、記憶に残る1枚を撮ってみてはいかがですか。

こちらの奥の道を進むと奥社へ続きます。残り583段の階段が待ち構えているぞ。今回は奥社には行きませんでしたが、またの機会に訪れて見たいかな。

奥社は、金刀比羅本教の教祖である厳魂彦命(いずたまひこのみこと)が祀られている。奥社だけで手に入れられる「天狗のお守り」がありますので、興味がある人はぜひ頑張ろう。

また、本宮に次ぐパワースポットとして注目を集めています。

神馬とこんぴら狗をお見逃しなく

神社へ訪れると、よく鋳造の神馬(しんめ)を見かける機会が多いですね。神馬とは、文字通り神様がお乗りになる馬のことですよ。

こんぴらさんでは、431段まで上った辺りにある広場にて、神馬がお住まいになる木馬舎があります。つまり、生きている神馬にお会いできるということ。

このような機会は、初めてという人もいるだろうな。

2頭の神馬がおり、お名前は「月琴号」と「ルーチェ号」という。可愛くて優しい顔付きに癒されます。

残念ながら、月琴号は2025年年1月1日にお亡くなりになりました。お悔み申し上げます。また、2025年3月にルーチェ号は、献馬式を執り行い「光驥号(こうきごう)」と新たに命名済みです。

せっかくの機会なので、間近でじっくりと神馬を見物していきましょう。

木馬舎の周辺には、今治造船から奉納された黄金のプロペラがあるぞ。直径6m、重さが19.2トンもあり、その巨大さは目の見張ります。これは、船の航海安全を「海の神様」へ願うために奉納されたそうです。

また、アフリカゾウの像も発見。「なんでこんなところに、アフリカゾウが?」と思う人も多いはず。想像ですが、金刀比羅宮のある象頭山がゾウの形に似ているという理由から、その縁で設置されたのではないでしょうかね。

そして見逃してならないのは、こちらの「こんぴら狗の銅像」でしょう。

こんぴら狗のエピソードが実に興味深い。江戸時代の話なのですが、主人にかわって代参していた犬がいたそうです。

首に巻いた袋には、初穂料と道中の食料を入れて旅の人にこの犬を託して代参を続けていました。いつの頃からか、この犬は「こんぴら狗」と呼ぶれるようになったそうな。

時には旅人から旅人に引き継がれながら、時には街道筋の人々に世話をされながら本宮へお詣りに向かう犬の姿を想像すると感動的ですね。

それにしても犬に代参させる発想が凄いし、犬もきちんと代参したなんて驚きですよ。

【神社仏閣の紹介(その2)】

旅先で訪れた神社仏閣を、下記記事で紹介します。

「カフェ&レストラン神椿」で小鳥と戯れる

先ほど紹介した木馬舎の周辺には「カフェ&レストラン神椿」があります。

この神椿では、コース料理やシーフードカレー、オムライス、桃のパフェ、ドリンクなどの飲食を楽しめる。

お店の中は広く、外の木々の新緑を直接見渡せるため解放感があります。テーブル席に座って休憩していると、小鳥たちが飛んできてテーブルの上に着地しました。人に慣れているのか、小鳥は目が合っても逃げないですね。

店員から「ヒマワリの種をあげると近寄ってきますよ」と言われ、ひまわりの種を頂くと、手のひらにヒマワリの種を載せて、しばらく待つと・・・・

次々に小鳥が集まってくるではないですか。

小鳥が小さいくちばしでヒマワリの種を咥える姿は、とても可愛いですね。しばらくの間、小鳥たちへヒマワリの種を提供しながら和んでいました。

カフェやレストランとして食を楽しむだけでなく、小鳥と戯れる機会があるなんて、より素敵な時間を過ごせます。

香川の地酒・金陵の郷にビックリ

表参道には、こんぴらさんのお神酒を作っている「金陵の郷」があります。

無料で見学ができるので、時間に余裕があれば本宮の参拝後に立ち寄ってみよう。

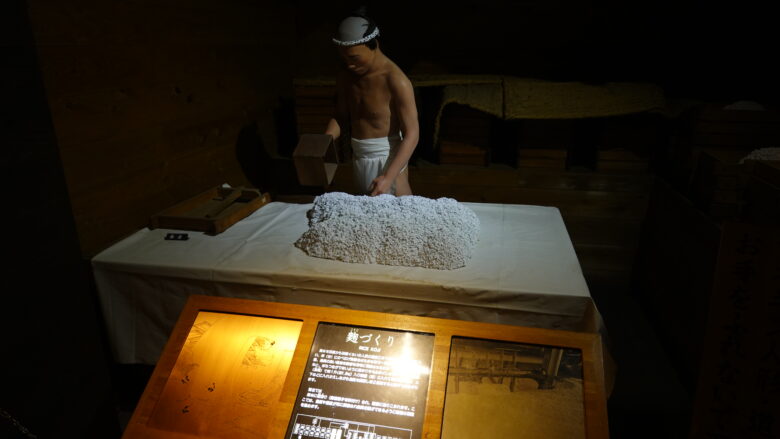

金陵の郷では、江戸時代より続く酒蔵を創業当時のまま残している。そして、酒づくりに関する歴史と文化を今に伝えています。

建屋の中へ入ると、大きな酒瓶のモニュメントがお出迎えしてくれる。

瓶から桝へ酒?が流れていますが、流れ終わった酒?は手動で瓶へ戻すのでしょうかね。私気になります。

中庭へ出ると中央には、立派な楠が見事なり。それに釣瓶井戸から酒作りで使用していた水を汲み取る仕組みがありました。

酒作りには様々な工程があり、たくさんの人たちが従事しています。

マネキン人形を使った説明は、非常にリアルすぎるぞ。遠くからでは、本当に人間のように見える。あまりのリアルさに驚きましたね。

リアルさがあるため、作業工程の雰囲気が良く伝わります。

こうして、多くの人たちの手により金陵の酒はでき上がりました。

その他にもお酒やお酒を飲むのに使用する道具などが展示されているぞ。

お酒が好きな人ならば興味を引くだろうな。

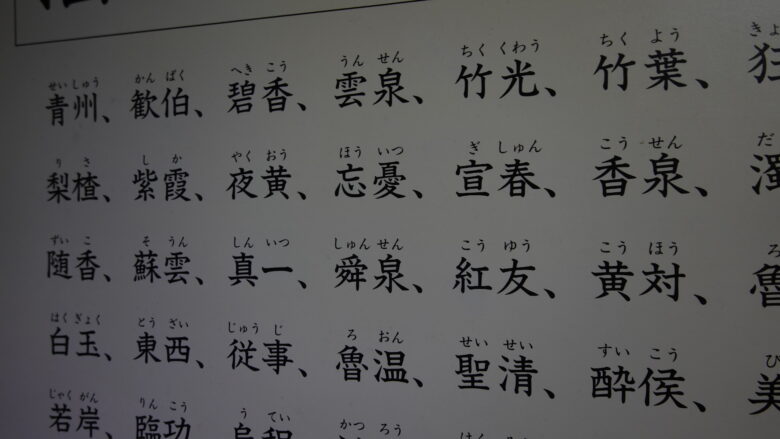

こちらを見て下さい。全部お酒の名前ですよ。私はお酒にくわしくないので、ほとんど知らない名前ばかりですが、一つ言えるのは、どれもカッコいいです。

館内では、清酒・金陵の試飲ができるそうなので、興味がある人はどうぞ。

【博物館の紹介】

旅先で訪れた博物館を、下記記事で紹介します。

本場の「讃岐うどん」を食べてみませんか

香川県は別名「うどん県」と呼ばれているのは、周知の事実です。

こんぴらさんの表参道には、たくさんの飲食店が並んでいて、その中には讃岐うどんを提供しているお店が数件あります。

本宮へ参拝した後は、名物・讃岐うどんを食するのが楽しみだ。今でこそ讃岐うどんは全国で食べられるので、それほど目新しさはありませんが、やはり本場の味は違うものですよ。

私が立ち寄ったのは「手打ちうどん てんてこ舞」というお店。讃岐うどんのモチモチ感と出汁が良く合っていて、美味しく頂けました。

うどん屋の中には、自分で手打ちうどんを打つことができるお店(中野うどん学校)もあります。興味がある人は、チャレンジしてみてはいかがですか。

金刀比羅宮(こんぴらさん)の基本情報とアクセス

| 住所 | 香川県仲多度郡琴平町892-1 |

| 電話番号 | 0877-75-2121(金毘羅宮 社務所) |

| 参拝時間 | 【大門の開閉時刻】6:00~18:00 【本宮の参拝時刻】7:00~17:00 【奥社の参拝時刻】9:00~16:30 |

金刀比羅宮宝物館・金比羅宮表書院・ 高橋由一館

それぞれの施設は境内にあります。

- 開館時間は9:00~16:00、休館日はありません。

- 料金は大人800円、高校生・大学生400円、中学生以下は無料です。

【アクセス】

- JR琴平駅から表参道入口まで徒歩10分

- 琴電琴平駅から表参道入口まで徒歩5分

- 善通寺ICから車で約15分

金刀比羅宮(こんぴらさん)の駐車場

こんぴらさんは多くの参拝者が訪れるため、周辺には複数の有料駐車場があります。

また、お土産屋により、決まった金額以上の商品を購入すると駐車料金が無料になるところ(つるや旅館の売店、お土産さんのナカノヤ本店など)があるので、必要に応じて利用しよう。

まとめ

金刀比羅宮(こんぴらさん)は、江戸時代には「一生に一度はこんぴらさん参り」と言われ、現代でも参拝する人が後を絶ちません。

表参道から本宮まで続く785段の長い階段を上るのは大変ですが、その道中には大門や旭社、金刀比羅宮宝物館、金比羅宮表書院など見どころが多い。

また、表参道には、数多くの飲食店や土産屋などが営業しており、食べ歩きも楽しめます。

千里の道の一歩から。自分のペースで一歩一歩階段を歩いていけば、必ず本宮へ辿り着く。疲れたら「カフェ&レストラン神椿」で休憩を入れてみてはいかがですか。

先人たちが目指した本宮へ向けて、自分だけのこんぴらさん参りを楽しみましょう。