ロードバイクの象徴的な部品といえば、ドロップハンドルですね。

一言でドロップハンドルと言っても様々な種類があり、形状や素材が違うことをご存じですか。

長時間のサイクリングでは、ハンドルを握っている時間が長くなるため、自分に合った物でなければ疲れやすいですね。

そのため、ロードバイクに乗り慣れてくると、ポジション調整や軽量化のためにハンドル交換を考える人も少なくありません。

本記事では、ドロップハンドルの種類や素材、正しい選び方を説明します。

ドロップハンドルの正しい選び方

ドロップハンドルを選ぶ際、自分に合っているサイズを選ぶのが基本です。そして、サイズを含め以下の内容を考慮して選びます。

- サイズ

- 形状(種類)

- 素材

ハンドルのサイズの中でも最も重要になってくるのがハンドル幅になるので、一番最初にこれを決めましょう。

ハンドル幅を決める基準となるのが、自分の肩幅になりますが、単純に肩幅を測るだけでは意味がありません。ロードバイクで走るのですから、当然ロードバイクヘ乗って、前傾姿勢となった時の肩幅を測る必要があります。そして、肩幅に近い数値のハンドル幅のドロップハンドルを選んで下さい。

肩幅でハンドル幅を選ぶのはあくまで基準だよ。そのため、絶対ではありません。

ハンドル幅を決めた後は、クランプ径やリーチ幅、ドロップ幅などの寸法や、下ハンの曲がり具合を決めていけば失敗は少ないです。(くわしくは後で説明します。)

尚、ハンドルの形状により、これらの寸法は違ってくるため、使い勝手に影響がでてくる。さらに素材によって性能が異なります。

実際、自転車ショップへ足を運び、実物を触らさせて貰えるとイメージが付きやすい。また、ドロップハンドルを販売しているメーカーのホームページなどを確認すると、ほとんどサイズは掲載されているので、参考にしよう。

自分では良く分からなければ、自転車ショップの店員へ相談して、自分に合うドロップハンドルを選ぶのが無難ですよ。ひっとすると、自分の手にフィットする最上の一品が見つかるかも知れません。

ドロップハンドルの「サイズ・形状(種類)・素材」について、以降くわしく説明しますが、その前にこのハンドルの握る場所について説明します。

ドロップハンドルの握る場所

ドロップハンドルは、ロードバイクで走っている最中にずっと直接手で握っている部品であるため、自分に合っていない物を選ぶと疲れてしまいます。

短時間のライドならばともかく、長時間のライドではかなりキツイですね。

ドロップハンドルを握る場所は、基本的な「ブラケット」を始め「上ハンドル(通称:上ハン)」「下ハンドル(通称:下ハン)」「ショルダー」と複数あります。

ハンドル幅などのサイズが、自分に合っていない物は使いずらい。そこで、まずは、サイズの見方について説明します。

【自転車のアイテム紹介】

自転車に役立つ様々なアイテムを、下記記事で紹介します。

ドロップハンドルのサイズの見方

ドロップハンドルを選ぶ時は、主に以下のサイズを考慮します。

- ハンドル幅

- クランプ径

- リーチ幅

- ドロップ幅

それぞれについて説明します。

ハンドル幅

ハンドル幅は、先ほども触れましたがドロップハンドルを選ぶ場合、一番最初に決めるべきサイズです。また、肩幅と同じくらいのサイズが基準となります。

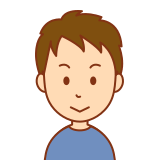

ハンドル幅の表記方法は、2パターンに分かれており、ハンドルのエンド部の外側面を測る「外ー外」とエンド部の左右の芯の幅を測る「芯ー芯(CーC)」がある。なので、どちらで測ったハンドル幅なのかしっかり確認しよう。

尚、肩幅より短いサイズならば、手が内側に入り、空気抵抗が抑えられますが、ロードバイクのコントロールが難しくなる。反対に長くなればコントロールはし易くなりますが、空気抵抗が増えてしまいます。

ハンドル幅は、メーカーによって最小・最大サイズは色々ありますが、主に380mm、400mm、420mm、440mmの4サイズがラインナップされていることが多いです。

例えば、同じ420mmでも外-外と芯-芯では長さが変わるので気を付けよう。

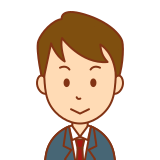

クランプ径

ロードバイクで使われているハンドルのクランプ径は、主に26mmと31.8mmの2つだけです。

メーカーによっては独自規格を設け、この2つ以外のサイズがあったりしますが、基本的にはこの2つをおさせておけば間違いはありません。クランプ径がステムのサイズと合っていないと、取り付けられませんので、しっかりサイズの確認をしましょう。

カーボンフレームやアルミフレームを選ぶ場合は、太い31.8mmのクランプ径を選び、26mmの細い方は、クロモリフレームなど細めのフレームに選択すると良く似合います。

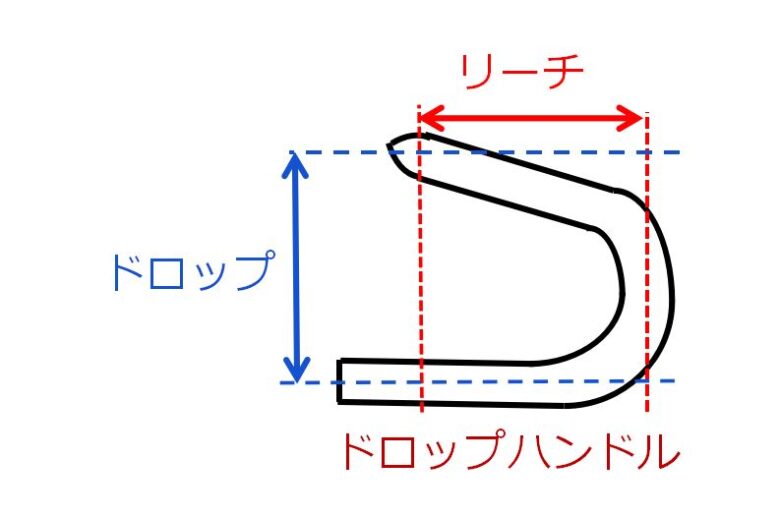

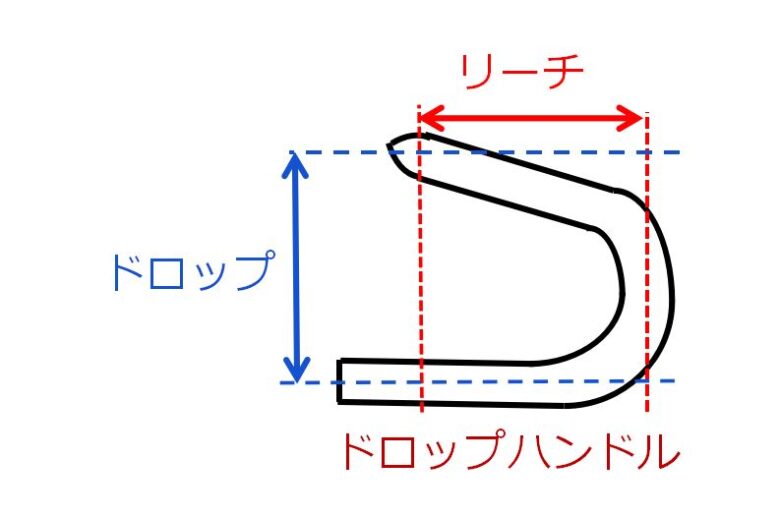

リーチ幅

リーチ幅とは、ドロップハンドルのフラット(水平)な部分から先端部分の長さのことです。このリーチ幅が長くなる程、より前傾姿勢を取り易くなり、直進安定性が高まりますね。

つまり、リーチ幅が長いと腕をより延ばすポジションでブラケットを握り、反対にリーチ幅が短かければ、より体の近いところで、ブラケットを握ります。

リーチ幅は長くても120mm、短くて60~70cmほどです。最近の主流は、手軽に乗れることを優先し、短いリーチ幅のハンドルが多いですよ。

リーチ幅は、上体のポジションに影響を与えるため、自分の取りたい姿勢を考慮して考えましょう。

ドロップ幅

ドロップ幅は、上ハンと下ハンの落差幅を表します。

このドロップ幅の落差が大きい程、下ハンを握った時により前傾姿勢になる。下ハンを握ってゴリゴリ走る人でなければ、ドロップ幅は120mmぐらいが無理のない目安です。

ドロップ幅とリーチ幅が長めのハンドルは、レース志向の上級者向けですよ。

ドロップ幅が140mm以上あれば「ドロップが深いハンドル」と言われるね。

ドロップハンドルの形状(種類)

ドロップハンドルの形状によって、種類が分かれています。主な形状を以下にまとめました。

- シャロー

- アナトミック

- アナトミックシャロー

- 特殊な形状のドロップハンドル

それぞれについて説明します。

シャロー

シャローは、ロードバイクの発祥時から存在する歴史ある形状で、その外観は大きな丸みを帯びており、下ハンを握ると深い前傾姿勢が取れるのが特徴です。

また、フラットよりも低い位置にブラケットがあるため、ブラケットを握っていてもそれなりの前傾姿勢になります。

現在では、主流ハンドルから外れ、標準に装備しているロードバイクは、かなり少なくなってきました。

アナトミック

アナトミックは、フラットとブラケットの高低差が無い形状で、下ハンの前部分が直線となっているため、しっかり握り込める特徴があります。

そのため、下ハンを使ってゴリゴリ走れるため、非常に踏ん張りが効きますね。

しかし、下ハンの直線部分を持つと、ブレーキレバーまでの距離が遠くなるため、手の小さい人には不向きです。

アナトミックシャロー

アナトミックシャローは、シャローとアナトミックの特徴を上手く取り入れており、現在の主流ハンドルです。別名コンパクトハンドルとも呼ばれますね。

基本的にリーチ幅とドロップ幅が短いため、初心者にも扱いやすく、手の小さな女性ユーザーにもフィットしやすい。具体的なサイズは、リーチ幅が70mm前後、ドロップ幅が120mm前後になります。

現在多くのロードバイクの完成車に採用されているハンドルです。

特殊な形状のドロップハンドル

ロードバイクでは、用途によって特殊なハンドルを使うこともあります。しかし、普通にサイクリングするには、まず使われる機会は少ないでしょう。そんなハンドルを紹介します。

| 形状 | 説明 |

|---|---|

| ステム一体型 | 言葉通り、ステムとハンドルが一体になっているハンドルですが、一体になっているため、ステムの長さやハンドルの角度調整ができません。 しかし、一体になることで接合部の強度が増し、軽量化と空気抵抗の軽減が期待できます。 |

| トラックハンドル | シャローよりも湾曲部が大きく丸みを帯びたハンドルです。主にトラック競技に使用されており、より前傾姿勢によるスピードを楽しめますが、その分危険度が上ります。 もし、このハンドルを使用する場合は、取り扱いに注意しましょう。 |

| DHバー | 肘をパッドに乗せて、前方に突き出したバーを握ります。 その形状や使い方から、風の抵抗を極限まで減らして走れる特徴があるため、トライアスロンやタイムトライアルの大会で良く見かける機会が多いですね。 |

【サイクルイベントに関する話】

サイクルイベントは、トライアスロンの他にもロードレースを始め色々ありますね。下記記事では、サイクルイベントに関する話を紹介します。

ドロップハンドルの素材

ドロップハンドルは、素材により性能が違ってきます。そこで、主な素材を以下にまとめました。

- スチール

- アルミ

- カーボン

それぞれについて説明します。

スチール

スチールは、鉄製のハンドルであり、アルミやカーボンのハンドルと比べて重量が重いです。

価格が安いタイプの物が多く、細身のクロモリフレームのロードバイクには、質感が同じスチールのハンドルがよく似合う。重量こそありますが、その分丈夫で長持ちします。

【素材による乗り味や寿命の変化】

自転車(ロードバイクなど)は、フレームの素材により乗り味や寿命が異なる。下記記事では、それらに関連する話を紹介します。

アルミ

アルミは、多くの完成車のドロップハンドルで使用されている素材です。軽くて丈夫なため、粗く固定しても問題ありません。

価格は、概ね3,000~20,000円ぐらいであり、スチームより高くカーボンより安いです。カーボン製のハンドルと比べて、重量面や衝撃吸収性で劣ります。

カーボン

カーボンハンドルは、軽量な物が多く、衝撃吸収性に優れている特徴がありますが、その分高価な物が多いです。

概ね10,000~50,000円ぐらいはしますので、良く検討して購入しましょう。

スチームやアルミのハンドルと比べて耐久性は弱いですが、形状が自由に加工できるため、エアロ形状を意識したり、ケーブルをハンドル内部に通すデザインも可能です。

ただし、ハンドルを取り付ける際、強く締めすぎてしまうとヒビが入ったり、割れてしまうこともあるため、取り扱いには注意が必要になります。

まとめ

ドロップハンドルは、形状や素材などにより様々な種類があります。そのため、ハンドルによっては、上体の前傾姿勢のポジションが変わり、走りに大きな影響を与える。

自分一人でハンドル選びに迷うようでしたら、自転車ショップの店員へ相談した方が失敗は少ないですね。自分の用途に合った、適正なサイズのハンドルを選びましょう。